|

| Foto: Foto: Raul Stoll |

|

Dass die Bahn das umweltfreundlichste

Verkehrsmittel

ist, lernt man eigentlich

schon als Kind in der Schule.

In den vergangenen

Jahren haben jedoch

Publikationen, nicht zuletzt auch vom Umweltbundesamt,

das Weltbild ins Wanken gebracht

und die Bahn auf die Plätze verwiesen.

Unter anderem sind es die Erstellungs- und

Unterhaltungskosten der Infrastruktur sowie

die in den Berechnungen berücksichtigten

Auslastungen, die das Ergebnis beeinflussen.

Insbesondere die schlechte Klimabilanz bei

der Herstellung von Beton, dem Hauptbaustoff

für Bahnbauten wie Bahnhöfe, Brücken

und Tunnel, aber auch für die unzähligen

Schwellen des großen Schienennetzes, lässt

sich mittelfristig kaum verbessern.

Anders sehen die Möglichkeiten der verkehrlichen

Seite aus. Da die Auslastung

der Züge starken Schwankungen zwischen

Hochlastzeiten und Randzeiten unterliegt,

würde der Berliner Fahrgastverband IGEB

die Ausweitung günstiger Angebote in den

Schwachlastzeiten sehr begrüßen, z. B. mehr

Sparpreise der untersten Preisstufen für 19

bis 39 Euro auch auf längeren Strecken. In

Kombination mit einer BahnCard ist das ein

starkes Argument für den preissensiblen flexiblen

Reisenden.

Die BahnCard – der ökologische Schlüssel

Die DB-BahnCard ermöglicht es nicht nur,

preiswerter mit der Bahn zu fahren, sie ist

vielmehr die Eintrittskarte für ein neues

Zeitalter umweltbewussten Reisens. Seit

1. April 2013 reisen alle mittlerweile 5,1 Millionen

BahnCard-Inhaber sowie Reisende

mit Fernverkehrszeitkarten, Firmenkundenund

Veranstaltungstickets in den (elektrisch

angetriebenen) Zügen des Fernverkehrs automatisch

mit Ökostrom, ohne dafür mehr

bezahlen zu müssen. Die Mehrkosten für

den Einkauf des „grünen Stroms“ trägt die

Deutsche Bahn. Für alle anderen umweltbewussten

Reisenden im innerdeutschen

Fernverkehr bietet das Angebot „Umwelt-Plus“

nun die Möglichkeit, unter Zuzahlung

von pauschal einem Euro pro Person und

Fahrt – unabhängig von der zurückzulegenden

Strecke – mit Ökostrom zu fahren.

Damit will die DB im Fernverkehr wieder

die Spitzenposition als umweltfreundlichstes

Verkehrsmittel erringen, und sie rechnet

damit, dass künftig etwa drei Viertel aller

Fernfahrten mit Ökostrom erfolgen. Das soll

den CO2-Ausstoß von 45 g/Pkm (Gramm pro

Personenkilometer) auf 14 g/Pkm verringern

und damit den Fernbus mit 30 g/Pkm

unterbieten.

|

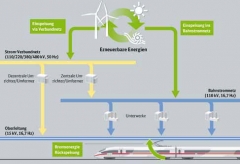

| So kommt der grüne Strom zum Zug. Ein Wermutstropfen: Im Bundesumweltministerium überlegt man, den aus Bremsenergie gewonnenen Strom auch zu versteuern, gab Bahnchef Rüdiger Grube Mitte Juni im Kreis diverser Umwelt- und Fahrgastverbände bekannt. Grafik: DB AG |

|

Das betrifft aber nur den eigenwirtschaftlichen

Fernverkehr der DB in

Deutschland. Die Nahverkehre – auch im

Vor- und Nachlauf zum Fernzug – sind

von dem Konzept ausgenommen, da

hier die Aufgabenträger als Besteller für

die Rahmenbedingungen verantwortlich

sind. Die große Ausnahme und damit innovative

Vorreiter sind die S-Bahn in Hamburg

und der Nahverkehr im Saarland, die

schon seit 2010 komplett mit Strom aus

erneuerbaren Energien verkehren. Alle anderen

bedienen sich auch weiterhin des

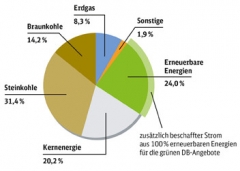

„normalen“ Bahnstrom-Mixes mit einem

Ökostrom-Anteil von lediglich 24 Prozent.

Aber auch das will die Bahn ändern und

setzt sich hehre Ziele.

CO2-freier Schienenverkehr bis 2050

Der komplette Bahnstrom, immerhin etwa

12 Terawattstunden (12 000 000 000 kWh)

pro Jahr, soll im Jahr 2050 CO2-frei aus regenerativen

Energiequellen stammen. Das

entspricht in etwa dem Stromverbrauch von

Berlin. Erstes Etappenziel ist ein

Ökostrom-Anteil von 35 Prozent am gesamten

Bahnstrom-Mix (Fern-, Nah-, Güterverkehr) bis

2020. Dafür hat die Deutsche Bahn schon einiges

getan. Die breite Basis ist die Stromgewinnung

aus Wasserkraft. Den Grundstein

bildete bereits um 1900 das Bahnstromwerk

der Strecke Murnau—Oberammergau, das

heute noch als ältestes in Betrieb ist. In den

letzten zweieinhalb Jahren wurden umfangreiche

Verträge mit namhaften Stromanbietern

geschlossen. So liefern RWE ca. 900

GWh, E.ON ca. 600 GWh und die Verbund

AG ca. 300 GWh zusätzlich pro Jahr. Da diese

ihren Strom nicht mit 110 kV / 16,5 Hz direkt

in das Bahnstromnetz einspeisen, sondern

mit 50Hz in das „öffentliche“ Netz, sind zahlreiche

zentrale und dezentrale Umrichter/Umformer

sowie Unterwerke erforderlich,

um den Oberleitungsstrom (15 kV / 16,5 Hz)

bereit zu stellen.

Ein besonderer Vorteil ist dafür die kontinuierliche

Verfügbarkeit aus den verschiedenen

Flusskraftwerken, jedoch kann diese

Art der Stromgewinnung nur bedingt ausgebaut

werden, da geeignete Flüsse rar sind.

Lediglich die Steigerung der Leistungsfähigkeit

bestehender Anlagen durch Modernisierung

und Weiterentwicklung der Technik

bietet Spielraum für mehr.

Größere Entwicklungsreserven hat die

Windenergie, bildet sie doch den Löwenanteil

der erneuerbaren Energien am allgemeinen

deutschen Strommarkt. So hat die

DB erst einmal fünf Windparks mit einer

erwarteten Jahresleistung von 140 GWh

(Gigawattstunden) unter Vertrag genommen,

um Erfahrungen sammeln zu können.

Insbesondere der Umstand, dass der Wind

nicht immer dann bläst, wenn der Strom

am meisten gebraucht wird, bereitet noch

arges Kopfzerbrechen. Darum investieren

die Bahn und ihre Kooperationspartner

Enertrag, Total sowie Vattenfall in ein Hybridkraftwerk

in Prenzlau, wo überschüssige

Windenergie der Produktion von Wasserstoff

dient, der gespeichert werden kann.

Dieser wird zu windschwachen Zeiten mit

Biogas vermengt und erzeugt wieder Strom.

Überflüssiger Wasserstoff kann über eine

„Tankstelle“ wasserstoffangetriebene Fahrzeuge

versorgen. Nach gegenwärtigem

Stand der Technik kann dieses Kraftwerk

16 GWh jährlich erzeugen. Das ist durchaus

ausbau- und zukunftsfähig. Die Kunden der

DB haben für dieses Projekt etwa 500 000

Euro über die Produkte „Umwelt-Plus“ und

„Eco Plus“ für Bahnfahrten mit 100 Prozent

Ökostrom beigesteuert.

Die Sonnenergie spielt gegenwärtig eine

eher untergeordnete Rolle, wird dennoch

nicht ignoriert. So wurde beispielsweise

im August 2012 eine 8,7 ha große Fotovoltaik-Anlage in Wittenberge

angeschlossen, die jährlich 3,3 GWh

Ökostrom erzeugt. Weitere 16 Solarprojekte

sind in Planung,

Ausschreibung oder teilweise schon in der

Umsetzung, die künftig

insgesamt 10 GWh

pro Jahr liefern sollen.

Eine konzerninterne

Untersuchung hat ergeben,

dass auf DB-Liegenschaften

bis zu 330

ha Nutzfläche (Brachland,

Dächer usw.) für

Solarprojekte geeignet wären.

Ein komplett CO2-freier Schienenverkehr –

das sind zur Zeit etwa 7,7 Millionen Tonnen

Kohlenstoffdioxid jährlich – heißt aber auch,

dass die heute noch zahlreich verkehrenden

Diesellokomotiven und Dieseltriebwagen

aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

Wie sieht es dann aber mit der Bedienung

nicht elektrifizierter Strecken und Gleisanschlüsse

aus? Stilllegung? Verlagerung auf

Bus und Lastkraftwagen? Das kann wohl

kaum das Mittel zur Zielerreichung sein!

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen –

die Forschung und Entwicklung

Die Antworten hierauf will die Initiative „Eco

Rail Innovation“ ERI liefern. In dem Zusammenschluß

aus DB AG und 16 Partnern aus

Wissenschaft und Wirtschaft sollen wettbewerbsfähige

und umweltfreundliche

Technologien entwickelt und betriebsnah

erprobt werden.

Unter anderem das Projekt „Oberleitungslose

Elektrische Traktion“, in dem vorgesehen

ist, die Fahrzeuge mit internen oder

externen Speicherelementen (sogenannte

Speichertender) auszustatten, die den Aktionsradius

auf Strecken bis zu 200 km ohne

Oberleitung erweitern sollen. Schön, dass

die über hundert Jahre alte Technologie der

Akku-Triebwagen aufgegriffen und nun mit

dem klassischen Oberleitungsbetrieb zu

einem leistungsfähigen Hybridantriebssystem

weiterentwickelt werden könnte. Die

Betonung liegt auf „könnte“. Denn das Projekt

soll gegenwärtig zurückgestellt worden

sein, so heißt es leider aus Kreisen des DB-Umweltzentrums.

Einen ersten Erfolg hingegen feiert man

gegenwärtig mit der Erprobung eines Regionalbahn-Triebwagens

der Baureihe 642

im Regelbetrieb, der Bremsenergie in elektrische

Energie umwandeln und speichern

kann. Auf Knopfdruck kann zwischen Diesel-

und Elektroantrieb umgeschaltet werden.

Etwa 25 Prozent an CO2-Ausstoß und

Treibstoffverbrauch werden so durch diesen

Hybrid-Triebwagen eingespart.

Um weitere innovative Möglichkeiten zu

erschließen, hat die ERI im Mai 2012 eine Stiftungsprofessur

für „Energieeffiziente Systeme

der Bahntechnologie“ an der Fachhochschule

Brandenburg für einen Zeitraum von

erst einmal fünf Jahren eingerichtet. Etwa

eine Million Euro werden hier in die Ausbildung

junger Ingenieure investiert.

Rechnet sich das überhaupt?

|

| Grafik: DB AG |

|

Auf die Frage, ob sich die Energiewende für

die Bahn auch ökonomisch lohnt, kann mit

einem klaren „Ja” geantwortet werden. Zunächst

ist es natürlich vor allem ein Imagegewinn

für den Verkehrsträger Bahn und

den DB-Konzern. Eine Vorreiterrolle bei der

notwendigen Energiewende zu übernehmen,

setzt ein deutliches Zeichen. Ökonomisch

betrachtet wird das zwar kurz- und

wohl auch mittelfristig mehr kosten – über

genaue Zahlen hüllt die DB AG sich leider

in Schweigen –, langfristig wird es sich aber

rentieren. Zum einen macht sich die Bahn

unabhängiger von tendenziell immer teurer

werdenden fossilen Kraftstoffen wie Öl

oder Kohle, zum anderen rechnen verschiedene

Studien mit einem Fall der Produktionskosten

für erneuerbare Energien. Bereits

zwischen 2020 und 2030 sollen, so schätzt

der Fachausschuss „Nachhaltiges Energiesystem

2050“ des Forschungsverbunds Erneuerbare

Energien (FVEE), die Produktionskosten

aus erneuerbaren Energien gleich

hoch sein wie die fossiler und bis 2050 sogar

deutlich günstiger. Das wird insbesondere

dann der Fall sein, wenn die Kosten für den

Handel von CO2-Zertifikaten wieder steigen

werden.

Wichtig ist, eine stabile marktunabhängige

Eigenproduktion für mindestens zwei

Drittel des Bahnstroms zu errichten, um den

Verkehrsträger Bahn nicht allzu stark vom

spekulativen Strommarkt abhängig zu machen.

Idealerweise sollte lediglich der durch

saisonale und konjunkturelle Schwankungen

geprägte Stromanteil auf dem freien

Markt zugekauft werden müssen.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB begrüßt

das umweltpolitische Engagement

der Deutschen Bahn und hofft, dass die gesellschaftlichen,

wirtschaftlichen und durch

wankelmütige Politiker instabilen Rahmenbedingungen

in Deutschland den Erfolg

nicht gefährden. Ein aus umwelt- wie auch

verkehrspolitischer Sicht wichtiger Schritt in

die richtige Richtung ist es allemal. (BfVst) Berliner Fahrgastverband IGEB

|