|

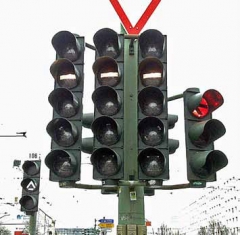

| Lichtsignalanlage für Straßenbahnen Landsberger Allee Ecke Petersburger Straße. Der waagerechte Balken bedeutet „Halt“ – ein Signalbild, das die Straßenbahn allzu oft sieht. Foto: Marc Heller |

|

Immer wieder kann der Berliner

folgendes Phänomen beobachten:

Zugezogene oder Besucher

loben das Fahrplanangebot, über

das der Berliner gerne meckert,

aber sie wundern sich darüber,

dass hier die Straßenbahnen nicht

nur an den Haltestellen, sondern

auch an fast allen Lichtsignalanlagen

(LSA) halten. Darüber sieht

wiederum der Berliner mehrheitlich

resigniert hinweg, während

Auswärtige das aus ihrer Heimat

meist nicht kennen, denn dort

wird eine Straßenbahn-Vorrangschaltung

ihrem Namen auch gerecht!

Als sich die Berliner Verwaltung

nach den großen (finanziellen)

Erfolgen in anderen Städten mit

dem Vorrang für Bahn und Bus

befassen musste, wurde durch

eine komplizierte Planungs- und

Genehmigungsstruktur schon

der erste Bremsklotz gegen einen

Erfolg gelegt. Die BVG als größter

Nutzer der meisten Verkehrsknoten

kann lediglich Anträge stellen, weder gehören

ihr die Lichtsignalanlagen noch darf

sie Programme dafür schreiben. Auch wenn

wegen Fehlern oder Bauarbeiten eine Vorrangschaltung

wieder außer Betrieb gesetzt

wird, dann darf die zuständige Stelle das sofort

und ohne Absprache tun. Das Wiederin-

Betrieb-Setzen dagegen wird später oft

vergessen – und die BVG muss einen neuen

Antrag stellen.

Nur die BVG muss zahlen

Der zweite Bremsklotz gegen den ÖPNV

ist die Finanzierung der neuen Schaltungen.

Während die Belange aller anderen

Verkehrsteilnehmer ohne extra Obolus berücksichtigt

werden, soll die BVG für eine

moderne Förderung des elektrischen Verkehrs

einen Vorschuss geben. So begann

das Straßenbahn-Vorrangprogramm in den

1990er Jahren mit vielen Millionen D-Mark

vom Verkehrsbetrieb an die Stadt. Ein Witz!

Insbesondere dann, wenn man bedenkt,

dass die BVG auf Gelder des Senats angewiesen

ist, um überhaupt arbeiten zu können.

Sie sollte also einen Teil der Zuschüsse

an ihren Geldgeber zurückzahlen, um das

zu bekommen, was für andere Nutzer gratis

ist – beispielsweise „Grüne Welle“ und

fußgängerfreundliche Kreuzungen.

Wegen dieser zwei großen Nachteile hat

die Straßenbahn in Berlin täglich einen Papierkrieg

mit der Verwaltung der Stadt zu

führen, nur um den Regelbetrieb am Laufen

zu halten. Da auch bei der BVG gespart

werden muss, ist der zusätzliche Aufwand

für lediglich vorübergehende Straßenbahnvorrangschaltungen

z. B. aufgrund von Baustellen

oder Großveranstaltungen (zu denen

dann die BVG zur Anreise empfohlen wird!)

oft nicht zu schaffen. Nach etlichen Frustrationen

dürfte sich der Elan der BVGer in

Grenzen halten.

Auch für das Fahrpersonal gibt es in der

gegenwärtigen Konstellation nur wenige Erfolgserlebnisse,

wenn der vorgeschriebene

Meldeweg für defekte Ampelschaltungen

allzu oft ins Nirwana führt und keine Besserung

des Missstandes erkennbar ist.

|

| Das Thema „fehlende Bevorrechtigung von Straßenbahnen“ war schon Titelthema im SIGNAL 4/2011. GVE-Verlag |

|

Verwaltungsstruktur behindert

Vorrangschaltungen

Gegenwärtig sieht die Verwaltungsstruktur

für Lichtsignalanlagen so aus: Der Senat als

Eigentümer setzt seine landeseigene Behörde

„Verkehrslenkung Berlin“ (VLB) für die

Planung und Genehmigung ein, diese betreibt

ein Verkehrsregelungszentrum (VKRZ)

für das operative Geschehen, das direkten

Zugriff auf alle LSA hat. Die VLB hat zurzeit

einen langfristigen Vertrag für Wartung und

Betrieb der LSA mit einem Generalübernehmer

(GÜ), der als privates Unternehmen im

Auftrag der VLB, also des Landes Berlin, aber

mit Erwartung eines Profits, die Wartung

und Programmierung der Ampeln untervergibt.

Wenn die BVG eine Schaltung zum Sparen

von Energie und Fahrzeit haben möchte,

dann muss sie sich an den GÜ oder direkt

an das von diesem benannte Planungsbüro

wenden. Wenn den Vertragsfirmen

dadurch zu viel Arbeit

entsteht, dann werden die BVGAnliegen

nochmals an Subunternehmer

weitergereicht. Nach

Abschluss der Planung wird das

Programm der VLB zur Prüfung

vorgelegt, die die Belange der

anderen Verkehrsteilnehmer oftmals

wieder weiter nach oben

rückt. Entsprechend muss dann

das Programm nochmals umgeschrieben

werden. Verständlich,

dass auf diesen Wegen schon mal

der ursprüngliche Gedanke verloren

gehen kann. Trotzdem darf die

BVG dann im Gegensatz zu allen

anderen Nutzern der LSA dafür

bezahlen.

Zusatzkosten für Fahrzeuge

und Personal

Das Ergebnis dieser straßenbahnfeindlichen

Politik fällt, wie eingangs

beschrieben, nicht nur den

verkehrlichen Laien beim Berlin-

Besuch auf, sondern schlägt sich

jeden Tag negativ im finanziellen

Ergebnis der BVG und im Ansehen des gesamten

ÖPNV in Berlin nieder. Lassen sich

die Zusatzkosten für Planzüge und Personal,

auf die man mit Vorrang verzichten könnte,

noch exakt beziffern, so sind die Imageschäden

leider rechnerisch kleiner, aber langfristiger

wirksam. Da die Lage für Autofahrer in

Berlin auch im Berufsverkehr immer noch

entspannt ist, entsteht bei Tramfahrgästen,

die an der Ampel warten, schnell der Eindruck,

dass es besser ist, statt auf einem

Stehplatz in der Bahn auf einem Sitzplatz im

Auto die Zeit zu verbummeln.

|

| Es gab mal eine Zeit, da hatte die Straßenbahn noch uneingeschränkte Vorfahrt. Straßenverkehrs-Ordnung der DDR 1977 |

|

Hinzu kommt die dadurch mitverursachte

Unpünktlichkeit, die bei jedem verpassten

Anschluss für weiteren Zeitverlust gegenüber

dem Auto sorgt und gerade bei Herbstund

Winterwetter zu starker Verärgerung

selbst der besten Stammkunden führt. Diese

vermeidbaren Nachteile durch die unzulängliche

Förderung des Umweltverbundes

führen schon bei noch nicht führerscheinfähigen

Jugendlichen zu falschen Anreizen

in der Verkehrsmittelwahl der Zukunft – die

Straßenbahn verliert also schon heute ihre

Kunden von morgen.

VLB bremst Straßenbahn

Das Hauptargument der VLB gegen einen

wirklichen Vorrang der Straßenbahn lautet

stets: Dann sind LSA-Umläufe an Kreuzungen

für alle anderen Verkehrsteilnehmer

nicht mehr berechenbar und damit könne

Dauerrot für bestimmte, die Straßenbahn

kreuzende Verkehrsströme entstehen. Das

ist natürlich Unsinn: Erst mit einem wirklichen

Vorrang der Straßenbahn wird diese

berechenbar, sie kommt dann nämlich genau

nach Fahrplan und nicht mehr zufällig!

Und die meisten Ampeln stehen an Strecken

mit maximal 5 Minuten Zugfolgezeit. Rein

rechnerisch kommt in beiden Richtungen

alle zweieinhalb Minuten eine Tram, was bei

LSA-Umlaufzeiten von 70 bis 100 Sekunden

nur jeden zweiten Umlauf überhaupt berührt.

Dieses unqualifizierte Argument zeigt

auch, dass der Weg Berlins zu dem selbsternannten

„Verkehrskompetenzzentrum“

noch sehr weit ist – insbesondere wenn man

bedenkt, dass die Straßenbahn ein wichtiges

Stück der zukunftsfähigen Elektromobilität

ausmacht und darum besondere

Förderung verdient. Für alle Verwalter des

täglichen Elends auf den Schienen dieser

Stadt ins Stammbuch:

- Nicht-motorisierter Verkehr ist stets menschen-

und umweltgerechter als motorisierter

Verkehr,

- Öffentlicher (motorisierter) Verkehr ist

stets besser als motorisierter Individualverkehr

(MIV),

- ÖPNV lässt sich am leichtesten

und billigsten elektrifizieren

und damit gegen die

Energiekrisen der Zukunft

wappnen – die Straßenbahn

sollte also gesondert

gefördert werden!

Diese Erkenntnisse sind nicht

neu und so in jedem Lehrbuch

zu diesem Thema zu

finden.

Kein Vorrang für Tram und

Bus in Berlin

Eigentlich kann vom Vorrang

für die Straßenbahn in Berlin

gar nicht die Rede sein, aber

es gibt einige Strecken und

Knotenpunkte, die in dem

Meer der Unzulänglichkeiten

noch negativ auffallen.

Vorrang würde bedeuten,

dass der Straßenbahnfahrer

niemanden an der Haltestelle zurücklassen

muss, um eine Freiphase zu schaffen und

dann ohne weiteres Anhalten oder auch nur

Bremsen bis zur nächsten Haltestelle fahren

kann. Vorrang heißt natürlich auch, dass

andere Verkehrsteilnehmer (z. B. der MIV)

Nachrang haben und warten müssen. Diese

Konsequenz darf einem Programm nicht als

Fehler ausgelegt werden, denn sie stellt den

Preis der Bemühungen dar.

Die Metrolinien M 1 und M 2 sind hier

die kritischsten Kandidaten, wobei die M 1

noch unter einer schlechten Erreichbarkeit

der Züge an den Haltestellen leidet, weil sie

ohne schützende und erhöhte Haltestellenkaps

mitten auf der Straße halten. Zusätzliche

Verlustzeiten durch die Hubliftbenutzung

sind so vorprogrammiert.

Auch die M 4 wurde in letzter Zeit wieder

verschlechtert, etliche Schaltungen

entlang der Greifswalder Straße erhielten

verkürzte Phasen für die Tram oder Anforderungsschaltungen,

vor denen der Zug

immer erst zum Halten kommen muss, bevor

die Freigabe erfolgt. Auf dieser Linie

wie auch auf der M 6 und M 13 sind die Fußgängerfurten

von besonderer Bedeutung (siehe unten).

Im Raum Köpenick ist speziell die LSA am S-Bahnhof

Adlershof überarbeitungsbedürftig.

Weitere neugebaute Ampeln mit Straßenbahnbremse

sind die in der Rhinstraße südlich

der Landsberger Allee (IKEA-Zufahrt)

und die Ausfahrt der M 10 am Nordbahnhof:

Dort ist es offenbar ausgeschlossen, dass

zwei sich begegnende Züge gleichzeitig

Fahrt erhalten – dabei wäre so eine Möglichkeit

sogar für den wartenden Autoverkehr

besser! Selbstverständlich bedeutet auch

dort eine angezeigte Anforderung nicht,

dass schnell eine Freigabe erfolgt, sondern

Wartezeiten bis zweieinhalb Minuten sind

möglich. So beginnen viele Fahrten

auf der ampelreichsten Tramlinie Berlins

schon mit Verspätung.

Besondere Spezialität sind in Berlin

offenbar wichtige Kreuzungen, für die

seit Jahren entweder fertige Programme

vorliegen, aber nicht umgesetzt werden

(so zum Beispiel beide Anlagen am

Mollknoten: Ecke Prenzlauer Allee und

Ecke Otto-Braun-Straße) oder für die

Programme von der BVG angefordert,

aber von anderen Stellen torpediert

wurden (Wilhelminenhof-/Edisonstraße).

Gefährliche Schaltungen an

Fußgängerüberwegen

Ein typisches, nicht ortsspezifisches Beispiel

ist die Schaltung von separaten Fußgängerüberwegen.

Hier kommt es oft vor,

dass die schon geschaltete Fahrtphase für

die Tram zurückgenommen wird, wenn sich

ein Zug nähert. Hektische Bremsmanöver

mit der Gefahr der Verletzung in der Bahn

stehender Kunden und eine Verzögerung

von mindestens 30 Sekunden für mehrere

hundert Fahrgäste sind der Preis für ein bis

drei Fußgänger, die so etwa 10 Sekunden

sparen. Solche Schaltungen gehören generell

verboten. Wenn eine Freiphase für

eine sich nähernde Bahn geschaltet ist, darf

sie ohne Notfall nicht mehr zurückgenommen

werden! Eine Lösung des Problems

in Form von Vorsignalen gab es schon an

vielen Stellen in Berlin, wurde aber wieder

abgeschafft.

Neben der teuren und technisch aufwändigen

Lösung an LSA darf nicht übersehen

werden, dass auch die StVO noch Spielräume

pro Straßenbahn bietet. Ein genereller

Vorrang an Kreuzungen ohne Ampel und

eine stärkere Ahndung und höhere Strafbewehrung

gegen Behinderung des ÖPNV wären

ein deutliches Zeichen des Gesetzgebers

für eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik;

selbst die StVO der DDR war da weiter. Im Paragraph

13 Abs. 6 hieß es: „Straßenbahnen

ist in jedem Falle die Vorfahrt zu gewähren.

Die Vorfahrt der Straßenbahnen untereinander

regelt sich nach den Absätzen 1 bis 5.“ IGEB Stadtverkehr

|