|

Bis 1990 waren die Hauptverdienstquellen

der Einwohner des Thüringer Waldes neben

dem Tourismus Holzwirtschaft, Herstellung

von Spielwaren und Glasgeräten, Porzellanindustrie

und ein wenig Bergbau und Eisenverarbeitung.

Nach der Wende brachen in dieser

sowieso schon immer strukturschwachen Region

die bisherigen Beschäftigungsmöglichkeiten

fast vollständig weg. Holz kam aus Übersee,

Spielzeug, Glas und Porzellan wurden

bereits woanders konkurrenzlos billiger hergestellt.

So blieb letztlich nur der Tourismus

als ernstzunehmende Einnahmemöglichkeit

für Menschen und Kommunen übrig. Ausgedehnte

Wanderwege, eine sagenhaft schöne

Natur und gepflegte Wintersportgebiete bilden,

zu DDR-Zeiten wie jetzt, ein Pfund, mit

dem es zu wuchern galt und gilt!

In dieser Gegend liegt nun der Preisträger

des Deutschen Schienenverkehrs-Preises

2003 in der Rubrik Kultur. 2002, pünktlich

zum 80-jährigen Bestehen der Standseilbahn,

wurde sie frisch saniert und als Mittelstandsoffensive

der Deutschen Bahn AG wieder in

Betrieb genommen.

|

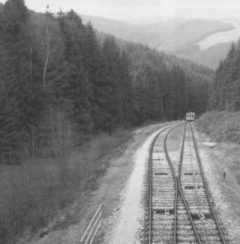

| Ab Rottenbach fahren die Triebwagen der OBS über Obstfelderschmiede nach Katzhütte. Foto: Frank Böhnke |

|

Das relativ unzugängliche Gelände ließ keine

Verkehrserschließung mit großzügigen

Schnellstraßen und Autobahnen zu. Der Thüringer

Wald und das Thüringer Schiefergebirge

(geologisch korrekt handelt es sich nämlich

um zwei Gebirge, die ineinander übergehen)

mit seiner Länge von etwa 130 Kilometern

weist große Höhenunterschiede auf geringer

Entfernung auf. Da hatten Planer immer

Schwierigkeiten, mit ständig knappem Geld

günstige Verkehrsverbindungen herzustellen.

Große Umwege und viele Kunstbauten waren

erforderlich; für den An- und Abtransport von

Rohstoffen und Fertigwaren war das ganze

eine ziemlich teure Angelegenheit und somit

eigentlich uninteressant. Und im Winter, wenn

tiefer Schnee lag, war ein Erreichen der kleinen

Dörfer mitunter eine Angelegenheit von

mehreren Stunden.

|

| Cursdorf ist ein geeigneter Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge. Foto: Frank Böhnke |

|

1872 bereits gab es Planungen für eine Eisenbahn,

damit die Holz-, Glas- und Porzellanindustrie

in der Region gehalten werden

konnte. Die Produktion war das eine, irgendwie

mußten die Waren auch abtransportiert

werden. Da kam als zuverlässiges und leistungsfähiges

Transportmittel nur die Eisenbahn

infrage. Umfangreiche Studien, wie denn

die Streckenführung durch das enge und verschlungene

Schwarzatal aussehen könnte und

an das übrige Eisenbahnnetz Anschluß finden

könne, wurden in Auftrag gegeben, durchgerechnet,

geändert, verworfen und abgelehnt.

Fast alle Projekte sahen die Untertunnelung

des Thüringer Waldes vor; das war (damals!)

technisch und finanziell nicht leistbar. Auch

mit anderen unüberwindbaren Schwierigkeiten

hatten die Planer damals zu tun: das Projekt

der privaten Aktiengesellschaft „Comittee

Schwarza-Eisenbahn" scheiterte, weil es

eine Streckenführung durch das Jagdgebiet

des Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt vorsah

- undenkbar.

Seit 1816 war die Region Oberweißbach

Provinz des Staates Preußen und, sicherlich

aus militärischen Gründen, hatte dieser als

aufstrebende Macht ein Interesse an dem Bau

der Eisenbahn. Im April 1895 kam die Anordnung

zum Bau per Kabinettsorder. Die Jagdansprüche

des Herrn Grafen hatten sich den

staatlichen Zwängen unterzuordnen. Zwar

konnte er durch taktieren den Baubeginn

noch um weitere fünf Jahren hinausschieben,

zum Verhindern war es zu spät. Am 18. Dezember

1900 fuhr der erste Zug von Rottenbach

nach Katzhütte, dem Endbahnhof der

Schwarzatalbahn. Der Weiterbau von Katzhütte

nach Großbreitenbach blieb jedoch immer

nur ein Projekt.

|

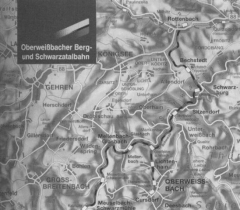

| Im Bahnhof Rottenbach beginnt die Schwarzatalbahn, die im Haltepunkt Obstfelderschmiede (etwa auf der Hälfte der Strecke zum Endpunkt Katzhütte) Anschluß an die Standseilbahn nach Lichtenhain hat. Nach der Fahrt mit der Standseilbahn wird im Bahnhof Lichtenhain in die Triebwagen der Flachstrecke umgestiegen. Nach einer weiteren Station wird der Endpunkt Cursdorf erreicht. Für alle drei Schienenverkehrsmittel gibt es natürlich einen Fahrschein. Karte: OBS |

|

Im Haltepunkt Obstfelderschmiede beginnt

die Strecke der Standseilbahn. Der schmucke

Bahnhofsbau präsentiert sich in Holzbauweise.

In der Fahrkartenagentur gibt es Andenken

und Souvenirs, natürlich Fahrkarten und Wandertipps.

Am Hang steht bereits der Bergbahn-

Wagen abfahrbereit. Je nachdem, welchen

der beiden Wagen man vor sich hat, ist

man entweder von der Wagenbreite oder von

der gesamten Konstruktion fasziniert. Der

Personenwagen hat eine Breite von vier und

eine Länge von knapp zehn Metern und wirkt

klobig. Durch seine Rundumverglasung und

die Farbgebung erholt sich der Betrachter

schnell von dem fremden Anblick. Fährt man

mit dem Aufsetzwagen, muß man sich dieses

Gefährt wörtlich vorstellen: ein Huckepack

genommener Eisenbahnwagen. Der Wagen

fährt auf der Bühne mit, ist zwar gesichert,

könnte aber an beiden Enden auf dem Normalspurnetz

weiterfahren. Hierin liegt nun die

Besonderheit der OBS. Gedacht war die ganze

Anlage ehemals nämlich nicht für den Touristenverkehr,

sondern für den Warentransport.

Oberweißbach-Deesbach und Cursdorf erhielten

so Anschluß an das Staatsbahn-Netz und

der Transport der dort hergestellten Güter

war kein Problem mehr. Sowohl Tal- als auch

Bergstation verfügen über den besagten Eisenbahn-Anschluß

und komplette Güterwagen

waren in Obstfelderschmiede, der Talstation,

ohne große Probleme auf den Aufsetzwagen

huckepack genommen und in der Bergstation

schnell auf „eigene Beine" gestellt. Diese

damals wie heute geniale Kombination macht

die OBS so einzigartig und interessant - auf

keiner anderen Bergbahn können normalspurige

Eisenbahnwagen verladen werden.

Am 8. Februar 1922 ist es soweit: der offizielle

Verkehr wird aufgenommen; nicht jedoch

für den Personentransport, sondern erst für

Güterwagen, für den Frachtgutverkehr wie

dies damals hieß. Nach den verfügbaren Unterlagen

folgte der Personentransport zum 1.

März 1923. Vermutlich waren Probleme bei

der Anlieferung des Wagens der Hauptgrund -

schließlich war gerade Weltwirtschaftskrise

mit den bekannten Auswirkungen auf Leben

und Wirtschaft. Im ersten Fahrplan sind auch

die Preise genannt: eine einfache Fahrt mit

der Bahn von Obstfelderschmiede nach Cursdorf

kostete 350 Mark für fast 3,9 Kilometer

und einer Fahrzeit von dunnemals 32 Minuten.

|

| Foto: Frank Böhnke |

|

| Zugbegegnung an der Ausweiche der Steilstrecke. Kleines Foto: In der Talstation Ostfelderschmiede befindet sich die Drehscheibe, die den Gleisanschluß an das Normalspurnetz herstellt. Foto: Frank Böhnke |

|

In der Bergstation Lichtenhain an der Bergbahn

heißt es für die Fahrgäste umsteigen in

den elektrischen Triebwagen der Flachstrecke,

die Mitte Mai 1923 eröffnet wurde. Hier

endet der Steilstreckenteil mit immerhin bis

zu 25 Prozent Steigung. Wie auch in der Talstation

stellt hier eine Drehscheibe die mögliche

Verbindung zum Normalspurnetz her. Die

Triebwagen der Flachstrecke der Bergbahn

erinnern sehr an die auf der auf halber Strecke

zwischen Berlin und Frankfurt/Oder liegenden

Zweigbahn Müncheberg - Buckow eingesetzten

Fahrzeuge. Hier stellen sie die etwa

2,5 Kilometer lange Verbindung zwischen dem

Bergbahn-Endpunkt Lichtenhain und dem eigentlichen

Endpunkt der Bahn, dem Örtchen

Cursdorf, her. Auf der Zwischenstation der

Flachstrecke Oberweißbach-Deesbach wurden

vor einigen Jahren die Anlagen für den Güterverkehr

entfernt; die Kopframpe zum Be- und

Entladen der Güterwagen ist noch mit viel

Phantasie zu erahnen.

Die gesamte Bergbahn war, wie schon erwähnt,

eigentlich nur für den Güterverkehr

geplant. Das ist auch unschwer am Fahrplan

abzulesen: im Eröffnungsjahr 1923 gab es den

ganzen Tag über vier Fahrten im Personenverkehr,

auf der in Lichtenhain anschließenden

Flachstrecke nach Cursdorf eine und zurück

zwei Fahrten. Wer zwischendurch ins Tal oder

auf den Berg wollte, der mußte warten oder

laufen. Der Güterverkehr wurde 1966 eingestellt,

1976 und 1996 verschwinden die Nebengleise

im Bahnhof Oberweißbach-Deesbach.

Der um 1967 versuchsweise auf der

Flachstrecke eingesetzte Schienenbus der

Deutschen Reichsbahn soll wohl Erfahrungen

bezüglich der „Verdieselung" bringen, es

blieb aber bis heute beim elektrischen Inselbetrieb.

Die Schwarzatalbahn verzeichnet 1972/73

ihren verkehrlichen Höhepunkt. Bis zu fünf

Personen- und zwölf Güterzüge fahren täglich.

Nach der „Wende" ist ein dramatischer

Rückgang in beiden Bereichen zu verzeichnen.

Die Industrie bricht weg oder befördert nun

per Lkw, Besucher interessieren sich nicht

mehr im notwendigen Maße für einen Urlaub

im Thüringer Wald.

Was wird nun aus beiden Bahnstrecken -

aus der Schwarzatal- und der Bergbahn? Der

Sanierungsbedarf ist immens, das Risiko der

Fehlinvestition wird offenbar von den Verantwortlichen

bei der Deutschen Reichsbahn,

später der Deutschen Bahn AG, als sehr hoch

eingeschätzt. Andererseits besteht auch die

Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

Das Ende: die Schwarzatalbahn ist von

Mai 2000 bis Dezember 2002 gesperrt. Glück

im Unglück hat die Bergbahn: da immer mehr

Touristen mit dem eigenen Pkw bzw. dem

Reisebus kommen, bedeutet der Wegfall der

Bahnfahrgäste aus Richtung Rottenbach einen

Ausfall, der aufzufangen ist. Anfangs bestand

seitens der Deutschen Bahn überhaupt keine

Neigung zur Investition. Es wurde hart mit

dem Freistaat Thüringen verhandelt, beide

Seiten ließen in der Öffentlichkeit „die Muskeln"

spielen. Schließlich, am 25. Juni 2001,

einigten sich beide Seiten mit der Unterzeichnung

eines neuen Verkehrsvertrages. Vielleicht

haben da auch die Ergebnisse zur Vermarktung

der Eisenbahn und Region im Zusammenspiel

endlich ihre Früchte getragen?

Die DE Consult hatte sich in einer Studie bereits

1998 mit diesem Thema befaßt. Minister

Schuster für den Freistaat und der DB AG-Vorsitzende

Mehdorn vereinbaren, die knapp

25 Kilometer lange Strecke von Rottenbach

nach Katzhütte (die Schwarzatalbahn) und die

Oberweißbacher Bergbahn (Steil- und anschließende

Flachstrecke) grundlegend zu sanieren.

Thüringen trägt von den 7,4 Millionen

Euro Gesamtinvestitionen 6,6 Millionen Euro.

Ab 1. Oktober 2001 ist dann auch für etwa ein

Jahr der Steilstrecken-Abschnitt der Bergbahn

gesperrt und wird saniert. Beide Bahnabschnitte

werden aus dem „Großkonzern" ausgegliedert

und das erste Projekt der DB AG-Mittelstandsoffensive

in Thüringen - deshalb

auch der „Bandwurmname".

Hätten die heutigen Mitarbeiter der OBS

vor gut zwei Jahren nicht den „Sprung ins

kalte Wasser" gewagt, wäre Thüringen um

eine Erfolgsgeschichte ärmer und die ganze

Region wäre für Ausflügler und Touristen, die

nicht mit dem Auto anreisen, uninteressant.

So konnte nicht nur eine weltweit einmalige

Touristenattraktion weiterbestehen, die Anbindung

einer ganzen Urlaubs- und Ferienregion

gesichert werden und die Natur des Thüringer

Waldes dankt es natürlich auch. Denn

der Tourismus ist mithin die einzige Einnahmequelle

der Bevölkerung.

Heute fahren auf der Schwarzatal bahn moderne

Fahrzeuge der Firma Aistom (Baureihe

641), die behindertengerecht sind. Apropos

behindertengerecht: auch Rollstuhlfahrer

brauchen sich weder die Fahrt auf der

Schwarzatalbahn als auch die 18 minütige

Bergbahn-Fahrt nicht entgehen lassen. Die

Fahrzeuge lassen die Mitnahme zu und das

freundliche und zuvorkommende Personal

beider Bahnen ist beim Ein- und Ausstieg gerne

behilflich.

|

| Triebwagen auf der „Flachstrecke”. Foto: Frank Böhnke |

|

Die Fahrt von Rottenbach zur Bergbahn

nach Obstfelderschmiede oder weiter nach

Katzhütte ist, vorausgesetzt das Wetter spielt

mit, bereits eine Einstimmung auf den traumhaften

Ausblick vom Berg ins Tal und in den

Thüringer Wald. Zwar werden auf der 25 Kilometer

langen Schwarzatalbahn keine Geschwindigkeitsrekorde

gebrochen - die Durchschnittsgeschwindigkeit

beträgt 50 km/h -

aber dafür werden Besucher mit reizvollen

Landschaften belohnt. Und selbst Ingenieure

kommen auf ihre Kosten: 21 Brücken und

Durchlässe gibt es auf dem 10,5 Kilometer

langen Teilstück zwischen Obstfelderschmiede

und dem Endbahnhof Katzhütte.

Mit Ausnahme der Tal- und Bergstation der

Bergbahn machen viele der Unterwegshalte

einen unschönen Eindruck. An ihnen hat der

„Zahn der Zeit" genagt. Aber auch hier verspricht

Möller Hilfe. Mellenbach-Deesbach

soll 2004 auf Vordermann gebracht werden, in

allernächster Zeit soll dann Cursdorf folgen.

Die anderen Stationen sollen, so es der OBS

möglich ist, ebenfalls in ansehnlicheren Zustand

versetzt werden. Die Fahrzeuge wurden

ja schon im Rahmen der Streckensanierung

erneuert.

Wie dieser Zeitung der Geschäftsführer der

OBS, Peter Möller, bestätigte, haben sogar

Thüringer „ihre" Bergbahn wiederentdeckt

und nutzen sie zunehmend für Ausflüge. Mit

dazu bei trägt sicherlich das Bergbahnticket,

das sogar bis aus dem Erfurter Stadtgebiet

eine preiswerte Anreise erlaubt. Für

14,50 Euro können ein Erwachsener und Kinder/Enkel

nach Katzhütte und/oder Cursdorf

fahren. Garantiert wird dabei der Anschluß in

Rottenbach an die Schwarzatalbahn. Umfangreiches

Informationsmaterial mit vielen Wander-

und Besuchsvorschlägen (für die zahlreichen

Museen) liegt sowohl in den Zügen als

auch in der Fahrkartenagentur Obstfelderschmiede

aus.

Das erste „volle" Geschäftsjahr ist zu

Ende und Geschäftsführer Möller ist zufrieden.

Für die nächste Saison plant die OBS wieder

zahlreiche Veranstaltungen in deren Mittelpunkt

natürlich die Bergbahn steht. So sollen

die Fahrgastzahlen natürlich weiter steigen

und das Bestehen der OBS, der Arbeitsplätze

und die wirtschaftliche Bedeutung in

dieser Ferien- und Ausflugsregion gesichert

werden. DBV Bundesverband

|