|

|

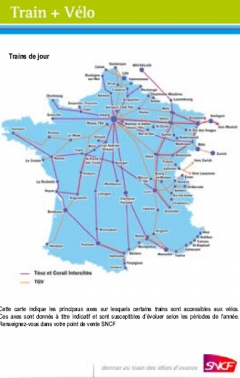

| Diese Karte zeigt die Hauptstrecken, auf denen Fahrradbeförderung im Tagesverkehr möglich ist. Die Strecken sind im Kursbuch angegeben und saisonal veränderlich. Quelle: SNCF |

|

Der Schwerpunkt der derzeitigen Reform

liegt auf der europaweiten Öffnung der

Netze für den Schienengüterverkehr. Mit

den ersten beiden Eisenbahnpaketen sollten

die Grundlagen für den „modal shift“

gelegt werden, die Verlagerung des Gütertransports

von der Straße auf die Schiene.

Die nationalen Monopole sollten sich

dem Wettbewerb stellen, die Netze geöffnet

und die Modernisierung des jahrzehntelang

vernachlässigten Eisenbahnnetzes

in Europa eingeleitet werden.

Der Erfahrungsbericht der EU-Kommission

hat gezeigt, dass der Erfolg der

Reform maßgeblich von der Geschwindigkeit

abhängt, mit der die einzelnen Mitgliedstaaten

ihren Markt geöffnet haben.

Die Länder, die sich schon vor Jahren auf

die EU-weite Öffnung der Netze für den

Eisenbahn-Güterverkehr vorbereitet hatten,

verzeichnen einen gewaltigen Zuwachs.

So stieg der Schienentransport von Gütern in Großbritannien

um 60 %, in den Niederlanden um 42,5 %, in Polen

um mehr als 30 % und in Deutschland um 25 %. In Frankreich,

wo der Zugang erst seit dem 1. Januar 2007 möglich

war, sank er im selben Zeitraum um 28 %.

Dass die Öffnung der Eisenbahnnetze für den Güterverkehr

trotzdem nicht den gewünschten Verlagerungseffekt

und auch keine nachhaltige Wiederbelebung des

Schienenverkehrs gebracht hat – der Straßengüterverkehr

hat nämlich ebenfalls stark zugenommen –, hängt

zwar auch von der Gestaltung des Eisenbahnsektors

ab, ist aber in erster Linie das Ergebnis eines unfairen und

die umweltfreundliche Eisenbahn diskriminierenden Wettbewerbs

insbesondere gegenüber der Straße.

Wettbewerbsverzerrung durch fehlende

oder nur geringe Lkw-Maut

|

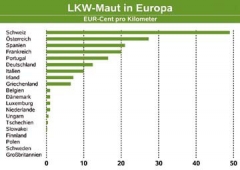

| Lkw-Maut in Europa. Die Grafik zeigt, dass die Lkw-Maut in der Schweiz fünfmal so hoch ist wie in Deutschland. Sie gilt zudem auf allen Straßen (nicht nur auf Autobahnen) und für alle Lkw bereits ab 3,5t. Quelle: McKinsey 2005 |

|

Für den Eisenbahnsektor in Europa ist zwingend

vorgeschrieben, dass auf allen Schienenstrecken

für alle Züge in Form der Trassenpreise

eine Maut erhoben werden muss.

Für den schärfsten und am meisten emittierenden

Konkurrenten, die Straße, wird die

Maut aber meist nur auf Autobahnen und

in der Regel nur für Lkw ab 12 t erhoben.

Ihre Höhe ist begrenzt, die externen Kosten

dürfen derzeit nicht internalisiert werden

und die Mauterhebung ist freiwillig. Demgegenüber

ist in der Schweiz der modal shift

gelungen. Dort gibt es ein Lkw-Fahrverbot

am Wochenende und in der Nacht. Die Lkw-

Maut ist fünfmal so hoch wie die in Deutschland

und gilt auf allen Straßen und für alle

Lkw über 3,5t.

|

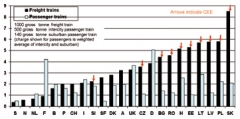

| Schienenmaut in Europa. Die Grafik zeigt, dass die Bahntrassen-Preise in der EU stark variieren, wobei gerade jene Länder hohe Gebühren für die Schiene erheben, in denen die Autobahnnutzung für Lkw kostenlos ist. Quelle: Europäische Verkehrsministerkonferenz 2005 |

|

Das Europäische Parlament (EP) hat mit

der Zustimmung zu meinem Bericht zur

„Durchführung des ersten Eisenbahnpakets“

im Juli 2007 die unfairen Rahmenbedingungen

bestätigt, faire Wettbewerbsbedingungen

für die Schiene verlangt und die Schweizer

Maut zum Vorbild erhoben. Die Anträge

der Konservativen – allen voran der deutschen

CDU-Abgeordneten –, die unfairen

Rahmenbedingungen zu streichen, wurden

von einer großen Mehrheit im EP zurückgewiesen.

Außerdem wurde die Kommission

aufgefordert, gegen eine Förderpraxis vorzugehen,

nach der im Verkehrsbereich EUFördermittel

von den Mitgliedstaaten fast

ausnahmslos für die Straße verwendet werden.

Das Parlament forderte deshalb, dass

bei der Ko-Finanzierung durch die EU „mindestens

40 Prozent der Mittel der Schiene

zugute kommen“.

Bessere Fahrgastrechte für Bahnreisende auf Langstrecken

Das dritte Eisenbahnpaket, mit dem u. a. die

EU-weiten Fahrgastrechte geregelt werden

sollten, wurde zwischen den Delegationen

des EP und des Rates zäh verhandelt, weil

der Rat sie nur auf den grenzüberschreitenden

Zugverbindungen gelten lassen wollte.

Das würde bedeuten, dass u. a. für Fahrgäste

desselben Zuges unterschiedliche Rechte

gelten. Wäre z. B. der Zug zwischen Köln

und Brüssel verspätet, hätten nur die Fahrgäste

einen Anspruch auf Entschädigung,

die von Aachen nach Lüttich oder Brüssel

fahren. Diejenigen, die nur von Brüssel

nach Lüttich oder von Köln nach Aachen

unterwegs sind, gingen leer aus. Mit dem

gefundenen Kompromiss wurde zwar das

Ansinnen des EP verfehlt, dass die Fahrgastrechte

auf allen Strecken gelten. Sie gelten

nun aber auf allen Langstrecken – ein erster

Schritt, um die Fahrgastrechte europaweit

zu verankern.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung tritt

die Verordnung in Kraft. Die Anwendung kann

jedoch bis zu drei Mal um jeweils 5 Jahre ausgesetzt

werden. Für diese Fristverlängerung

müssen die Eisenbahnunternehmen bei ihren

Regierungen einen Antrag stellen, der von

der EU-Kommission zu genehmigen ist. Die

Grünen/EFA hatten wesentlich kürzere Fristen

gefordert, um die Bahnen rasch zu einer höheren

Dienstleistungsqualität zu verpflichten.

Den Fahrgästen werden bei Verspätungen

von einer Stunde 25 % und von zwei

Stunden 50 % des Fahrpreises erstattet. Für

kürzere Distanzen sind zunächst noch die

Mitgliedstaaten verantwortlich, denen es

jedoch auch erlaubt ist, die Standards zu erhöhen.

Neben der Entschädigungsregelung

beinhaltet das Paket auch die Pflicht, an den

meisten Bahnhöfen europaweite Auskünfte

zu erteilen und Fahrkarten lösen zu können.

Fahrradmitnahme im Fernverkehr mit Schlupfloch

Die Fahrradmitnahme auch in Hochgeschwindigkeitszügen,

die das EP mit einer

sehr großen Mehrheit gefordert hatte, steht

zwar im Artikel 4b des normativen Teils der

Verordnung. Sie lässt aber ein Schlupfloch,

weil die Fahrradmitnahme nur dann möglich

sein soll, wenn „es leicht zu handhaben

ist, den Eisenbahntransport nicht beeinträchtigt

und die Züge es erlauben“.

Ob die DB AG sich auch weiterhin international

blamieren will, wird sich zeigen.

Denn nicht nur 60 % der Fahrgäste sprechen

sich für die Fahrradmitnahme auch

in Hochgeschwindigkeitszügen aus. Auch

die Franzosen machen den Deutschen vor,

dass „es leicht zu handhaben ist (und) den

Eisenbahntransport nicht beeinträchtigt“.

Die Fahrradmitnahme im TGV von Stuttgart

nach Paris ist nämlich schon heute möglich,

im ICE von Frankfurt nach Paris hingegen

nicht.

In Zukunft wird es auch vom öffentlichen

Druck der Fahrgäste und ihrer Verbände

auf die Eisenbahnunternehmen und die

Regierungen abhängen, inwieweit sich

Fahrgastrechte europaweit etablieren und

die Behandlung der Fahrgäste als „Beförderungsfälle“

nicht nur in der Schweiz der

Vergangenheit angehört, sondern auch in

der Europäischen Union.

Michael Cramer, MdEP

Verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion Grüne/EFA im Europäischen Parlament

|