Der Verkehr ist in Deutschland für rund 18

Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Hauptverursacher mit einem

Anteil von 95 Prozent ist der Straßenverkehr.

|

| Der Schienengüterverkehr ist durch den hohen Anteil der Elektrotraktion energieeffizient und klimaschonend. Die politischen Rahmenbedingungen konterkarieren bislang jedoch das Ziel „Mehr Verkehr auf die Schiene“. Foto: Christian Schultz |

|

Eine Verkehrsverlagerung von der Straße

auf die Schiene wäre daher zentraler

Bestandteil einer wirksamen Nachhaltigkeitsstrategie.

Der Schienenverkehr ist angesichts

der überlegenen physikalischen

Vorteile des Rad-Schiene-Systems und des

bereits heute hohen Anteils der Elektrotraktion

energieeffizient und klimaschonend.

Aber die Realität in Deutschland sieht anders

aus. Während es in den Jahren 2003 bis

2008 noch kontinuierliche Steigerungen des

Marktanteils der Schiene am gesamten Güterverkehr

von 15,7 Prozent auf 17,7 Prozent

gab, lag der Wert 2015 bei gerade einmal

18,0 Prozent. 2016 ist er sogar wieder auf 17,6

Prozent gesunken.

Staatlich induzierte Kostenbelastungen,

u. a. durch die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), sorgten

ausgerechnet beim ressourcenschonenden

Schienenverkehr für spürbare Steigerungen

der Transportkosten. Und: Während die Trassenpreise

im Schienenverkehr kontinuierlich

angehoben wurden, profitiert der Straßengüterverkehr

von sinkenden Mautsätzen.

So lag der Durchschnittsmautsatz 2010 bei

17,42 Cent je Kilometer, 2016 dagegen nur

noch bei 14,2 Cent je Kilometer. Diese Rahmenbedingungen

konterkarieren damit jegliche

Verlagerungsziele.

Zehn Handlungsfelder zur Verbesserung

der Wettbewerbsfähigkeit des

Schienengüterverkehrs

Mit dem im Masterplan Schienengüterverkehr

beschriebenen Maßnahmenbündel soll

daher nun eine dauerhafte Verbesserung

der Wettbewerbs- und Logistikfähigkeit

des Schienengüterverkehrs erreicht werden.

Gelingen soll das mithilfe der nachfolgend

beschriebenen zehn Handlungsfelder.

1. Leistungsfähige Infrastruktur für den

Schienengüterverkehr bereitstellen

Das Schienennetz soll in den für den Güterverkehr

wichtigen Korridoren zügig ausgebaut

werden. Ein Schwerpunkt ist dabei

auch der Abbau von Engpässen in den

Großknoten. Im europäischen Schienengüterverkehr

hat sich der 740-Meter-Güterzug

als Standard etabliert. Die infrastrukturellen

Rahmenbedingungen für die durchgängige

Fahrbarkeit dieser Züge sollen daher – endlich

– geschaffen werden.

|

| Im Masterplan Schienengüterverkehr ist auch ein Sonderprogramm zur weiteren Elektrifizierung des Schienennetzes enthalten. Bestandteil dieses Programms sollte auch die Ostbahn Berlin—Kostrzyn (Küstrin) als Entlastungs- bzw. Umleitungsstrecke für die Strecke Berlin—Frankfurt (Oder) sein. Foto: Sebastian Kliems |

|

Allerdings war das 740-Meter-Netz zunächst

nicht im „Vordringlichen Bedarf“

des Bundesverkehrswegeplans enthalten,

sondern lediglich im „Potenziellen Bedarf“.

Im September 2017 hat das Bundesverkehrsministerium

aber ein sehr positives

Bewertungsergebnis mit einem Nutzen-Kosten-Wert von 2 bekannt gegeben. Damit

sind nun die Voraussetzungen erfüllt, das

„740-Meter-Netz“ in den „Vordringlichen Bedarf“

aufzunehmen.

Auch die übrigen Maßnahmen des „Potenziellen

Bedarfs“ sollen möglichst kurzfristig

bewertet werden. Aber bis wann das erfolgen

soll, ist nicht vorgegeben.

Darüber hinaus sollen auch Lösungen für

die Machbarkeit von Zügen mit einer Länge

über 1000 Meter entwickelt werden.

2. Digitalisierung des Schienengüterverkehrs

vorantreiben

Ziel der Digitalisierung ist die Erhöhung der

Zuverlässigkeit und Transparenz sowie der

Sicherheit des Betriebs. Erhebliches Verbesserungspotenzial

besteht derzeit u. a. beim

digitalen Austausch von dem Transport vorauseilenden

Daten und von Echtzeitdaten

zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU) und Kunden, aber auch bezüglich der

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bzw.

Minimierung von Störungen.

Deshalb soll die Fernüberwachung von

technischen Systemen (Sensorik zur Überwachung

von Weichen, Bahnübergängen

etc.) deutlich ausgebaut werden. Im Schienengüterverkehr

nimmt die Bedeutung

einer kurzfristigen, flexiblen Vergabe der

Schienenwegekapazität kontinuierlich weiter

zu. Durch den verstärkten Einsatz digitaler

Technik soll die nachfrageorientierte

Trassenvergabe künftig deutlich verbessert

bzw. beschleunigt werden.

Des Weiteren soll ein Sonderinvestitionsprogramm

zur Förderung der ETCS-Nachrüstinvestitionen

bei der Europäischen Union

eingefordert werden.

3. Eisenbahnbetrieb stärker

automatisieren

Zu den Maßnahmen, die in diesem Bereich

umgesetzt werden sollen, gehört u. a. die

Entwicklung der Technologie einer verteilten

Traktions- und Bremssteuerung (Distributed-Power-Technologie als Basistechnologie

für Züge mit 1500 m Länge). Das

Fahren langer Züge kann den Einsatz eines

zweiten Triebfahrzeugs erforderlich machen.

Um den Produktivitätsvorteil langer

Züge zu sichern, muss ein zweites Triebfahrzeug

von der führenden Lok ferngesteuert

werden können.

|

| Unverständlich: Die Schieneninfrastruktur des Güterverkehrszentrums (GVZ) Berlin Ost Freienbrink wurde bislang nur selten genutzt. Auch hier bietet sich z. B. die Nutzung für den Kombinierten Verkehr an. Foto: Christian Schultz |

|

Bezüglich der Automatisierung wird auch

angestrebt, die heute übliche Schraubenkupplung

endlich durch eine automatische

Kupplung abzulösen. Dies würde die Zugbildung

deutlich effizienter machen bzw.

beschleunigen. Zudem würde das Personal

entlastet und das aus dem Entkuppeln/Kuppeln

resultierende Gefährdungspotenzial

erheblich reduziert. Entsprechende Planungen

gibt es hierzu zwar seit Jahrzehnten,

aber abgesehen von wenigen Ausnahmen

im Ganzzugverkehr ist eine Umsetzung auf

europäischer Ebene bislang leider nicht erfolgt.

4. Technische Innovationen für Schienenfahrzeuge

unter Berücksichtigung

von Wirtschaftlichkeit und Umweltperformance

der Schienenfahrzeuge

forcieren

Mit bereits erfolgreich entwickelten Hybrid-Triebfahrzeugen sind derzeit Einsätze im

Rangierbereich oder auch auf kurzen, nicht

elektrifizierten Streckenabschnitten möglich.

Bedarf besteht jedoch an entsprechenden

Fahrzeugen auch für den durchgehenden

Einsatz auf elektrifizierten und längeren

nicht elektrifizierten Strecken.

Bestandteil des Masterplans sind deshalb

u. a. die kurzfristige Schaffung von

Fördermöglichkeiten für die Entwicklung,

Beschaffung und den Einsatz von lärm-/emissionsarmen Lokomotiven und Hybridlokomotiven,

aber auch von innovativen

Güterwagen im Rahmen eines Bundesprogramms

„Zukunft Schienengüterverkehr“.

Neben der verbesserten Logistikfähigkeit

kommt hier der weiteren Reduzierung des

vom Schienengüterverkehr verursachten

Lärms besondere Bedeutung zu.

5. Multimodalität stärken sowie Zugang

zur Schiene sichern und ausbauen

Wichtige Elemente sind hier künftig die

verbindliche Berücksichtigung einer Schienenanbindung

im Planungs-/Umweltrecht

bei der Genehmigung und dem Bau von

aufkommensstarken Industrie- und Logistikstandorten,

die Fortsetzung bzw. offensive

Weiterentwicklung der Förderung von

Gleisanschlüssen sowie von Anlagen des

Kombinierten Verkehrs (KV).

Derzeit ist der Vor-/Nachlauf des KV durch

die Zulässigkeit höherer Gesamtgewichte

privilegiert. Die Ausdehnung dieses Privilegs

auch auf straßengebundene Vor- und

Nachläufe zum konventionellen Wagenladungsverkehr

ist daher als Maßnahme folgerichtig

in den Masterplan aufgenommen

worden.

6. Elektromobilität auf und mit der

Schiene ausbauen

Die weitere Elektrifizierung des Schienennetzes

ist ein wichtiges Element für den

durchgängigen elektromobilen Gütertransport.

Hierzu ist geplant, ein Sonderprogramm

zur weiteren Elektrifizierung des

Schienennetzes aufzulegen. Die Konzeption

und möglichst auch die Umsetzung sollen

dabei in der neuen Legislaturperiode erfolgen.

Besondere Bedeutung kommt hierbei

einer deutlichen Straffung der Planungs-,

Genehmigungs- und Realisierungszeiten

zu. Gerade im Hinblick auf die Erfüllung

der Ziele des Klimaschutzplans bzw. der bis

zum Jahr 2050 umzusetzenden Dekarbonisierung

des Verkehrs besteht hier akuter

Handlungsbedarf.

Für die Umstellung auf Elektrotraktion

sind die heute üblichen, sehr langen Realisierungszeiträume

völlig inakzeptabel, wie

aktuell das Beispiel der Strecke Ulm—Friedrichshafen—Lindau zeigt. Das Planfeststellungsverfahren

für den ersten Abschnitt

(Ulm / Alb-Donau-Kreis) wurde bereits im

August 2011 eingeleitet. Der Baubeginn im

Abschnitt Ulm—Laupheim West ist nunmehr

für das Frühjahr 2018 vorgesehen, die

Inbetriebnahme des gesamten Projekts im

Dezember 2021.

7. Trassen- und Anlagenpreise deutlich

reduzieren

Vor dem Hintergrund sinkender Mautsätze

und gesunkener Dieselpreise ist die Höhe

der Trassenpreise gerade für den preissensiblen

Schienengüterverkehr existenziell.

Die im Vergleich zur Straße gegenläufige

Entwicklung der Trassenpreise beeinträchtigt

inzwischen leider zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit.

|

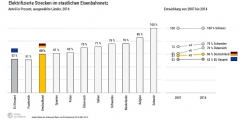

| Quelle: Allianz pro Schiene auf Basis von EU Kommission 2016, BMVI 2015. |

|

Geplant ist daher, temporär zusätzliche

Haushaltsmittel für eine deutliche Reduzierung

der Infrastrukturnutzungsentgelte zur

Verfügung zu stellen. Mit der vorgesehenen

Bereitstellung von 350 Millionen Euro an

Bundesmitteln kann ab 2018 die Wettbewerbsfähigkeit

des Schienengüterverkehrs

nun kurzfristig verbessert werden; daraus

resultierende finanzielle Freiräume ermöglichen

dringend erforderliche Investitionen

in die Modernisierung des Angebots. Diese

haushaltsfinanzierte Absenkung der Infrastrukturentgelte

soll künftig aber wieder

schrittweise zurückgeführt werden.

8. Abgaben- und Steuerbelastung

begrenzen

Ausgerechnet der Verkehrsträger Schiene,

der bei weitem den höchsten Anteil erneuerbarer

Energien aller Verkehrsträger einsetzt,

wird durch die Dreifachbelastung aus

Stromsteuer, Erneuerbare-Energien-Gesetz

(EEG) und Emissionshandel besonders benachteiligt.

Der Schienenverkehr wird damit gleich

mehrfach zur Finanzierung der Energiewende

herangezogen, konkurrierende Verkehrsträger

dagegen nicht. Um notwendige Korrekturen

zu erreichen, sind im Masterplan

folgende Teilmaßnahmen geplant:

- Die Kosten des Emissionshandels sollen

im Rahmen der anstehenden Reform ab

2018 kompensiert werden.

- Die Energiebesteuerung des Schienengüterverkehrs

soll vor allem beim Fahrstrom,

aber auch beim Traktionsdiesel den

Steuersätzen in den europäischen Nachbarländern

zumindest angeglichen und

abgesenkt werden (die Energiesteuerbelastung

für Fahrstrom beträgt in Deutschland

zurzeit überdurchschnittliche 11,40

Euro pro Megawattstunde).

- Die EEG-Umlage für den Schienenverkehr

soll möglichst auf das Niveau von vor 2014

zurückgeführt werden.

9. Vergleichbare Standards der Arbeitsund

Sozialvorschriften und Sicherheitsauflagen

bei allen Verkehrsträgern

gewährleisten

In Europa bestehen leider erhebliche Unterschiede

bei Löhnen und Sozialbedingungen.

Dies wird in Kombination mit der

Liberalisierung der Transportmärkte zumindest

teilweise in unerwünschter Weise

ausgenutzt. LKW-Kolonnen, zum Beispiel

in/aus Richtung Polen, technische

Mängel an Fahrzeugen, Lenkzeitüberschreitungen

und regelmäßig schwerste

Unfälle auf den Fernstraßen zeugen von

den negativen Auswirkungen dieser Entwicklung.

Auch das Umgehen des Mindestlohngesetzes

gehört dabei zum zweifelhaften,

aber festen Bestandteil des Geschäftsmodells

im Straßengüterverkehr. So wurden

zum Beispiel im September 2017 bei einer

entsprechenden Kontrolle durch den

Zoll in Frankfurt (Oder) bei jedem zehnten

Lastwagenfahrer Verstöße gegen

die Mindestlohnbezahlung festgestellt.

Dabei beträgt der Mindestlohn gerade

einmal 8,84 Euro je Stunde. Derartige

missbräuchliche Praktiken sind nicht akzeptabel!

Daher sind effektive Kontrollen bezüglich

der Tarif-, Arbeits- und Sozialvorschriften,

verbunden mit einer wirksamen Ahndung

bei festgestellten Verstößen, Grundlage

für faire Wettbewerbsbedingungen. Hierfür

sind auch auf EU-Ebene entsprechende

gesetzliche Regelungen erforderlich: Das

Tätigwerden von Briefkastenfirmen und

andere missbräuchliche Praktiken zum Unterlaufen

der Arbeits-, Sozial- und Sicherheitsvorschriften

muss auf EU-Ebene unterbunden

werden.

10. Aus- und Weiterbildung forcieren

Transportverlagerungen von der Straße auf

die Schiene sind nur möglich, wenn den

Bahnunternehmen ausreichend Fachkräfte

zur Verfügung stehen. Bereits derzeit besteht

erheblicher Nachholbedarf bzw. Personalmangel

u. a. bei Triebfahrzeugführern.

Ein weiteres großes Problem ist mittlerweile,

dass in den Ausbildungsordnungen

für Speditionskaufleute die fachliche Ausbildung

für den Verkehrsträger Schiene

nicht obligatorisch vorgesehen ist, sondern

lediglich optional. Dies bedeutet in der Praxis

letztlich eine Fokussierung auf den Straßengüterverkehr.

Folgerichtig wurde daher

im Masterplan das Ziel eingebracht, dass

Ausbildungsinhalte zum Verkehrsträger

Schiene verpflichtend in die Ausbildungsordnung

und in den Rahmenlehrplan für

Speditionskaufleute aufgenommen werden.

Diese Maßnahme soll kurzfristig umgesetzt

werden.

Fazit: Entscheidend ist die Umsetzung

der Maßnahmen

Mit dem Masterplan Schienengüterverkehr

wurde ein erster Schritt getan, um die Situation

des Schienengüterverkehrs zu verbessern.

Angesichts zum Teil jahrzehntelang

bekannter Probleme ist es jedoch unverständlich,

dass der Masterplan erst am Ende

der Legislaturperiode 2013 bis 2017 fertiggestellt

wurde. Damit wurde nochmals deutlich,

dass der bisherige Verkehrsminister

Alexander Dobrindt seine Amtszeit hauptsächlich

dafür genutzt hat, einseitig die Interessen

der Automobil-Lobby umzusetzen.

Sein dreistes Manöver bezüglich der umstrittenen

Zulassung von Lang-LKW zum

Jahreswechsel 2016/2017 sei an dieser Stelle

beispielhaft genannt. Der straßenlastige

Bundesverkehrswegeplan ist ein weiteres

unrühmliches Beispiel.

Es ist nun Aufgabe der neuen Bundesregierung,

die vielen Einzelmaßnahmen auch

aktiv und vor allen Dingen zügig umzusetzen

und zu konkretisieren. Ob die heute

unbefriedigende Situation für den Schienengüterverkehr

sich in naher Zukunft tatsächlich

wesentlich verbessert, muss sich

leider erst noch zeigen!

|

| Mit dem Masterplan wurde nur ein erster Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs getan. Es ist Aufgabe der neuen Bundesregierung, die Einzelmaßnahmen nun zügig umzusetzen! Foto: Sebastian Kliems |

|

Der DBV erarbeitet derzeit Vorschläge,

wie der „Master“-Plan konkreter und praxistauglicher

gestaltet werden sollte. Insbesondere

muss dem Ziel einer tatsächlichen

nachhaltigen Verkehrsverlagerung

hin zur Schiene wesentlich stärker Rechnung

getragen werden – das vorliegende

Papier kann hier noch nicht überzeugen.

Auch spielen Verkehrsvermeidungsansätze

leider überhaupt keine Rolle!

Deutscher Bahnkunden-Verband (DBV) und

IGEB Fernverkehr

|