|

|

| U-Bahn-Baureihe F74 (hier F76) – auch heute noch im Einsatz. Foto: Marc Heller |

|

| Inzwischen auch dort nicht mehr vorhanden sind allerdings die Sitzbänke und die Schilder auf dem Bahnsteig, hier aufgenommen im Jahr 1993. Foto: Jan Gympel |

|

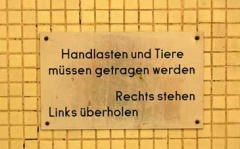

| Rolltreppen waren 1961 noch eine Seltenheit, daher informierten Schilder darüber, wie man sich dort verhalten sollte (gesehen im Sommer 2009 auf dem U-Bahnhof Kurfürstendamm, inzwischen nicht mehr vorhanden). Foto: Jan Gympel |

|

| Im U-Bahnhof Kurfürstendamm finden sich einige der letzten noch erhaltenen Vitrinen der damit einst reich ausgestatteten U 9. Foto: Jan Gympel |

|

| Faltblatt zur Eröffnung der Linie G – heute U 9 – vom 2. September 1961 (oben und rechts). „Vom Wedding zum Zoo in 10 Minuten“ BVG |

|

| Von allen 1961 fertiggestellten Stationen ist der U-Bahnhof Birkenstraße mit Abstand am besten erhalten geblieben. Hier steht sogar noch eine große Vitrine auf dem Bahnsteig. Foto: Jan Gympel |

|

| Was man sich in Berlin unter Denkmalpflege vorstellt: Ein im Sommer 2009 noch nicht „sanierter“– das heißt völlig abgerissener und neu gebauter – Zugang zum U-Bahnhof Kurfürstendamm, weitgehend im Ursprungszustand erhalten… Foto: Jan Gympel |

|

| …und ein erneuerter. Kurfürstendamm gehört übrigens zu den beiden einzigen Stationen der U 9, die unter Denkmalschutz stehen. Foto: Jan Gympel |

|

| Die ursprünglich weiß gefliesten Wände der Station Amrumer Straße sind heute dunkelblau getüncht und teilweise mit Glasplatten verkleidet. Während die Wände dunkler wurden, erhielt der einst asphaltierte Bahnsteig einen hellen Belag. Blick auf das südliche Ende der Bahnsteighalle, über den einst ein Tunnel für die früher geplante Stadtautobahn Westtangente geführt werden sollte. Foto: Jan Gympel |

|

| Nach Ansicht der BVG hat die – zuvor weiß und dunkelblau geflieste – Station Bundesplatz durch die vor einigen Jahren erfolgte Neugestaltung bedeutend an Attraktivität gewonnen. Foto: Jan Gympel |

|

| Bitte recht klobig: Noch ist die Bahnsteighalle der Station Rathaus Steglitz weitgehend originalgetreu erhalten. Foto: Jan Gympel |

|

| Mit Waldemar Grzimeks Höllenhund verfügt der U-Bahnhof Rathaus Steglitz über ein Werk eines der bedeutendsten deutschen Bildhauer des 20. Jahrhunderts – eingebettet in ein Ambiente in den Siebziger-Jahre-Modefarben dunkelbraun und orangegelb sowie mit „spacigen“ Verkleidungen in „silber-metallic“. Foto: Jan Gympel |

|

| Sichtbeton mit Verschalungsspuren, teils aus Kunststoff gefertigte Elemente in den drei Grundfarben – Schloßstraße ist wohl jener Berliner U-Bahnhof, der am radikalsten den bizarren Geschmack der 1970er widerspiegelt. Nachdem schon die blauen Plastikverkleidungen der Stützen entfernt und diese angemalt worden sind, möchte die BVG die Station in nächster Zeit noch stärker umgestalten. Foto: Jan Gympel |

|

| Die untere Bahnsteighalle soll sogar möglichst ganz aufgegeben werden. Foto: Jan Gympel |

|

Im Spätsommer jährte sie sich zum fünfzigsten Mal: Die Eröffnung des ersten Streckenabschnitts

der Berliner U 9 zwischen Leopoldplatz und Spichernstraße. Anfangs

in vieler Hinsicht die modernste Linie im Berliner Netz findet sich heute nur noch wenig

vom verblichenen Glanz des einstigen Vorzeigeobjekts und Frontstadtprojekts.

Als ich ein kleiner Junge

war, in den Siebzigern, war

eine U-Bahn-Fahrt aus dem

heimatlichen Kreuzberg

nach Steglitz immer etwas

Besonderes. Stieg man am

Zoo zur U 9 um, genügte

ja schon ein Blick ins Gleisbett:

Da lag kein Schotter,

dafür steckten so komische

Platten zwischen den

Schwellen.

Dann die Züge: Ab Mitte

der siebziger Jahre verkehrten

im West-Berliner Netz

nur noch Wagen des Typs

D beim Groß- und des diesem

nachgestalteten Typs A

3 beim Kleinprofil. So wirkte

es, als verfüge die West-

Berliner U-Bahn quasi nur

über einen Wagentyp. Die

einzige Ausnahme bildete

die U 9: Hier fuhren die seit

1974 in Dienst gestellten

Züge des Typs F, mit denen

rasch der gesamte Verkehr

auf der „Linie 9“ – wie sie damals noch hieß –

bewältigt wurde. Züge mit für die Berliner

U-Bahn damals ungewöhnlichen Quersitzen.

Mit einem von seitlichen Leuchtbändern

erhellten, kühl wirkenden Innenraum

in Grautönen und mit blauen Polstern (eine

Gestaltung, die offenbar zu avantgardistisch

war – bald tauchte auch in F-Wagen wieder

das vertraute rotbraune Holzimitat auf, aber

immerhin erhielten die Sitze nicht das bei

den anderen Typen übliche Dunkelgrün).

Mit Wagenlautsprechern, über die von einer

Tonbandstimme die nächste Station angesagt

wurde. Mit Türen, die auf ein Antippen

der Hebel hin aufgingen – und während der

Fahrt verriegelt waren. Was auch hieß: Das

seinerzeit gern von jungen

Leuten praktizierte Abspringen

vom ausrollenden

Zug war hier schon nicht

mehr möglich.

Allein durch die auf ihr

ausschließlich (und ausschließlich

auf ihr) eingesetzten

Fahrzeuge erschien

die U 9 in den späten Siebzigern

als die modernste

Linie im Berliner U-Bahn-

Netz. Das war sie bereits

gewesen, als sie 1961 eröffnet

worden war, am 28.

August, ohne Feierlichkeiten.

War doch die Linie G,

wie sie bis 1966 bezeichnet

wurde, gerade rechtzeitig

zum Bau der Mauer (und

dem Beginn des S-Bahn-

Boykotts) fertig geworden.

Die offizielle Einweihung

erfolgte dann wie geplant

am 2. September.

Die Teilung machte es möglich

Die U 9 ist eben nicht nur die einzige Berliner

U-Bahn-Linie, die vollständig aus nach

dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Stationen

besteht (was bis zu gewissen Verhübschungsmaßnahmen

auf dem ältesten

Streckenteil der U 7 auch augenfällig war)

– sie ist auch insofern „echt West-Berlin“, als

sie ohne die Teilung der Stadt womöglich

nie entstanden wäre. In den umfangreichen

Netzausbaukonzepten der Zwischenkriegszeit

hatte sie kaum eine Rolle gespielt; in

der 1929 veröffentlichten „Denkschrift über

das künftige Berliner Schnellbahnnetz“ von

Ernst Reuter, Johannes Bousset und Hermann

Zangemeister war sie als „zwar nicht

dringliche, wohl aber wünschenswerte Linie“

bezeichnet worden.

Die Spaltung Berlins erzeugte dann die

Dringlichkeit, welche durch den Bau der

Mauer noch bestätigt wurde. Der Transitverkehr

der West-Berliner U-Bahn-Linien durch

den Ostsektor beruhte zumindest anfänglich

praktisch auf reiner Kulanz der östlichen

Seite. Bei einer Sperrung der Strecken – wie

nach dem 17. Juni 1953 – wären nicht nur die

Nordabschnitte der heutigen U 6 und U 8

isoliert gewesen, sondern auch die bis 1971

einzige West-Berliner Großprofilwerkstatt.

Erst 1977 wurde das westliche Netz, dank der

U 9 und dank Verlängerungen der U 7 und der

U 8, von östlicher Gnade ganz unabhängig.

Allerdings hatten sich die Prioritäten auch

deshalb verändert, weil der mondäne und

etwas elitäre „Neue Westen“ rund um die

Gedächtniskirche durch die Teilung Berlins

zum Zentrum der westlichen Halbstadt aufgestiegen

war. Ihm (und dem Bahnhof Zoo

als jahrzehntelang wichtigstem Fernbahnhof

West-Berlins) fehlte eine leistungsfähige

Nord-Süd-Anbindung.

Zudem sind große Bauprojekte immer

auch eine politische Angelegenheit. Erst

recht galt dies im bedrängten West-Berlin

der Hoch-Zeit des Kalten Krieges. Während

manch einer schon „die Russen kommen“

sah, die Flucht ergriff und viele auf der „Insel

im roten Meer“ nicht zu investieren wagten,

baute die öffentliche Hand dort eine

ganz neue U-Bahn-

Linie mit zunächst

neun Stationen. In

der Bundesrepublik

gab es zu jener Zeit

nichts Vergleichbares

– in Hamburg

rang man um die

Verlängerung der

„Kell-Jung-Linie“, andernorts

schmiedete

man erst erste Pläne

für Tunnelstrecken.

In der SED-Diktatur

wiederum sollten

diese bekanntlich

nie realisiert werden.

Innerhalb von nur

sechs Jahren eine Linie

von 7,08 Kilometern

Bauwerkslänge zu errichten und dabei

drei Wasserstraßen, ein breites Bahngelände

und vier bestehende U-Bahn-Strecken zu

unterfahren, wäre auch heute eine beachtliche

Leistung. (Übrigens soll diese 189 Millionen

DM gekostet haben, nachdem man

zu Baubeginn 158,5 Millionen DM kalkuliert

hatte – heutzutage würde man eine solche

Kostensteigerung um rund ein Fünftel wohl

als minimal bezeichnen.)

Nicht von ungefähr war der erste Rammschlag

für die Linie G am 23. Juni 1955 im

Hansa-Viertel ausgeführt worden – nicht nur

vom Umfang, sondern auch von der Gestaltung

her West-Berlins Gegenentwurf zur Stalinallee.

Die Vorzeigesiedlung, Kernstück der

Internationalen Bauausstellung 1957, wurde

also auch gleich an die U-Bahn angeschlossen

– sogar, in Berlin unüblich, mit oberirdischen

Empfangsgebäuden: Die „Stadt von

morgen“ an der U-Bahn-Linie „von morgen“.

Denn der neue Tunnel führte nicht nur

zu Modernisierungen – wie man zumindest

seinerzeit meinte – im Stadtbild: Die Linie

G ersetzte einige Strecken der als „veraltet“

und „Verkehrshindernis“ verabscheuten

Straßenbahn, zwischen Leopold- und Augustenburger

Platz stellte man die Luxemburger

Straße fertig, der vom gesprengten

Zoo-Bunker gebildete Trümmerberg wurde

abgeräumt und – unter Zurückverlegung

der östlichen Baufluchtlinie – der Hardenbergplatz

angelegt, auf dem die BVG fortan

ihre schicken neuen „Autobusse“ abfahren

lassen konnte. Unter der Erde beseitigte

man mit der damals üblichen Ignoranz gegenüber

allem Historischen ohne Diskussion

die alten Stationen Leopoldplatz und

Nürnberger Platz praktisch restlos und der

U-Bahnhof Zoo erhielt ein neues Gesicht.

(Die Station Leopoldplatz wurde übrigens

zum Zwecke ihres Abrisses und Neubaus

am 31. März 1960 geschlossen und schon

am 10. Oktober desselben Jahres wiedereröffnet

– heute geht so etwas, wie man demnächst

an der Kreuzung Unter den Linden

und Friedrichstraße erleben wird, leider

nicht mehr so schnell.) Vor allem aber bedeutete

die neue Strecke selbst einen Entwicklungssprung

für die Berliner U-Bahn.

Gelbe Blitze in begehbaren Mosaiken

Es ist längst vergessen und nur noch schwer

nachvollziehbar, wie stark sich die Linie G

anfangs von den anderen abhob. Mit 23

Stück fanden sich hier mehr Rolltreppen

als auf allen anderen Strecken zusammengenommen.

Während viele Stationen noch

von Glühlampen erhellt wurden – und

zwar für heutige Verhältnisse unvorstellbar

schwach –, dominierten auf der Linie G die

modernen Leuchtstofflampen. Die Abfertigung

erfolgte – von Podesten aus, über

Lautsprecher und Lichtsignal – schneller,

Zugbegleiter gab es nicht mehr. Die gesamte

Strecke war mit magnetischen Fahrsperren

ausgerüstet worden – schon deshalb

konnten hier keine älteren Züge verkehren,

sondern nur die damals neuesten des Typs D.

Journalisten machten daraus sofort

„

D-Züge“, und die – gewollte oder irrtümliche

– Anspielung war wohl vielen Fahrgästen

nachvollziehbar: Durch den typenreinen

Betrieb konnte die einige Jahre zuvor

in Dienst gestellte Baureihe erstmals so

richtig zeigen, wieviel schneller es mit ihr

ging. Und zwar nicht nur durch die auf 70

km/h gesteigerte Höchstgeschwindigkeit,

sondern vor allem durch die gegenüber den

Vorkriegswagen verdoppelte Beschleunigung

von 1,2 m/s². Als „gelbe Blitze“ sollen

sie den Fahrgästen denn auch erschienen

sein, wie im „Tagesspiegel“ vom 29. August

1961 zu lesen war: „‚Det is ja’n Düsenjäger’ –

‚Donnerwetter, hat die einen Anzug’ – ‚Da

bleibt einem ja die Luft weg’, so lauteten die

Kommentare der meisten Fahrgäste. Wer im

Gang der modernen Großraumwagen stand,

konnte sich bei Beschleunigung und Bremsen

kaum auf den Beinen halten. Auf den

Sitzen rutschte man seinem Nachbarn beinahe

auf den Schoß.“ Die offizielle Schrift zur

Eröffnung der Linie G nennt für diese eine

Reisegeschwindigkeit von 35 km/h gegenüber

25 bis 28 km/h auf den anderen Linien.

Natürlich wurden auch diese neuen Züge

von Leuchtstofflampen erhellt. Statt einer

Innenverkleidung aus Holz boten sie Resopal

(was seinerzeit vermutlich viele schick

und modern fanden). Abdeckleisten, Türund

Fensterrahmen oder Haltestangen waren

aus eloxiertem Aluminium, das damals

auch schwer in Mode war. Ein automatisches

Schaltwerk sorgte nicht nur für große, sondern

auch geschmeidige Beschleunigung,

alle Türen schlossen „selbsttätig“, was bei

den älteren Wagen auch keine Selbstverständlichkeit

war.

Und dann die Architektur! Seit langem

herrscht ja der allgemeine Glaube vor, damals

wären ohne große Überlegung bunte

Fliesen an die Wände geklatscht worden.

Noch bevor der architektonische Zeitgeist

in den Achtzigern vollends in Richtung

Nostalgie, Schnörkelseligkeit und Spielereien

abdrehte, arbeitete der Architekt Rainer

Gerhard Rümmler an der Verbreitung dieses

Irrtums. So dürfte der damalige Leiter

der Abteilung „Hochbau-Bauentwurf“ bei

der Senatsbauverwaltung und langjährige

Architekt Berliner U-Bahnhöfe bereits

geschrieben haben, was man 1976 in dem

offiziellen Heftchen zur Eröffnung des

Abschnitts Leopoldplatz—Osloer Straße

über die ältesten Stationen der U 9 lesen

konnte: „Ein großer Nachholbedarf an Verkehrsbauten

einerseits und die Knappheit

der Mittel andererseits waren bestimmend.

So wurden die Bahnhöfe recht einfach und

zweckmäßig, im wesentlichen nach einem

einheitlichen Stil (unterschieden hauptsächlich

nur in der Farbgebung der keramischen

Wandverkleidung) ausgebaut. Sie

mögen aus heutiger Sicht vielleicht etwas

zu nüchtern oder gar unattraktiv wirken,

sind jedoch Zeugen aus der Zeit der ersten

großen Aufbauperiode.“

Die Broschüre zur Eröffnung der Linie

G von 1961 erläutert hingegen, wie viele

Gedanken sich – wohl insbesondere von

Rümmlers Vorgänger Bruno Grimmek – bei

der Stationsgestaltung gemacht worden

waren: „Bei der Auswahl aller Baustoffe auf

den Bahnhöfen wurden helle Farbtöne bevorzugt,

ohne daß dabei deren Zweckmäßigkeit

im Hinblick auf den späteren Reinigungsaufwand

außer acht geblieben ist. (…)

Für die Verkleidung der Tunnelwände in den

Bahnsteighallen wurden in verschiedenen

hellen Pastelltönen Keramik-Spaltplatten

gewählt, deren Oberfläche keine scharfen

Lichtreflexe entstehen läßt. (…) Die Bahnsteigplatten

sowie die Böden der Vorräume

und Zugänge wurden teils mit Gußasphalt,

teils mit aufhellenden Asphalt-Terrazzo-

Platten belegt.“

Auch hinsichtlich der Beleuchtung gab

es ein Konzept: „Für die ständig oder häufig

benutzten Beleuchtungseinrichtungen

auf den Bahnhöfen wurden überwiegend

Leuchtstoffröhren vorgesehen. Bei der

Ausleuchtung der Bahnsteige und Betriebsräume

wurde großer Wert auf eine richtige

Farbwiedergabe und auf eine ausreichende

Behaglichkeitswirkung gelegt. Mit Ausnahme

der Leuchten, die sich von der allgemeinen

Beleuchtung abheben sollen (z. B.

in den Fahrtrichtungsanzeigern), wurden

deshalb Zweischicht-Leuchtstofflampen in

der Warmtonausführung gewählt. Für die

Verteilung der Leuchten in den Bahnsteighallen

war eine hinreichende Beleuchtung

der Bahnsteigkanten wichtig. Dabei wurde

auf eine ausreichende mittlere Helligkeit

von etwa 60 Lux in Fußbodenhöhe und eine

große Gleichmäßigkeit des Lichteinfalls

auch bei Schattenwurf durch ein- und aussteigende

Fahrgäste geachtet.“

Die Zeitgenossen hatten denn auch keineswegs

den Eindruck, auf der neuen Linie

notgedrungen einfach und zweckmäßig

gestaltete, „nüchtern“ und fast ärmlich aussehende

Stationen vorzufinden. Ganz im

Gegenteil schienen Grimmek und seine Mitarbeiter

mit den hellen Fliesen, den Bruchsteinen,

dem funkelndem Glasmosaik oder

den elegant geschwungenen Decken den

Zeitgeschmack getroffen zu haben.

So begeisterte sich, um nur ein Beispiel zu

nennen, die „Frankfurter Allgemeine“ vom

29. August 1961: „Die neue U-Bahnstrecke

hat neun Stationen, von denen der Bausenator

in seinem Prospekt sagt, man habe

ihnen eine ‚erfreuliche Atmosphäre’ geben

wollen. Das ist das Understatement

schlechthin, denn diese Bahnhöfe sind

Paletten-Paläste, es sind begehbare Mosaike,

und jeder von ihnen bekennt auf andere

Weise Farbe. Wer ist der Schönste: Ist es die

Haltestelle Kurfürstendamm mit den hellen

grünen Kacheln, die wie Frühlingserwachen

wirken, die einen Ausflug ins Grüne ersetzen

und ganz natürlich kontrastieren mit dem

sandfarbenen Mosaik der Mittelsäulen? (…)

Aber ist nicht der Bahnhof Zoo mit dem

lebhaften Gelb der Kacheln, mit der spezifischen

Lebendigkeit eines Knotenpunktes

(…), der erregendste aller Haltepunkte? Wer

aber wollte die Station Birkenstraße verachten,

wo der Architekt offenbar vom Namen

inspiriert worden ist und ein lindes Grün für

die Wände genommen hat? (…) Es ist eine

farbenfrohe Untergrundbahn, der man am

Montagmorgen die Strecke freigegeben hat,

keine triste Kellergeschichte.“

Von nun an ging’s bergab

Im Süden endete die neue Linie nicht mit

einer Kehranlage. Es gab nur einen doppelten

Gleiswechsel nördlich der Station

Spichernstraße. Abgesehen vom nördlichen

Endpunkt Leopoldplatz hatte man

eine Kehr- und Aufstellanlage nur am Zoo

angelegt, und zwar nördlich der Bahnsteighalle

– offenbar erwartete man auf dem

nördlichen Abschnitt der Linie G ein geringeres

Fahrgastaufkommen als auf dem südlichen.

Mit dessen Verlängerung, zunächst

bis Walther-Schreiber-Platz, wurde denn

auch schon 1962 begonnen, wobei für die

Durchquerung des Volksparks Wilmersdorf

erstmals bei der Berliner U-Bahn die Senkkastenbauweise

zur Anwendung kam. Die

Eröffnung dieser Strecke am 29. Januar 1971,

zusammen mit dem U 7-Abschnitt Möckernbrücke—

Fehrbelliner Platz, den die U 9 am

Bahnhof Berliner Straße kreuzt, markierte

den Höhepunkt des Nachkriegsbaubooms

bei Berlins U-Bahn: Auf einen Schlag gingen

Bauwerke von 8,7 Kilometer Länge mit elf

Stationen in Betrieb. Es sollte bis heute die

größte Netzerweiterung seit 1930 bleiben.

Die U 9 erfuhr noch zwei Verlängerungen:

Am 30. September 1974 im Süden

bis Rathaus Steglitz, am 30. April 1976

im Norden um ebenfalls zwei Stationen

bis Osloer Straße. Dann war, nach fast 21

Jahren, in denen man achtzehn Bahnhöfe

auf 13,4 Kilometern geschaffen hatte, ihr

Ausbau faktisch beendet. Auch technisch

war es noch einmal vorangegangen: An

der Berliner Straße war für die U 9 das erste

Linienstellwerk bei der Berliner U-Bahn

entstanden. Ab 1976 wurde der Betrieb mit

dem Linienzugbeeinflussungssystem „LZB

501“, das seit 1967 auf einem Abschnitt

erprobt worden war, auf die gesamte U 9

ausgedehnt. Von der Allgemeinheit wenig

beachtet, fand dort bis 1993 ein automatischer

Zugbetrieb statt. Um 1976 verbannte

man auch die einstmals so spektakulären

Wagen des Typs D von der U 9.

Allerdings trifft man dort die damals neuen,

so ungewohnten Fahrzeuge des Typs

F noch heute an – inzwischen sind sie die

ältesten noch im regulären Einsatz befindlichen

Großprofilwagen. Und es dauerte lange,

bis die in den Neunzigern entwickelten

Züge des Typs H, deren sechs Wagen einen

einheitlichen Fahrgastraum bilden, auch auf

der U 9 auftauchten. Die einstige Vorzeigelinie

hatte ihren Status verloren.

Schon lange zuvor war hier deutlich geworden,

wie sich die Planer im typischen

Modernitätsrausch der Nachkriegszeit ganz

typisch verrannt hatten. Früh traf es die Experimente

mit dem Oberbau, die auf der U 7

in Britz und der U 6 in Tempelhof in den so

fortschrittsgläubigen Sixties fortgeführt worden

waren. In der Broschüre zur Eröffnung

1961 hatte es noch geheißen: „Konstruktiv

gesehen ermöglicht der schotterlose Oberbau

mit seiner geringeren Bauhöhe gegenüber

dem Schotteroberbau eine Anhebung

der Tunnelsohle und damit verbunden eine

bemerkenswerte Massenminderung. Als betriebliche

Vorteile sind die ruhige Zugfahrt,

die geringe Staubentwicklung und die einfache

Unterhaltung zu nennen.“ In der Schrift

zur Eröffnung von 1971 las man hingegen:

„Im Berliner U-Bahnbau sind bereits mehrere

Oberbauarten untersucht worden. Aufgrund

der gewonnenen Erfahrungen sind die Neubaustrecken

wieder durchgehend mit dem

erprobten Rippenplattenoberbau mit endlos

verschweißten Vignolschienen der Form S 41

auf Holzschwellen in Schotterbettung ausgerüstet

worden.“

Inzwischen ist auch der schotterlose

Oberbau von 1961 verschwunden.

Ferner steckt die U 9 voller Fehlplanungen.

In den damaligen Publikationen der

Senatsbauverwaltung wurde immer wieder

darauf hingewiesen, U-Bahn- und Stadtautobahnbau

gingen Hand in Hand. Und

wo keine Autobahn möglich war, wollte

man den Verkehr wenigstens durch Kreuzungsfreiheit

beschleunigen (die Zugänge

zu den U-Bahnhöfen sollten ausdrücklich

auch zur Unterquerung der Hauptverkehrsstraße

dienen, damit keine Fußgänger den

Autostrom stören): „Der großen Bedeutung

der Bundesallee als Hauptverbindungsstraße

des Zoogebietes mit Wilmersdorf und

Steglitz wird insoweit Rechnung getragen,

als der Kraftfahrzeugverkehr zwischen der

Spichernstraße und dem Friedrich-Wilhelm-

Platz in Zukunft kreuzungsfrei geführt wird“,

heißt es in der Broschüre zur Eröffnung 1971.

So liegt die Station Güntzelstraße so auffällig

tief, weil im Zuge ihres Namensgebers ein

Autotunnel geplant war, wie auch am deshalb

niedrigeren Südende der Bahnsteighalle

Amrumer Straße. Immerhin wurde das Teilstück

nicht gleich mit der U-Bahn errichtet

– wie südlich der Station Spichernstraße. Oder

wie die Autotunnel am Bundesplatz und an

der Berliner Straße. Letzterer ist bis heute insofern

ein Ärgernis, als die beiden Perrons

einer der am meisten frequentierten Umsteigestationen

der Berliner U-Bahn seinetwegen

nur durch schmale Treppen miteinander

verbunden werden konnten. Was zeigt, was

bei den Verkehrsplanern Vorrang hatte.

Schließlich die riesige Fehlinvestition in

der Steglitzer Schloßstraße, wo bequemes

Umsteigen ermöglicht werden sollte, indem

man die U 9 mit der U 10 ver- und wieder

entflocht – einer Linie, die nicht gebaut wurde.

Bei so viel Aufwand für ein Morgen, das

niemals kam, fällt kaum ins Gewicht, wie sich

der Busbahnhof im Steglitzer Kreisel entwickelte:

Er „erlaubt ein attraktives Umsteigen

Bus/U-Bahn für etwa 8000 Fahrgäste stündlich,

wie es im Berliner Verkehrsnetz in dieser

Form erstmals möglich sein wird“, hieß

es stolz im Faltblatt zur Streckeneröffnung

1974. Trafen sich hier einst alle am Rathaus

Steglitz verkehrenden Buslinien, beherbergt

die Anlage, mittlerweile auf etwa die Hälfte

ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft

und einer wichtigen Zufahrt beraubt, heute

nur noch einige relativ unbedeutende Haltestellen.

Und dann die Architektur! Auch von den

Stationen Rümmlers sind schon – wie auf

anderen Linien – diverse umgestaltet worden.

Wobei etwa die „curryfarbenen“ Fliesen

– in ihrem Graubraun auch geputzt

schmuddelig wirkend –, welche am Friedrich-

Wilhelm-Platz noch zu bewundern,

aber an der Berliner Straße verschwunden

sind, würdige Nachfolger gefunden haben

in den trübsinnigen, stumpfen Platten, die

die Station Bundesplatz seit deren Neuauskleidung

zieren. Und während die BVG

seit einigen Jahren ein Faible für blecherne

Verkleidungen zeigt, beseitigt sie mit

der ihr eigenen Konsequenz jene silbern

schimmernden Aluminiumummantelungen,

die gerade Nachgeborene gern

„spacig“ und damit schick finden: Osloer

Straße – wo außer den Hintergleisflächen

kaum etwas von der ursprünglichen Gestaltung

geblieben ist – und Nauener Platz

sind sie völlig verschwunden, am Rathaus

Steglitz teilweise.

Was Denkmalschutz eigentlich soll

Die Liste der Verluste und Veränderungen ist

lang und wird stetig länger, kaum bemerkt

weicht vor allem individuell, für den jeweiligen

Raum Gestaltetes zugunsten von Einheitsware.

Ist alles weg, was als belangloses

Detail abgetan wurde, bleiben bestenfalls

die Wand-, Stützen- und Deckenverkleidungen

übrig. Natürlich gibt es auf allen

Stationen der U 9 kaum noch originale (oder

wenigstens originalgetreu nachgebaute)

Bänke, Abfallbehälter, Stationsschilder, Reklame-

und Informationstafeln, Handläufe,

Zugzielanzeiger, Uhren, Transparentleuchtkästen,

Leuchten, Rolltreppen, Fahrkartenschalter,

Kioske oder Vitrinen. Dabei waren

etwa letztere einst so zahlreich auf der

Linie

G: Die dank des „Wirtschaftswunders“

entstandene Warenmenge und -vielfalt sollte

auch in der U-Bahn präsentiert werden.

Ein großer Schaukasten steht noch auf dem

Perron der Haltestelle Birkenstraße. Generell

handelt es sich bei ihr, wohl ihrer geringen

Bedeutung wegen, um eine der am besten

erhaltenen unter jenen Stationen, die 1961

in Betrieb gingen. Hier kann man auch noch

sehen: Die Werbeplakate hinter den Gleisen

wurden einst nicht einfach auf die Wände

geklatscht, sondern prangten auf metallgerahmten

Tafeln.

Die andere wenigstens halbwegs erhaltene

Station ist Hansaplatz – bereits zur „Interbau“

1957 fertiggestellt und stolz vorgeführt.

Weshalb sie etwas anders aussieht als ihre

„Geschwister“. Als sich diese noch weitgehend

glichen, konnte das auch jeder erkennen und

fragen, weshalb es so ist – was die Frage beantwortet,

was Denkmalschutz eigentlich soll.

Doch halt, nicht nur mit den Rümmlerschen,

1971 bis 1976 eröffneten Stationen

kann die BVG ja machen, was sie

will – U-Bahnhöfe, die jünger als fünfzig

Jahre sind, stehen in Berlin grundsätzlich

nicht unter Schutz. Auch von den ältesten

Stationen der U 9 wurden nur Hansaplatz

und Kurfürstendamm in die Denkmalliste

aufgenommen – Birkenstraße nicht. Dafür

Kurfürstendamm, obwohl dort nach inzwischen

fast vollendeter „Sanierung“ wohl

nicht mehr eine einzige originale Fliese

zu finden ist und viele Details verändert

wurden. Nicht nur, überall Natursteinböden

einzubauen, ist der BVG offenbar von

niemandem auszureden (zum „Ausgleich“

für die helleren Böden werden dann die

Wände dunkler gemacht, wie in der einst

weiß ausgekleideten Bahnsteighalle Amrumer

Straße). Die, auch noch pseudo-historische,

Umgestaltung der Zugänge zur

Station Kurfürstendamm wirft die Frage

auf, was Denkmalschutz bei der Berliner

U-Bahn eigentlich soll.

Vom Glanz und auch dem Zukunftsglauben,

welchen deren jüngste Linie einst

ausstrahlte, ist kaum noch etwas zu sehen.

Ginge es nach Plänen der BVG, würde sogar

die Fehlinvestition unter der Schloßstraße

unsichtbar werden: Indem man, wohl

wieder mit nennenswertem Aufwand, die

nutzlos gewordene Verschlingung auflöst,

alle Züge der U 9 in die obere Bahnsteighalle

führt und die untere aufgibt. Womit

nebenher, die seit langem geplante Verlängerung

der U 9 nach Lankwitz verbaut

würde. Dabei ist dies eine der letzten noch

sinnvollen Erweiterungsmöglichkeiten des

Berliner U-Bahn-Netzes. Doch obwohl sich

der Bau der U 9 – betrachtet man ihre Auslastung

– als richtig erwiesen hat: Über die

Strecke nach Lankwitz redet seit langem

niemand mehr.

Vielleicht ist diese Linie zu sehr ein Kind

des heute gern geschmähten West-Berlin. Jan Gympel

|