|

|

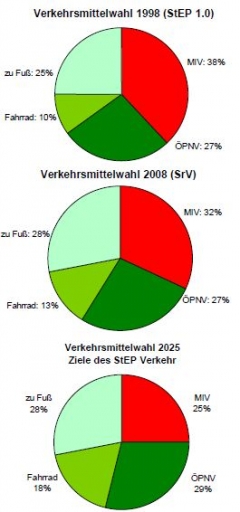

| Entwicklung der Verkehrsmittelwahl in Berlin 1998, 2008 und Prognose 2025. Quelle: SenStadt, StEP Verkehr 2.0 |

|

| Der Bau der Straßenbahnverlängerung vom Alexanderplatz zum Kulturforum ist Bestandteil der Maßnahmen im jetzt fortgeschriebenen Stadtentwicklungsplan Verkehr. Umso unverständlicher ist, dass der Senat auf der künftigen Straßenbahntrasse in der Potsdamer Straße 2010 den sogenannten Boulevard der Stars für 1,6 Mio Euro gebaut hat. Foto: Marc Heller |

|

| Der Autoverkehr nimmt ab, aber am Autobahnbau von Neukölln nach Lichtenberg (16. und 17. Bauabschnitt) will der Berliner Senat dennoch festhalten. Abb.: SenStadt Berlin |

|

„Als Kursbuch der Berliner Verkehrspolitik“

betrachtet der Berliner Senat den Stadtentwicklungsplan

(StEP) Verkehr, in dem nicht

nur der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

geregelt wird, sondern auch die verkehrspolitischen

Ziele definiert werden. Der jetzt

beschlossene „StEP Verkehr 2.0“ ist die Fortschreibung

des 2003 aufgestellten „StEP

Verkehr – mobil 2010“.

Viele der im fortgeschriebenen StEP benannten

Ziele, Strategien und Maßnahmen

sind durchaus positiv zu bewerten, denn

sie berücksichtigen zumindest teilweise

den auch im Verkehrsbereich festzustellenden

gesellschaftlichen Wertewandel hin zu

einem umwelt- und stadtverträglicheren

Verkehr.

Anzuerkennen ist der in der Verkehrspolitik

bisher eher unübliche (siehe „Stuttgart

21“) Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess

zum StEP Verkehr durch einen wissenschaftlichen

Beirat und einen durch Vertreter der

Fachöffentlichkeit besetzten Runden Tisch,

zu dem auch der Berliner Fahrgastverband

IGEB geladen war.

Die Positionen am Runden Tisch waren

entsprechend den unterschiedlichen Interessenlagen

der Vertreter naturgemäß

sehr breit gefächert. So werteten manche

Interessenvertreter die Ausdehnung der

Parkraumbewirtschaftung als Folterinstrument

für Autofahrer und die Ausweitung

von Tempo-30-Zonen als ernste Bedrohung

für den Wirtschaftsstandort Berlin. Andere

Verbände kritisierten demgegenüber die

im StEP Verkehr fehlende eindeutige Prioritätensetzung

zugunsten von Maßnahmen,

die die Verkehrsarten des Umweltverbundes

unterstützen, insbesondere weil diese

bei knappen Finanzen erfahrungsgemäß als

erste gestrichen werden.

Das Ende des (Auto-)Verkehrswachstums

Sehr unterschiedlich war auch die Bewertung

der Verkehrsprognose für das Jahr

2025, die für viele der auf Wachstum gepolten

(Auto-)Verkehrsexperten offenbar

kaum begreiflich ist. Das Ergebnis der Gesamtverkehrsprognose

für die Länder Berlin

und Brandenburg ist so nachvollziehbar

wie eindeutig: Der Straßenverkehr wird

zukünftig in Berlin und Brandenburg nicht

mehr wachsen, sondern – teilräumlich differenziert

– zum Teil erheblich zurückgehen.

Dafür gibt es mehrere Gründe:

- die zu erwartenden Preissteigerungen

beim Autoverkehr durch die Energieverknappung

und -verteuerung,

- die gravierenden Auswirkungen des demografischen

Wandels der Bevölkerung,

denn die nicht mehr im Erwerbsleben

stehenden Bewohner legen am Tag deutlich

weniger Wege zurück als jüngere in

Ausbildung oder im Berufsleben stehende,

so dass aufgrund einer prognostizierten

Zunahme des Anteils der über 65-jährigen

an der Gesamtbevölkerung in Berlin bis

2025 um 24 Prozent die Zahl der Wege

deutlich zurückgehen wird,

- kommt auch noch ein Mentalitätswandel

hinzu, denn nicht nur umweltbewusste

Berliner lassen das Auto stehen. Vor allem

unter den Jugendlichen ist ein deutlicher

Mentalitätswandel festzustellen: Längst

ist es nicht mehr für alle Jugendlichen das

höchste Ziel, mit 18 Jahren den Führerschein

oder gar ein eigenes Auto zu besitzen.

Die neuesten Smartphones oder IPads

stehen bei städtischen Jugendlichen

inzwischen viel höher im Kurs als das frühere

Statussymbol Auto.

Mehr Rad- statt Autofahrten

Die ersten Auswirkungen sind schon erkennbar:

Berlinweit ist der Anteil des Radverkehrs

am Gesamtverkehrsaufkommen

in den letzten 10 Jahren von 10 auf 13 Prozent

deutlich gestiegen und erreicht in den

Innenstadtbezirken zum Teil über 20 Prozent.

Zumindest in der Innenstadt ist der

Autoverkehr auf einigen Straßen in den

letzten Jahren messbar zurückgegangen,

in einzelnen Innenstadtbezirken liegt der

Anteil des motorisierten Individualverkehrs

bei nur noch 17 bis 20 Prozent. Auf die Gesamtstadt

bezogen ist der Anteil des Autoverkehrs

am Gesamtverkehr im letzten

Jahrzehnt von 38 auf 32 Prozent gesunken.

Der Anteil des ÖPNV blieb mit 27 Prozent

nahezu konstant.

Bis zum Jahr 2025 wird sich nach den Senatsprognosen

der Anteil der Autofahrten

sogar auf nur noch 25 Prozent verringern,

während öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußverkehr

einen Anteil von 75 Prozent erreichen.

Vor allem der Anteil des Radverkehrs

wird sich weiter deutlich auf 18 Prozent erhöhen,

der Anteil des öffentlichen Verkehrs

wird moderat auf 29 Prozent steigen und der

Anteil des Fußverkehrs wird in etwa auf dem

jetzigen Niveau verbleiben.

So weit, so schlüssig. Vor dem Hintergrund

dieser Prognosen, die auch vom wissenschaftlichen

Beirat in ihren Grundaussagen

mitgetragen wurden, überraschen

dann umso mehr die zahlreichen im StEP

Verkehr vorgesehenen Straßenausbauten:

Tangentiale Verbindung Nord und Ost,

Nordumfahrung für Köpenick oder Südostverbindung,

Verbindungsstraße zwischen

Alt-Karow und B2, Verkehrslösung Heinersdorf

oder Verlängerung Granitzstraße,

Ortsumfahrung Ahrensfelde und Ausbau

der Landsberger Chaussee, Ausbau des inneren

Ringes und vor allem natürlich die

A 100 – übrigens bis zur Frankfurter Allee.

Auch der fortgeschriebene StEP Verkehr

enthält ein ganzes Bündel von Straßenneubauten.

Insbesondere im Zusammenhang

mit dem Weiterbau des Autobahnringes

A 100 scheinen alle oben genannten

Verkehrsprognosen außer Kraft gesetzt.

Überall in der Stadt wird der Autoverkehr

deutlich zurückgehen – nur im Umfeld der

A 100 wurden im Rahmen einer vertiefenden

Untersuchung gravierende Zunahmen

des Verkehrs prognostiziert – ein Schelm

wer Arges dabei denkt.

Auf dem geduldigen Papier:

Viel Straßenbahn

Dennoch kann man dem StEP Verkehr keine

einseitige Autolastigkeit vorwerfen. Die

vorgesehen Maßnahmen und Strategien

zur Förderung des Fuß-, Rad- und öffentlichen

Verkehrs kann man nur ausdrücklich

befürworten, und viele Infrastrukturmaßnahmen

betreffen auch die Verbesserung

des öffentlichen Verkehrs. Wie schon im

Vorgänger-StEP sind wieder eine Vielzahl

von positiven Zielen für den öffentlichen

Verkehr (z. B. Beschleunigung, Anschlusssicherung,

Qualitätssteigerung) und eben Infrastrukturmaßnahmen

benannt. Zahlreiche

Neubauten für Regionalbahnhöfe gehören

ebenso dazu wie weitere S-Bahn-Strecken

(S 21 und Spandau—Hackbuschstraße)

und -Bahnhofsneubauten. Und während

im Vorgänger-StEP noch die Aufgabe von

einzelnen Straßenbahnstrecken vorgesehen

war, z. B. die Aufgabe des inzwischen

zum Metroliniennetz gehörenden Astes

nach Niederschönhausen, so sieht der jetzt

beschlossene StEP Verkehr keine Streckenstilllegungen

bei der Straßenbahn mehr vor.

Ganz im Gegenteil: Nicht weniger als sieben

Straßenbahnverlängerungen sind geplant,

und weitere sieben Straßenbahnstrecken

sind als Infrastruktur-Langfristvorhaben

eingestuft.

Nur Papier ist eben geduldig. So zeigte

eine im StEP Verkehr erfolgte Abschätzung

der für den Verkehrsbereich zur

Verfügung stehenden Finanzmittel, dass

diese nicht mal für den Betrieb des ÖPNV

und für den Unterhalt des bestehenden

Straßennetzes reichen werden, für das

schon heute ein milliardenschwerer Instandhaltungsrückstau

konstatiert wird.

Hinzu kommt, dass die Rahmenbedingungen

für die Finanzierung des öffentlichen

Verkehrs durch den Bund sich in den

nächsten Jahren eher verschlechtern als

verbessern werden, u. a. durch das Auslaufen

des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-

bzw. Entflechtungsgesetzes und

die bevorstehende Überprüfung der Regionalisierungsmittel.

So ist zu befürchten, dass für den öffentlichen

Verkehr im laufenden Jahrzehnt

nur die aus dem Bundesetat finanzierten

Großprojekte wie die U-Bahn-Linie 5 und

die S 21-Nord realisiert werden. Über die

bereits im Bau befindlichen Straßenbahnstrecken

in Adlershof und zum Hauptbahnhof

hinaus wird wohl in den nächsten 10

Jahren, allen Lippenbekenntnissen zum

Trotz, keine Straßenbahnstrecke finanzierbar

sein – es sei denn, die einbehaltenen

S-Bahn-Millionen werden endlich zum

Straßenbahnausbau eingesetzt, wie es die

IGEB seit langem fordert. Auch die vielen

kleinen, unter Nutzen-Kosten-Gesichtspunkten

im Vergleich zu U 5 oder S 21 sehr

viel sinnvolleren Projekte zum Ausbau des

öffentlichen Verkehrs werden wie bisher

auf der Strecke bleiben – obwohl sie alle im

StEP Verkehr 2.0 enthalten sind und eines

Tages sicherlich auch im StEP Verkehr 3.0

enthalten sein werden. Berliner Fahrgastverband IGEB

|