|

Stadtbahnen sind überwiegend vom Individualverkehr getrennt (auf einenem

Bahnkörper, in Tunnel- oder Hochlage)

geführte Schienenbahnen, die sich

durch einen besseren Ausbaustandard

und ein modernes Erscheinungsbild

vom betagten Image der klassischen

Straßenbahn abheben. Sie stellen also

eine Weiterentwicklung des alten Oberflächenverkehrsmittels Straßenbahn

dar, wie es in Berlin (West) bis zum 2.

Oktober 1967 verkehrte. Aufgrund einer Entscheidung im August 1953 , die

Straßenbahn durch Busse und U-Bahnen zu ersetzen, wurde nur noch ein

Auslaufbetrieb mit einem bis auf wenige Ausnahmen veralteten Wagenpark

durchgeführt (siehe auch SIGNAL 8/87 , S. 10). Der Vorteil der Führung der

Straßenbahn auf eigener Trasse wurde

damals vernachlässigt, spielt jedoch

heute umso deutlicher eine wichtige

Rolle für einen zuverlässigen Oberflächen-ÖPNV.

|

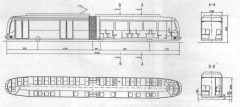

| Gelenktriebwagen GTW-ER. Im Rahmen des vom Bundesforschungsministeriums geförderten Projektes Nahverkehrsbahnen 200 wird dieser VÖV-Niederflur-Stadtbahnwagen entwickelt und erpropt. Wann wird er in Berlin (West) fahren? Zeichnung: Entwicklergemeinschaft VÖV-Niederflur-Stadtbahn |

|

Die seit - 1953 realisierten U-Bahn-Strecken (rund 56 Kilometer) sind wegen der hohen

Kosten im Tunnelbau

auf einige wenige, wichtige Trassen beschränkt. Den weitaus größten Teil des

ehemals 275 km langen Straßenbahn-Netzes hat der Bus übemommen, der

auf Grund der Behinderungen durch

den Autoverkehr stetig an Zuverlässigkeit und Attraktivität verloren hat. Ob

die jetzt geplanten Beschleunigungsmaßnahmen die Akzeptanz der Busse

bei den Fahrgästen erhöhen, bleibt wegen der dann zu erwartenden besseren

Auslastung der Fahrzeuge fraglich,

denn was Kapazität und Fahrkomfort

angeht, ist der Bus gewiß nicht das geeignetste Verkehrsmittel im Stadtverkehr der Zukunft.

Stattdessen bestätigen Erfahrungen aus

zahlreichen europäischen Städten, daß

gerade Stadtbahnen die Verkehrsmittelwahl positiv zu Gunsten des ÖPNV

beeinflussen und ihm damit neue Kunden zuführen können, die die Vorteile

der Stadtbahn zu schätzen wissen. Eine

hohe Attraktivität für den Fahrgast ergibt sich aus der idealen Verbindung

von Erreichbarkeit, Schnelligkeit und

Bequemlichkeit. Die Stationen befinden

sich im Straßeniveau, wo die spurgeführten Fahrzeuge an der Haltestellenkante

halten, so daß ein nahezu stufenloses Einsteigen in die Stadtbahn möglich ist.

Gerade Alte, Behinderte und

Eltern mit Kinderwagen werden diesen

Vorteil gegenüber den anderen Systemen zu schätzen wissen. Hier entfallen

Treppen und lange Gänge. Umsteige-Zwänge können durch Verzweigungen

im Liniennetz vermieden werden, was

im Berliner U-Bahn-Netz nicht mehr

praktiziert wird. Durch das Anhängen

von zusätzlichen Wagen lassen sich die

Züge flexibel dem Sitzplatz-Bedarf anpassen. Unter weitgehender Nutzung

vom Individualverkehr völlig unabhängiger Trassen fährt die Stadtbahn zuverlässig

und mit deutlich höheren Geschwindigkeiten als unter Einhaltung

der Straßenverkehrsordnung im Straßenraum. Geräumige, ruhig an der

Oberfläche fahrende Fahrzeuge bieten

zudem mehr Bequemlichkeit als Busfahrten und erlauben die Mitnahme

sperriger Gegenstände.

In der 2-Millionen-Stadt Berlin (West)

mit ihrer polyzentrischen Stadtstruktur

gibt es genügend Einsatmzöglichkeiten

für ein Stadtbahnsystem, das von seiner

Leistungsfähigkeit her seinen Aufgabenbereich zwischen Bus und U-Bahn

hat. Die Annahme, die Straßenbahn in

Berlin (West) sei überflüssig, da das

Schnellbahnnetz bereits sehr verdichtet

sei, ist falsch. Ein Blick in die 200 Kilometer U-Bahn-Planungen beweist das.

Neben der Verlängerung der U3 unter

dem Kurfürstendamm und dem Neubau der U5 und U10 sind vor allem

Verlängerungen in den Außenbezirken

vorgesehen, die durch Stadtbahnen wesentlich schneller und preiswerter

realisiert werden könnten.

Vor allem Stadtgebiete, die nicht durch

heute vorhandene Schnellbahnen oder

demnächst wieder in Betrieb zu nehmende S-Bahn-Strecken erschlossen

werden, sollten durch die Stadtbahn

endlich verkehrsmäßig aufgewertet

werden. So bieten sich Realisierungen

zum einen dort an, wo U-Bahnen zwar

geplant, doch zum Bauen zu teuer sind

und zum anderen Busstrecken durch

ein hohes Fahrgastaufkommen auffallen. Auf den im Kosten-Nutzen-Verhältnis viel zu teuren

U-Bahn-Bau kann

dann vor allem in den Außenbezirken

verzichtet werden, ist hier doch auf

Grund der viel zu hohen Leistungsfähigkeit der U-Bahn ein wirtschaftlicher

Betrieb nicht sichergestellt. Stadtbahnen sollen stattdessen die Großsiedlungen

mit den Bezirkszentren und den

vorhandenen Schnellbahnhöfen optimal

verbinden. Die Anlage von Tunnel-Stadtbahn-Strecken sollte deshalb die

Ausnahme bleiben.

Für den Fahrzeugpark schlägt die

IGEB die Anwendung der neuen Fahrzeuggeneration "Stadtbahn 2000" vor.

Diese Wagen zeichnen sich durch hohe

Fahrgastattraktivität und Wirtschaftlichkeit aus. Das Bundesministerium

für Forschung und Technologie unterstützt auch Berliner Unternehmen bei

der Entwicklung der Fahrzeuge mit extrem niedrigen Waiesgenböden und

breiten Türen. Dadurch wird bei der

Stadtbahn ein bequemer und schnellen

Fahrgastwechsel bei kurzer Haltestellen-Aufenthaltszeit ermöglicht. Ein modernes

Fahrzeugkonzept mit standardisierten Baugruppen und Schnittstellen

ermöglicht die Bildung verschiedener,

an die unterschiedlichen Bedürfnisse

der Verkehrsunternehmen angepaßter

Typenvarianten. Auf dem Einstiegsnetz

in Berlin (West) sollte ein an die noch

zu definierenden Berliner Verhältnisse

(Fahrzeugbreite etc.) angepaßter Zug

erprobt worden.

Tendenziell sollte die Stadtbahn in Berlin zum Hauptverkehrsträger im

Oberflächenverkehr ausgebaut werden. IGEB

|