|

|

| Abb. 12: Vereinfachtes Ablaufschema zum Genehmigungsverfahren für den Bau der neuen Bahnstrecken. Abbildung aus: Ernst Rudolph, Eisenbahn auf neuen Wegen, Hestra, Darmstadt 1989. |

|

| Abb. 13: Vergleich der Schallbelastung heute und nach dem Streckenausbau. Aus: Eisenabahn auf neuen Wegen. |

|

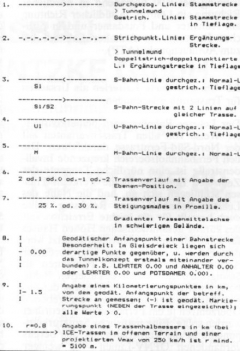

| Legende zu den Abbildungen 6 bis 9 in SIGNAL 6/90. |

|

| Tabelle mit Teilstreckenlängen der Varianten 1 bis 4. |

|

| Abb. 16: Durchquerungszeiten-Vergleich Griebnitzsee - Erkner und Staaken - Erkner |

|

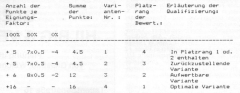

| Abb. 18: Entwurf einer Bewertung nach dem Rangfolge-Prinzip. |

|

| Abb. 17: Gesamtübericht der Kriterien zur Bewertung der vier Varianten. |

|

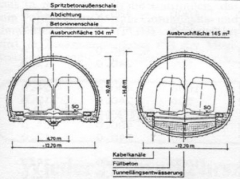

| Abb 19: Tunnelquerschnitte für gerades und gekrümmtes Doppelgleis. aus: Eisenbahn auf neuen Wegen, Hestra |

|

| Abb. 20: Tabelle des Investitionsbedarfs für die Varianten 1 bis 4. |

|

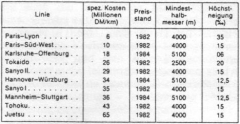

| Abb. 21: Preisstände französischer, japanischer und deutscher Neubaustrecken-Projekte. aus: Eisenbahn auf neuen Wegen, Hestra |

|

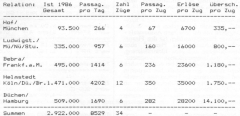

| Abb. 22: Ist-Stand der Fahrgastzahlen und Einnahmen und Überschüsse (zur Deckung der DB-Betriebskosten sowie DDR-Anteile). In Abweichung von üblichen Darstellungsarten wird bei dieser Statistik der einzelne Zug und nicht das Zugpaar als Basis genommen. |

|

| Abb. 23: Prognose der Fahrgastzahlen, Erlöse und Überschüsse (5% von den Brutto-Erlösen zur Amortisation des Kapitals). Die Erlöse - bezogen auf die Entwicklung von 1990 bis 2010 (linear, mit einem Durchschnittserlös von 200 DM pro Fahrkarte, bei den drei Zugarten IR, IC und ICE zur besseren Verständlichkeit standardisiert) rund 3 Mrd. DM betragen, die zur Verfügung stehenden Überschüsse zur Verzinsung und Rückführung des investierten Kapitals rund 150 Mio DM pro Jahr. In 20 Jahren ergäben sich annähernd 3 Mrd. DM an überschüssigen Mitteln für die Amortisation, wobei den Mindereinnahmen der zweiten 10-Jahres-Dekade Mehreinnahmen der 3. Dekade gegenüberstehen. Die 1. Dekade wird zeitlich für den Bau und die Inbetriebnahme der Strecken benötigt. |

|

4. Abwägung der Realisierungsbedingungen nach

dem Stand der Flächennutzungsplanung

Der für Berlin (West) geltende Flächennutzungsplan

“FNP 84” wurde in den Jahren

1984 bis 1988, also noch unter dem CDU/F.D.P.-Senat,

aufgestellt. Ziel der Planer

war es, durch Beachtung vorhandener und

möglicher Verflechtungen der Halbstadt

mit ihrem Umland künftige Entwicklungsmöglichkeiten

der gesamten Stadtregion

Berlin nicht zu verbauen. Dennoch ist dieser

Plan an vielen Stellen durch ein "Inseldenken"

geprägt. So enden die aus dem Süden kommenden

Bahntrassen der Anhalter

Bahn südlich der Yorckstraße in einem Gewerbe- und die

der Potsdamer Bahn in einem Mischgebiet.

Das klassische Gelände am Gleisdreieck

zwischen Landwehrkanal (Nordrand), Möckernstraße

(Ostrand), Yorckstraße (Südrand) und dem Straßenzug

Kulmer-Dennewitz-Flottwellstraße im Westen beherbergte

einst auf etwa 68 ha folgende Verkehrsanlagen:

- Die Anlagen des Anhalter Güterbahnhofes

(größte örtliche Güter- und Stückgutumschlaganlage Berlins);

- Die Ferndurchfahrtgleise zum Anhalter

Personenbahnhof (Kopfbahnhof) nördlich

des Landwehrkanals (7 Bahnsteige in der Halle);

- Das Betriebswerk des Anhalter Personenbahnhofes

(Gelände des heutigen Museums

für Verkehr- und Technik, 1. Bauabschnitt);

- Die Aufstellgleise für Personenzug- und

D-Zug-Garnituren des Anhalter Personenbahnhofes

mit den seinerzeit neuerbauten

Triebwagenschuppen für die Díeseltriebzüge nach

Südwestdeutschland;

- Die Anlagen des Paketpostamtes an der

Luckenwalder Straße mit einem Verbindungsgleis zu

den südlichen Bahnsteigköpfen des Anhalter Personenbahnhofes mit

der benachbarten Expreßgutabfertigung und

dem Briefpostamt an der Möckernstraße - ein im Europa der 30er

Jahre einmaliger Verbund im Postbrief- und

Kleingutverkehr mit

täglich zweimaliger Zustellung zu allen deutschen Submetropolen;

Emissionsbilanz im

Gleisdreieck: Elektrokarrenverkehr in unterirdischen

Verbindungstunneln, keine Brennkraftmotoren, zwei beinahe

umweltfreundliche 3-achsige Dampfloks für die Postwagenbeistellung

von und zu den Fernzügen;

- Die Anlagen des Potsdamer Güterbahnhofes;

- Die Ferndurchfahrtgleise zum nördlichen

Potsdamer Bahnhof am Potsdamer Platz;

- Die Abstell- und Aufstellgleisgruppen für

die Personenzug- und Fernzuggarnituren bei

starkem Vorortverkehr von und nach Potsdam

- Das Betriebswerk mit Lokrundschuppen und

Drehscheibe;

- Die S-Bahn-Gleise

der Wannsee-Bahn (mit

den schnellen “Bankierszügen”) und dem

Ringbahnanschluß (2 Flügelbahnhöfe am Potsdamer).

Soweit die Anlagen in

der Verkehrsebene +1.

Die fischbauchähnliche

Gesamtanlage von ca.

1,2 km Länge (Nord-Süd) und 0,5 km Breite (Ost-West), die etwa

68 ha Fläche beansprucht, wies an ihrer

breitesten Stelle etwa

60 parallel liegende

Gleise auf (in der Breite vergleichbar dem

in jener Zeit größten deutschen Verschiebebahnhof

Hamm/Westfalen am Ostausgang

des Ruhrgebietes). Die Verkehrsanlagen in

der Ebene +2 werden von den Hochbahnen U1 und U2 belegt, die

sich in Gleisdreieck kreuzen. In der Ebene -2 liegen die S-Bahnen

S1 und S2 mit der Station Anhalter

S-Bahnhof.

Die Anlagen der eigentlichen Kopfbahnhöfe

lagen nördlich, in Richtung Stadtmitte,

außerhalb des Gleisdreiecks. Dazu mußten

der Landwehrkanal und die parallel in Ebene 0 verlaufenden

Uferstraßen überbrückt

werden. Ein zu jener Zeit weltweit bestauntes

Verkehrswege-Ensemble war das 5-Ebebnen-Bauwerk in

der Fernbahneinfädelung

zum Anhalter Personenbahnhof:

Ebene -2: Nord-Süd-S-Bahn, Ebene -1:

Schiffahrtslinie des Landwehrkanals, Ebene

0: Kanaluferstraßen, Ebene +1: Fernbahn-

und Vorortbahnzufahrt zum Anhalter Bf.

(viergleisig), Ebene +2: Hochbahn von

Warschauer Brücke über Gleisdreieck in

Richtung Uhlandstraße/Innsbrucker Platz.

Eine weitere wichtige innerstädtische Linie

wurde mit der U7 von Rudow nach Spandau an

dieser Stelle in den 60er/70er Jahren

in der Ebene -1,5 gebaut, die bei einer evtl.

unterirdischen Trassierung der Nord-Süd-Fernbahn über

den Anhalter Bf. am Südkopf eine weitere Anbindung des

ÖPNV-Netzes an die Fernbahn technisch nahelegt.

Alle diese Einrichtungen lagen bis zur im

FNP 84 vorgenommenen Umwidmung auf

Bahngelände. Die Bahntrassen, obwohl seit

1952 ungenutzt, waren Bestandteil dieser

abwartenden Haltung, die freilich durch die

alliierten Vorbehaltsrechte im Kern gestützt

wurde. Die politischen Veränderungen des

letzten Jahres könnten nun zu einem

Glücksfall für die weitere Bahnplanung werden,

allerdings nur dann, wenn sich die Planungsbehörden

nach Fortfall der alliierten

Vorbehaltsrechte im Rahmen der 2+4-Verhandlungen

an dem Grundsatz einer abwägenden Entscheidungsphilosophie, die auch

den Wert des historischen Ortes und einer

ökologisch vorteilhaften Lage in Bezug auf

kurze innerstädtische Transportwege für

Personen und Güter in Betracht zieht,

orientieren und nicht vorschnell und einseitig

Entscheidungen fällen oder Festlegungen

treffen, die vernünftige sachgerechte

Planungen auf Jahrzehnte blockieren.

5. Entwurf einer Erfassung baulicher Gegebenheiten

Als quantitative Bemessungsgrundlage für

die Herstellungskosten der Teilstrecken zwischen

Abtauch- und Auftauchpunkt im innerstädtischen

Bereich mögen behelfsweise

die Streckenlängen nach Maßgabe des Planes 1:10.000 dienen.

Als Nullmeridian jeder

Teilstrecke wurden die Gleiskopfenden in

den ehemaligen Kopfbahnhöfen Lehrter,

Potsdamer und Anhalter Personenbahnhof

ausgewählt, so wie sie in den Originalgleisplänen

dargestellt sind. Die seinerzeit nicht

interessierenden verbindenden Teilstrecken

wurden nunmehr hinzugefügt, und erstmals

im Zeichnungsmaßstab kilometriert. Die

gefundenen Werte wurden mit einem topographischen

Index gekennzeichnet

und tabellarisch entsprechend ihrer

Netzlage eingefügt. Jede Variante läßt

sich in Teilstrecken untergliedern.

5.1 Methodik des Vergleiches

Es wurde zwischen der “Stammstrecke”

einer Variante und ihren sinngebenden

“Ergänzungs-Teilstrecken" unterschieden.

Als quantitative Bemessungsgrundlage für

die Herstellungskosten konnten

behelfsweise die Streckenlängen nach

Maßgabe des Planes 1:l0.000 herangezogen werden.

Als Nullmeridian wurden

Jeweils die Gleisköpfe in den ehemaligen

Endbahnhöfen Lerther und Anhalter

ausgewählt, wie es in den überlieferten

Gleisplänen angegeben wird. In den

maßstäblichen Skizzen (SIGNAL 6/90 , Abbildungen 6 bis 9)

erfolgt die Kilometrierung bei 0,00 beginnend in nördlicher

Richtung am Lehrter, in südlicher Richtung

am Anhalter und Potsdamer und in östlicher

Richtung am Anhalter Bahnhof bis

zum Auftauchpunkt (ATP).

5.2 Übergeordnete Kriterien als Ursachen

für Trassenüberdeckungen

Der Lehrter Bahnhof wird bemerkenswerter

Weise von allen Trassenvarianten auf

der Nord-Süd-Ferntrasse durchfahren. Die

den Fernbahnhofsbereich kreuzende Invalidenstraße

ist eine nördliche Tangente des

Zentralen Bereiches, beide Verkehrs-Trassen

schmiegen sich an, und die Nähe des

Lehrter Bahnhofs zum Reichstag sollte

doch bewußt für die leichte Erreichbarkeit

des künftig gesamtdeutschen Hohen Hauses

für seine Mitglieder planerisch genutzt werden.

Ein anderer wichtiger übergeordneter

Aspekt ist die Dauer der Fahrzeiten ab

Stadtgrenze bis zu den diskutierten Bahnhofsstandorten,

wobei zur Wahrung der polyzentrischen

Stadtstruktur zu vorgegebenen

Oberzentren je ein Fernbahnhof zugeordnet

werden sollte. Eine natürliche Strukturkomponente

ist die Vernetzung mit den bereits

vorhandenen ÖPNV-Linien - je weniger

Umsteigevorgänge, umso besser für das

Rad-Schiene-System als Verbundreisemedium der

Zukunft. Die kurvenreiche Stadtbahn nicht als

Dauerlangsamfahrstelle für

den Hochgeschwindigkeitsverkehr, sondern

als S-Bahn- und Regionalbahntrasse - konzeptionell

ist eine Umgehung möglich.

5.2.1 Besonderheiten der 1. Tunnelvariante

Gesundbrunnen - Papestraße

Aus den verkehrspolitisch engagierten Kreisen

der AL kam erstmals die öffentliche

Bekundung zur Notwendigkeit einer eisenbahntechnischen

Nord-Süd-Durchquerung

des Berliner Stadtraumes. Als Vorgabe werden

lediglich zwei Punkte genannt: Im

Norden der Bahnhof Gesundbrunnen, im

Süden Berlins der S-Bf, Papestraße, Kreuzungspunkt

der Anhaltischen Fernbahntrasse in Parallellage

zur S-Bahn Sl und dem

Berliner Süd-(Innen-)Ring. Die besondere

Wirksamkeit dieses konzeptionellen Entwurfes

liegt in der räumlich weitgreifenden

Durchquerug des Stadtinnenraumes unter

Inkaufnahme mehrerer Untervarianten in

der Trassenführung. Die Spannweite umfaßt

alle Verlaufsmöglichkeiten westlich des

Potsdamer Platzes und kreiert einen Auftauchpunkt

im südlichen Gleisdreieck, der

dann von Ebene -2 (unter dem Landwehrkanal)

auf Ebene +1 (über der Yorckstraße) planerisch

anzusteuern ist. Die Kürze

der verfügbaren Entfernungen bedingt eine

ungewohnt steile Entwicklung der Gradiente (bis zu 3,0-3,5%).

Ein positiver Aspekt

liegt im Flächenvorrat im Bereich des Bahnhofsgeländes

Gesundbrunnen.

5.2.2 Besonderheiten der 2. Tunnelvariante Lehrter

Bahnhof - Potsdamer Platz

Wenn die auf der Planung der Hochbahngesellschaft

fußenden Varianten schon im Jahre 1909 an einer

möglichst kurzen Unterquerung des Innenbereiches

interessiert waren, dann profitiert diese Variante von jener

betagten Erkenntnis. Sie ist mit 2 km die

kürzeste Verbindung der obengenannten

zwei innerstädtischen Punkte. Als Nachteil

kann die bestehende Überfüllung des Bereiches

um den Westrand des Potsdamer Platzes mit der Anlagen

von U2 und S1 angeführt werden. Ein weiteres Ausweichen in

Richtung Westen wird durch die Interessenlage

von Daimler-Benz zwischen Link- und

neuer Potsdamer Straße begrenzt, die westlich

von der Baumasse der Staatsbibliothek

flankiert wird. Im weiteren Verlauf ergeben

sich für die dort befindlichen Anlieger zahlreiche

Einspruchsmöglichkeiten, besonders

in südlicher Richtung durch die anhörpflichtigen

Betroffenen. Die sich einem Planfeststellungsbeschluß

entgegenstellenden Einspruchsmöglichkeiten können zu

jahrelangen Verzögerungen führen.

5.2.3 Besonderheiten der 3. Tunnelvariante

Lehrter Bf. - Gleisdreieck - Papestraße

Diese Variante bemüht sich darum, die

Nachteile der 2. Variante zu vermeiden,

ohne auf einige der 4. Variante zu verzichten.

Die Lage des Lehrter Bahnhofs wird

nördlich der Stadtbahnbögen vorgesehen,

die Trasse unterquert in einem nach Süden

ausweichenden S-Bogen die Spree und nähert

sich in einer Untervariante dem Potsdamer Platz,

ohne einen Halt einzulegen,

und unterquert danach den Landwehrkanal.

Der Auftauchpunkt wird über eine unverhältnismäßig

steile Rampe noch nördlich

der Yorckstraße angepeilt, um danach in

einen hier zwischen S1, S2 und U7 sich erstreckenden

Oberflächenbahnhof einzumünden, - Eine andere Untervariante

berührt und hält am Potsdamer Platz, allerdings

wegen der Platzenge in Gestalt eines

Haltepunktes, mit naheliegenden Übergangsmöglichkeiten

zur S1 und Wiederaufzubauenden U2, die in dem Verbindungsstück

zum Hochbahnhof im Gleisdreieck

bislang von der 1,6 km langen M-Bahn-Referenzstrecke

belegt wird. - Südlich des

Landwehrkanals werden Postbahnhof und

Freianlagen des Museums für Verkehr und

Technik geschickt umgangen.

Als betrieblich nicht ganz unproblematisch

muß die weitere Trassenführung zwischen

Landwehrkanal und Yorckstraße angesehen

werden, da einmal der Höhenunterschied

von Ebene -2 (unter dem Landwehrkanal)

zur Ebene +1 (über die Yorckstraße) überwunden

werden muß, und dabei wegen der

kurzen räumlichen Entwicklungslänge die

Gradiente ein Steigungsmaß von 3,0-4,0%

erreicht; zum andern gilt es vor Erreichen

der Yorckstraße, die S 1 und 2, die hier bereits

auseinanderdriften, in Ebene +1 an

die Fernbahn anzubinden und außerdem in

Ebene -l die diagonal den Anlagenkomplex

unterschneidende U-Bahn-Linie U7 einzubeziehen.

Es sollte auch bedacht werden,

daß InterCity-Expreß-Züge in der in Auftrag

gegebenen Fahrzeugkombination von

zwei Triebköpfen und 14 Zwischenwagen

mit einer Wagenlånge von 26,4 m ("LÜP")

eine Zuglänge von ca. 420 m erreichen werden

und dazugehörige Bahnsteige dann eine

in der Horizontalen verlaufende Ausdehung

von mindestens korrespondierender Länge

haben sollten. - Verwunderlich erscheint

noch eine Unterlassung beim Entwurf des

Lehrter Bahnhofes, dessen südliche Bahnsteigköpfe der

Kongresshalle zugewendet

sind, während es sinnvoller wäre, der Nähe

zum Reichstag den Vorrang zu geben.

5.2.4 Besonderheiten der 4. Tunnelvariante

Lehrter - Anhalter Bahnhof

Die Variante 4 bietet eine Aufgabenteilung

zwischen dem Lehrter Bahnhof als Tor zum

Nordwesten und dem Anhalter Bahnhof als

Tor zum Süden - entsprechend der polyzentrischen

Stadtstruktur Berlins. Eine von den

Fachleuten der Verkehrsplanung noch nicht

ausreichend in ihrem Ideengehalt verifizierte

zusätzliche Ausbaumöglichkeit als Ferperspektive ist

die unterirdische Verbindung mit Berlins Tor nach dem Osten - in

der vorletzten Namensgebung als “Ostbahnhof"

funktionsgemäß zutreffend bezeichnet.

Der Lehrter Bf. bietet zudem noch eine innere

Unterteilung in den bereits bestehenden und

aktiv genutzten Güterbereich - er

beinhaltet in Parallellage zu Berlins Nord-Süd-Straßenachse

das einzige Container-Terminal in der westlichen Stadthälfte. Die

östlich der 2 km langen Heidestraße gelegenen

Doppelachsen der ebenso langgestreckten

Güterschuppen mit Gleisanschluß werden

zum Leidwesen aller Ökologen nicht

per Schiene, sondern per Straße gefüllt und

geleert (dezentral strukturiertes Spediteurs-

Verteilzentrum).

Auch der Anhalter Bf. verfügt südlich des

Landwehrkanals entlang der Möckernstraße

über zwei etwa 500 m lange Güterschuppenachsen,

die in analoger Weise von Spediteuren angemietet

und als Verteilzentren mittels Straßengüterverkehr betrieben werden

(von wenigen Wagenladungsverkehren über

die ebenfalls aktive Schienenanbindung abgesehen).

Es muß allerdings aus sachlicher

Kenntnis der Zusammenhänge angemerkt

werden, daß das im markt-wirtschaftlichen

Kaufmannswarenverkehr unentbehrliche

Erfordemis nach einem raschen Warenumschlag

(Stichwort “Just in time“) bei grotesker Verzerrung

der Transportzeiten auf der

Schiene zum Vorteil der Straße eine andere

Bewirtschaftung untragbar werden ließ. Die

maßgebliche Ursache war bis zum 9.11.1989

die überzogene sicherheitspolizeiliche Abfertigungsprozedur

und die nachrangige Beförderung der West-Güterwagen auf den

heruntergewirtschafteten West- und Süd-westmagistralen

des DDR-Schienennetzes

4 Stunden Straßentransport zwischen Drewitz

und Helmstedt standen 4 Tage auf der

Schiene zwischen Seelze und Seddin gegenüber.

Nach diesem Exkurs über die bemerkenswerte

Nähe von Ortsgüteranlagen zu den

Verbrauchenentren - die von der maßgebenden

Planungsinstanz des West-Berliner

Senats ebenso beurteilt wird - nun zur Anbindung

des ÖPNV. Der Lehner Bf verfügt

über die sehr wichtige und sehr schnelle S-Bahn-Anbindung

in Ebene +1 auf der Ost-West-Magistrale der Stadtbahn. Früher von

erheblicher Bedeutung war der Vorortverkehr

nach dem Westen und Nordwesten

(Dampfbetrieb bis zur Einstellung 1952). In

Planung befindlich ist eine unterirdische

Vollendung der Linie S2 ab Potsdamer in

Richtung Lehrter und weiter zum Nordring

mit Einbindung in Höhe Putlitzstraße. Es

gab auch schon Stimmen, die eine Verlängerung

über Putlitzstraße bis in den Innenhof

des Flughafens Tegel (Tieflage) in Erwägung zogen.

Der Anhalter Bf. ist bei geeigneter Planung

auf Grund seiner Nord-Südlage ein idealer

Verknüpfungspunkt zwischen Fern- und S-Bahn, sobald die

Fernbahn in Tieflage an die parallelliegende S-Bahn

herangeführt wird. Ebenengleiches

Umsteigen in die S1 und die S2 ist infolge

bestehender, starkfrequentiener Verbindungen

bequem möglich. Am Südkopf

quert die U7 in Ebene -1,2 eine in Tieflage

befindliche Fernbahn, darüber in Ebene +2

fährt die ebenfalls starkfrequentierte U1,

die durch Rolltreppen oder großräumig

Lifte in dichter Folge (Paris, Centre Pompidou)

verknüpft werden könnte.

Ein weiterer, im Hinblick auf die betrieblichen

Belange des Mischbetriebes von ICE-,

IC- und IR-Zuggarnituren wichtiger Vorteil

der Variante 4 ist eine Trassierung, die in

allen Rampenbereichen eine Steigung von

weniger als 0,8% technisch zuläßt. Im Gegensatz

dazu wird es bei der Variante 3 an

den oben beschriebenen Stellen, wie auch

zwischen dem Südkopf des Lehrter Bahnhofs

und dem Landwehrkanalboden sehr

eng. - Die früher einmal sehr bedeutsame

enge innerbetriebliche Verknüpfung zwischen

dem Anhalter Bf. und dem Briefpostamt

“SW 11” an der Möckernstraße sowie

dem Paketpostamt “SW 77" an der Luckenwalder Straße,

seinerzeit mit den modernsten Sortieranlagen

in mechanisierter Fördertechnik ausgerüstet, erhoben Berlin zu

einer Kultstätte der Kommunikation - eine

neue Bundesbahnstrategie entkoppelt in einem

Großprojekt soeben den Kleingütverkehr von

dem schnellen Personenverkehr,

um die - angeblich permanenten - IC-Verspätungen

durch die Old-time-Umschlagvorgänge an den

Post- und Packwagen abzustellen.

Es gibt Kritiker dieser Vorgehensweise und

Verfahrensvorschläge, die den

Berliner Verkehrsbedürfnissen durchaus in

einem Pilotprojekt wieder Geltung zu verschaffen

vermöchten, und auch die Bundespost übt

Kritik an der jetzigen "Neuerung".

Ein in der Planungsdiskussion der vergangenen

Jahre, aber auch in den fachbezogenen

Erörterungen der jüngeren Zeit unterdrückter

Gesichtspunkt ist die stadtplanerische

Einbeziehung von Verkehrsanlagen in das

historische Stadtbild und ihre Einbettung in

die gewachsenen und durch frühere Generationen

gestalteten Standorte. Wenn auch

die bauhistorischen und stadtplanerischen

Experten des Urhebers der Variante 4, der

Förderverein Anhalter und Lehrter Bahnhof Berlin,

eine gewisse Meinungsführerschaft erreicht

haben, so hat dies unabhängig davon zur

Folge, daß sich auch in den

anderen Bürgerinitiativen und Planungsgruppen,

die sich aus östlicher Provenienz

zu Worte melden, mehr und deutlich vernehmbarer

die Meinung nach Bewahrung

vorhandener und behutsamer Wiedererstellung

“ausradierter" Bausubstanz kundtut.

Die von dem Schriftsteller und über die

Grenzen der Stadt bekannten Feuilletonisten

Wolf Jobst Siedler beklagte “gemordete Stadt"

ist immer noch viel mehr als nur

eine Baugrube, in welcher zwei (und nunmehr 3,4)

Millionen Menschen leben. Neue

Bauwerke sollten in bestehende Bauensembles

eingefügt werden, sie dürfen nicht zum

stilbrechenden Selbstzweck werden.

Orte, an welchen viele Menschen zusammenkommen

und wieder auseinandergehen,

sollten innerhalb eines Gemeinwesens über

leistungsfähige Straßenanbindungen verfügen.

Bahnhöfe sollten nicht ohne einen

zwingenden Grund aus dem historisch gewachsenen

Straßennetz herausgerissen und

an andere beliebige, nur durch technokratische

Gegebenheiten zufälliger Faktorenkombinationen

geprägte kommunale “Betriebsstätten” umgepflanzt werden dürfen.

Hinzu kommt das Erfordernis der stadtbildprägenden

Identität historischer Fassaden

und ihrer die Baufluchten bestimmenden

Traufenhöhen.

Der Stadt- und Verkehrsraum nördlich des

Landwehrkanals zwischen Möckern- und

Schöneberger Straße ist in dieser Weise in

ein historisch gewachsenes Straßennetz eingebettet

und bedarf im Vergleich zu einem

nordwestlich der Yorckbrücken gelegenen

verkehrlich unerschlossenen Gelände keiner

weiteren infrastukurellen Aufbereitung. Die

stadtgeogaphisch vorgegebene 8-spurige

Kanaluferstraße zu beiden Seiten des Landwehrkanals

gebietet die Beibehaltung des

Standortes eines Fernbahnhofes, der durch

die historisch gewachsene Einbettung in

vier ÖPNV-Linien an diesen Ort fixiert ist.

5.3 Gegenüberstellung der Durchquerungszeiten zwischen

den Ein- und Ausfahrpunkten

Die einzige Vergleichsmöglichkeit bietet die

Variante 4 unter Berücksichtigung der Option

zwischen Anhalter und Ostbahnhof.

Alle anderen Varianten bedienen nur Teilstrecken,

für die zum gegenwärtigen Zeitpunkt Vergleichsmöglichkeiten

nicht bestehen. (Die Ein- und Ausfahrpunkte G

riebnitzsee - Erkner (Großberlin) und der Plan-Variante

4 Staaken über Lehrter, Anhalter

und Ostbahnhof nach Erkner s. Abb. 16).

Es wurden die gegenwärtigen fahrplanmäßigen

Ankunftzeiten des IR-/D 359 mit Kurswagen aus

Basel eingesetzt und mit einer

Ausfahrgeschwindigkeit von 100 km/h ohne

Halt am Ausfahrpunkt Erkner ergänzt, d.h.

bis Ostbahnhof entsprechen die Zeiten exakt

dem am 22.9.1990 geltenden Fahrplan.

Die Zeiten eines InterCity-Express wurden

nach Auskünften der mit der Planung befaßten Stellen

errechnet, wobei die Entfernung Staaken - Beusselstraße mit 160 km/h

in Beharrungsfahrt, die Entfernung

Beusselstraße - Putlitzbrücke in Verzögerungsfahrt

auf 60 km/h und die Einfahrt in den Lehrter Bf,

als Verzögerungsfahrt mit Punktzielbremsung

ermittelt wurde. Der Aufenthalt

in den Bahnhöfen Lehrter, Anhalter-Nordkurve und

Ostbahnhof wurde entsprechend

den Aufenthaltszeiten der IC-Fahrpläne mit

vier Minuten angesetzt. Die Ausfahrgeschwindigkeit

aus dem Stadtraum Großberlin am Ausfahrpunkt Erkner

beträgt - analog der Einfahrgeschwindigkeit - 1600 km/h.

Eine Beschleunigung auf die ICE-Plangeschwindigkeit

von 250 km/h findet also erst

nach Passieren der Stadtgrenze von Großberlin statt.

Die Einsparung an Reisaeit

mit 60 Minuten bei 52 km wirkt maßstabssetzend.

Führt man den ICE über die Stadtbahn, bringt dies

lediglich Einsparungen

von 30 Minuten.

5.4 Versuch einer Bewertung der Varianten nach ihrer Eignung

Im ersten Teil wurde entwurfsweise ein

Schema mit Anforderungen an die Tunnelvarianten

aufgestellt. Es soll nun versucht

werden, aus den vorangegangenen Beschreibungen

eine Darstellung der Eigenschaften

zur Lösung der verkehrlichen und städtebaulichen

Anforderungen zu entwickeln

und auch die finanziellen Mittel für die

Bauvorhaben einzubeziehen. Dabei kommt

erschwerend hinzu, daß die Schnittstellen

zwischen den Vorhaben eines ökologischen

Stadtumbaus und den hier betrachteten

Vorhaben nicht leicht zu bestimmen sind.

Um ein Beispiel zu nennen: Die - nicht unmittelbar

einsichtige - Verlagerung einer

Schienenfernverkehrsanlage vom Standort

Askanischer Platz zum Standort Großgörschen-/Yorckstraße

dürfte an infrastrukturellen Maßnahmen des Umbaus eines

umfangreichen Quartiers im südlichen Gleisdreieck

allein eine halbe Milliarde verschlingen - wobei

unbeantwortet bleibt,

worin der Nutzen der Verknüpfung von drei

Linien des ÖPNV an der Yorckstraße gegenüber

der Verbindung von vier Linien

des ÖPNV am Landwehrkanal zu sehen ist.

Fehlende Plausibilität ruft nach objektivierender Transparenz.

Bei Verdichtung der Angaben in Abb. 17

ergibt sich hinsichtlich der Eignung der Varianten

für den vorgesehenen Zweck die in

Abb. 18 angegebene Rangfolge. Von der

Gewichtung gemeinsamer Eigenschaften -

wie Verzicht auf zentrale Funktionen, überregionale

Einbindungen usw. - wurde abgesehen.

Der Versuch einer Quantifizierung berücksichtigt

vorhandene oder verifizierte Gegebenheiten

mit 1 Punkt, mögliche oder durch

planerische Maßnahmen herbeiführbare Eigenschaften

mit 0,5 Punkten und nicht vorgesehene oder

baulich unmögliche mit 0

Punkten. Unter "baulich unmöglich" werden

hier Baumaßnahmen verstanden, die in

einem erheblichen Umfang oder gänzlich

unwirtschaftlich sind.

Auch ohne die verdeutlichende Punkteliste

wird jedoch erkennbar, daß der Variante 4

als eine Folge ihrer historisch begünstigten

Lage und der Linienführung der Stadtbahn

in Tieflage parallel zur S-Bahn - diese von

zwei Linien befahren, eine weitere in der

Planung - eine hervorgehobene Deutung zufällt.

Ihr folgt die Vanante 3 gewissermaßen

auf den Schienen des ÖPNV. Die Variante

2 besitzt ein gewisses Handicap ihrer westlichen

Vorbeiführung am Potsdamer Platz,

wobei selbst bei schmalster Anordnung eine

zumindest teilweise Unterfahrung des von

Daimler-Benz beanspruchten Areals nahezu

unvermeidbar ist. Die Variante 1 kann dagegen

-in unterschiedlicher Ausbildung einiger Subvarianten -

wahlweise in die Variante 3 oder 4 einbezogen werden.

6. Mittelbedarf, Finanzierung, Amortisation

Diese Fragen sollten von der Überlegung

einer längerfristigen und generationenbezogenen

Perspektive ausgehen und nicht so

sehr den augenblicklichen Stand der Staatsfinanzen

als Popanz aufzeigen - ginge es allein danach,

träte übermorgen der finanzielle Kältetod,

Bruder des prophezeiten Wärmetodes und

Vollender der kosmischen

Entropie, ein. Doch zum Glück meldet das

kürzlich als vorgeschobener Beobachter der

Menschheit in eine Umlaufbahn um die

Erde beförderte Hubble-Teleskop, daß es in

einigen Ecken des Universums erst gerade

so richtig los geht - und damit kann die aufwühlende

Frage junger Menschen unserer

Zeit, ob wir überhaupt noch eine Eisenbahn

oder gar einen Tunnel in unserer Stadt und

dazu noch alle möglichen Bauwerke benötigen,

wo doch die Bahn schon so viel "kostet", schlicht

mit JA beantwortet werden.

Zur Sache selbst ist zu bemerken, daß auch

skeptische Planungen in dieser Stadt von

rasch zunehmenden Passagierzahlen ausgehen

und zur Nutzung dieses Marktpotentials Maßnahmen

eiligst geboten sind.

6.1 Schätzung des Mittelbedarfs, nach

Bauvarianten unterschieden

In Analogie zur Streckengliederung in Kapital 5, Abschnitt 5.1,

ergeben sich - in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausbaustufe -

folgende Planschätzgrößen für den Finanzbedarf

“Rohausbau bis Planum” ohne

Gleisverlegung und ohne Elektrifzierung,

jeweils Standardspezifikation vorausgesetzt.

Als Bautechnologie wird bei der Deutschen

Bundesbahn - der mutmaßlichen Bauherrin

und Eigentümerin der Trassen nach Beendigung

der Alliierten Vorbehaltsrechte ab

3.10.90 - die langjährig im Wasserkraftwerksbau

erprobte “Neue Österreichische

Tunnelbauweise“ (NÖT) zur Anwendung

gelangen. Eine Alternative dazu stellt das

Schildvortriebsverfahren dar, welches beim

Bau des Eurotunnels zum Einsatz gelag.

NÖT hat eine in Abhängigkeit von der Gesteinsdichte

und der Wasserführung variierende Vortriebsleistung

von 5 bis 13 m je

Tag bei einem Tunnelquerschnitt von 104

qm im geraden und 145 qm im gekrümmten

Doppelgleis.

Die unter Hoheit der Bundesbahn angefallenen

Baukosten je Tunnel-km liegen erheblich unter

den in Berlin heim U-Bahn-Bau üblichen.

In der hier erstellten Kostenübersicht wurde

von den am Standort Berlin derzeit geltenden

Kalkulationen des U-Bahn-Baus ausgegangen,

wobei zu bemerken ist, daß die U-Bahn-Querschnitte

enger sind, obwohl sich

die Baukosten umgekehrt proportional verhalten.

Sie wurden mit einem Standard-Durchschnittswert

von 160 Mio. DM pro

km in die Kalkulation auf der Basis der ermittelten

Streckenlängen eingesetzt. Die

Streckenanteile bei offener Rampe in Trogform

wurden dabei mit 50% des Vollaushubes veranschlagt,

die Streckenteile auf Ebene 0 in offener Bauweise mit 10 Millionen

DM /km. Näherungsweise kann bei baulicher Realisierung

der Gradiente in Rampenfühnıngen mit 2,5% Steigung von ca.

350 m Auftauchlänge je Ebene bei einer

durchschnittlichen Planhöhe von 8 m ausgegangen

werden, Bei der bei der Bundesbahn

üblichen und bevorzugten Steigung von nur

1,25% ist mit einer Auftauchlänge von ca.

700 m je Ebene zu rechnen. Die Baukosten

für solche Teilabschnitte wurden mit 80

Millionen DM/km veranschlagt. Bei den

Stammstrecken jeder Variante wurden diese

Kostenminderungen in der Teilsumme 1 be-

rücksichtigt, bei den anderen (Ergänzungs-)

Teilstrecken einzeln ausgewiesen (Abb. 0).

In Abb. 21 werden die Kilometer-Kosten im

internationalen Vergleich genannt, wobei

durch ebene Strecken die Kosten der Brückenbauwerke

und Tunnelabschnitte nivelliert,

das heißt nach unten gezogen werden.

Insofern ist ein direkter Vergleich nicht

möglich.

6.2 Skizze einer Amortisation

Grundlage auch einer langfristigen Investition

sollte ihre Wirtschaftlichkeit sein. Anlagen des

Verkehrs erfüllen in der Regel

mehrere Zwecke, und die Jahrzehnte währende

Unterdeckung bei nahezu allen Bahnverwaltungen hat zu

Erweiterungen und

Vertiefungen der Theorie geführt, um über

die Rentabilitätsberechnungen der betriebswirtschaftlichen

Einsatzfaktoren hinaus

auch die volkswirtschaftlichen und umweltwirtschaftlichen

Einflußgrößen in quantifizierende Betrachtungen einbeziehen zu

können.

Kern der Analyse bleiben zunächst die einzelwirtschaftlichen

Daten. Im Personenfernverkehr sind dies die Leistungskennzahlen

der Personen-km, und sie sind direkt proponional

den beförderten Passagieren,

wenn die Randgrößen des Gepäckverkehrs

unberücksichtigt bleiben - jeder Passagier

darf ohnehin Objekte, die er in zwei Händen tragen

kann, als mit der Fahrkarte bezahlt betrachten.

Prognosen gehen inzwischen von einem Anwachsen

der Passagierströme von und nach Berlin in Größenordnungen

von 30 bis 40 Mio./Jahr bis 2010

aus.

Diese Passagierzahlen pro Jahr erscheinen

aus heutiger Sicht sehr hoch, sind jedoch

plausibel, wenn man einen 20-jährigen Zeitraum

zugrundelegt, in welchem sich der

Reiseverkehr von und nach Berlin allmählich wieder

auf die Schiene zurückverlagern

wird. Eine Busreise von München oder

Stuttgart oder Frankfurt am Main war sicherlich

in den schweren Zeiten der Teilung

ein begrüßenswerter Ersatz für die fehlenden

oder unzulänglichen oder auch relativ

teueren anderen Verkehrsmittel. Bei Einführung

des ICE-Verkehrs schrumpfen jedoch die

Reisezeiten von 12 Stunden im relativ

engen Bus auf 4 Stunden in einem bequem

ausgestatteten ICE-Wagen, in dem

man sich während der Fahrt frei bewegen

und Speise- oder Bistro-Wagen aufsuchen

kann. Auch ein Flug wird darm nicht sehr

viel schneller vonstatten gehen, wenn man

ehrlicherweise die Anmarschwege und Wartezeiten

vor dem Abflug und die Umsteigewege vom

Flugzeug in den Vorfeldbus und

wieder hinaus zum Gepäckband und weiter

mit dem Gepäck zur Taxe und dann im Verkehrsstau

über die Stadtautobahn zum Hotel einmal zusammenzählt.

Die Fahrkarte

wird dann etwas teurer sein, als der Busfahrschein über Land,

aber nicht teurer als 25% der Flugkarte.

Zwei Beispiele mögen die Prognose untermauern: Im Hauptbahrthof

Frankfurt am

Main werden werktäglich 150.000 Passagiere gezählt.

An fünf Werktagen sind dies

750.000, im Monatsdurchschnitt drei Millionen, im

Jahr 36 Mio, Passagiere. Im Vergleich dazu werden auf dem Frankfurter

Flughafen, Nr. 2 in Europa, 1990 rund 25

Mio. gezählt werden. Berlin zählte vor dem

Kriege allein im Schienenfernverkehr 100

Mio. Reisende im Jahr.

Zur Rentabilität des Fernreiseverkehrs bei

den Französischen Staatsbahnen (SNCF)

auf der vom TGV befahrenen Route Paris -

Lyon ist festzustellen, daß die Schnelligkeit

der Amortisation des eingesetzten Kapitals

alle Erwartungen übertroffen hat und fünf

Jahre vor dem günstigsten Zeitpunkt die

Tilgung beendet werden konnte. Es herrscht

die erfreuliche Situation, daß mit dem zurückgewonnenen

Geld bereits die Route

Transatlantique vorfinanziert werden konnte und

nun die Überschüsse der Paris-Lyon-Marseille-Relation die

Amortisation der

Route nach Bordeaux wirksam in Gang setzen und

abermals beschleunigen werden.

Die Flugroute Paris - Lyon dagegen ist stark

rückläufig.

7. Ausblick

Der Stein ist ins Rollen gekommen, Endlich

scheint auch in Berlin Eisenbahnplanung als

Zukunftsaufgabe begriffen zu werden.

Wenn dieser Aufsatz als Beitrag zur Erörtenrung der

Zukunftsplanung erscheint, dann

stehen allerorten Diskussionweranstaltungen bevor.

So hat der Magistrat von Ost-Berlin mit Unterstützung des Senats von

West-Berlin einen Planungskongreß zum 24.

und 25. Oktober d.J. im Berliner Congress-Center am

Märkischen Ufer einbenrufen, an

dem 350 Architekten und Planer teilnehmen

werden. Während des Symposiums werden

Entwicklungsmodelle für Berlin vorgestellt,

die während einer Tagung im Bauhaus Dessau

von Planern und Architekten erarbeitet

worden sind. Bereits am 20. Oktober d.J.

findet ein Schienenverkehrsforum der SPD

im ehemaligen Hamburger Bahnhof statt

(13.00 bis 17.00 Uhr). Und nach dem Ost-Berliner Symposium

soll bereits zwei Tage

später ein Colloquium der Senatsverwaltung

für Arbeit, Verkehr und Betriebe im Logenhaus in

der Emser Straße stattfinden, das

vom Fortbildungszentrum Gesundheits- und

Umweltschutz e.V. (FGU) durchgeführt

wird in Zusammenwirkun mit der Magistratsverwaltung

für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr in Ost-Berlin. Über

die Ergebnisse soll hier berichtet werden.

Norbert Krichler

|