|

Die Grundlage dieses Bemühens ist die Naturschutzgesetzgebung.

Diese fordert u.a.

daß die geplante Maßnahme auf ihre Umweltverträglichkeit zu

prüfen ist. Die entstehenden Einngriffe und deren Auswirkungen

auf den Naturhaushalt sind zu untersuchen.

Durch die begleitende Landschaftsplanung

ist der Nachweis zu erbringen, daß die Eingriffe

auszugleichen sind. Dies hört sich

plausibel an, ist aber äußerst schwierig

nachzuweisen, wenn man sich nicht nur auf

eine quantitative Bewertung - also auf flächenhaften

Ausgleich mit vermutlich ähnlichen ökologischen

Wertigkeiten - beschränkt. Mit dem Nachweis des qualitativen

Ausgleichs werden wir, sofern wir dies

selbstkritisch sehen, meist recht hilflos. Wir

wissen zu wenig über das Ineinanderwirken

naturhaushaltlichen Geschehens und darüber,

wie dies zu gewichten wäre. Ich versuche, dieses

Problem mit einer zwar äußerst

albernen, aber doch einleuchtenden Formel

darzulegen, die etwa so lauten könnte: 1

Feuersalamander = 2 Blaukehlchen!

|

| Abb.1: Platz für einen Waldrand Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.2: Fels zum Verkrallen Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.4: Abgerutscht ... Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.5: ... und Reparaturversuch Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.3: Felsböschung mit Biotopwert Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.6: Die Berme am Tunnelmund Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.7: Faschinen quer zum Hang gepflanzt Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.8: Abgerutschter Rasenteppich Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.9: Griffiger Hang Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.10: Weder so ... Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.11: ... noch so! Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.12: Aber so: mit natürl. Baustoffen Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.13: Wasserkuhlen für Rückzugs- ... Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.14: ... Und Laichmöglichkeiten Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.15: Regenrückhaltebecken: funktional Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.16: ... und zugleich naturnah Foto: Karl Kagerer |

|

| Abb.17: Rekultivierte Deponie Foto: Karl Kagerer |

|

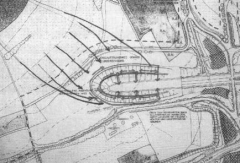

Dem Bestreben, eine Schnellbahn-Neubautrasse

in der Landschaft verschwinden zu

lassen, stehen die Trassenkriterien im

Wege. Die stärksten Steigungen oder Neigungen

dürfen in der Regel nicht über

1,2 %, die kleinsten Radien nicht unter 5,5

km liegen! Sowohl in der Weinberglandschaft

um Würzburg als auch in der von

starker Reliefenergie geprägten Rhön läßt

sich die Trasse nur mit Tunneln und Brücken

verwirklichen. Tunnel sind für die Reisenden nicht

attraktiv, lange Talbrücken

stören das Landschaftsbild, von der Lärmemission

ganz abgesehen. Durch die notwendigen Tunnel und Einschnitte fallen

enomre Ausbruchsmassen an, die harmonisch

in der Landschaft unterzubringen

sind. Wir haben mit diesen Erdmassen

nicht, wie früher beabsichtigt, Main-Seitentäler

verfüllt, sondern die vorhandene Geländeausbildung

überformt und notwendige

Dammführungen zu raumbildenden Talabschlüssen verformt.

Die Geländeanschlüsse

am Bahnkörper liegen hier, soweit möglich,

ca. 2 m über Gleishöhe. Dies ermöglicht

den Reisenden noch den Blick in die Landschaft,

schirmt aber die an der Strecke liegenden Siedlungen

gegen den Fahrlärm ab.

Als Problem stellten sich für unsere Arbeit

häufig die bestehenden Richtlinien der Bundesbahn

heraus. Richtlinien sind sicher notwentig,

da ein nicht geringer Prozentsatz

der Menschen ohne Anweisung nicht selbständig

handlungsfähig ist. Richtlinien zum

Dogma erhoben, können sich aber gerade

auf dem Sektor des Planens strangulierend

auswirken. Unsere Zeit ist schnellebig und

fordert ein hohes Maß an Wandlungsfähigkeit

und Flexibilität. Richtlinien aber sind

langlebig schwer veränderbar und einengend.

Wir haben bei unserer Arbeit dauernd gegen

bestehende Richtlinien verstoßen und - Gott sei Dank - beamtete

Partner

gefunden, die unser Handeln mitgetragen

haben.

Der Umgang mit natürlichen Materialien

wie Fels, Boden, Wasser und Pflanzen hat

seine eigene Gesetzmäßigkeit, und einer

unserer wesentlichsten Beiträge war sicher,

im Umgang mit diesen Stoffen eine Veränderung bisherigen

Denkens einzuleiten. Das

beginnt schon mit dem Prozeß des Planens.

Unsere Pläne waren in manchen Bereichen

nicht realisierbar, weil mit Beginn der Erd-

und Felsarbeiten deutlich wurde, daß die

Annahmen über den Zustand, die Lagerung

und die Klüftigkeit des angeschnittenen

Felsmaterials nicht zutrafen oder die Konsistenz

anstehender Böden ein Umdenken erforderte.

1. Böschungen im Rohboden bzw. Lockergestein

Beurteilt man die herkömmliche Arbeitsweise selbst

renommierter Erdbaufirmen

aus der Sicht der Landschaftsökologie und

der Landschaftsplanung, so lassen sich in

der Regel Mängel feststellen, die unbefriedigende

Ergebnisse zur Folge haben. So arbeitet man heute,

trotz des missionarischen

Wirkens von Prof. Alwin Seifert, im klassischen Erdbau meist

nach geometrischen

Formen. Das bedeutet: Alle Böschungen

haben einen gleichbleibenden Böschungswinkel,

sie sind in der Oberfläche durch

abwärts gezogene Planierschilder schwerster

Raupen glatt und “standfest” gemacht. Alle

Böschungen haben eine scharfe Böschungsoberkante

und einen scharf ausgeformten

Böschungsfuß. Der einzige verständliche

Grund für einen solchen unnatürlichen

Umgang mit geneigten Flächen ist die Tatsache,

daß geometrische Formen leichter zu

ermitteln und abzurechnen sind. Die in dieser

Form malträtierten Flächen sind aber

widernatürlich und damit besiedlungsfeindlich.

Alle Widernatürliche ist schon kurzfristig vergänglich.

Die geometrischen Formen

werden durch Spaltenfrost, Erhitzung unter

Sonneneinstrahlung sowie Abkühlung bei

Nacht mürbe und durch Wind und Oberflächenwasser wieder

in "natürliche" Formen

verändert. Schachtmeister und Maschinisten

wurden 30 Jahre lang für etwas gelobt, was

vom Grundsatz her falsch ist.

Unser Bestreben war daher,

- alle Böschungen, soweit dies Grundbesitz

und Gelände-Urzustand zulassen, mit unterschiedlicher

Neigung herzustellen und die

Böschungsober- bzw. -unterkanten flach

auszurunden. Über die abgerundeten Böschungsoberkanten

fließt so das Oberflächenwasser breitflächig ab, ohne sich,

gebündelt in scharfe Geländekanten einsägend, tiefe

Erosionsrinnen auszuwaschen;

- die an der Böschungsoberkante anschließenden,

aufgerissenen Waldbestände so

weit zurückzunehmen, daß die Neuaufforstung einer

Waldmantelgesellschaft möglich

wird (s. Abb. 1);

- die Rohboden- oder Lockergesteinsböschungen vor

Aufbringen von Mutterboden

diagonal zur Boschungslinie auf ausreichende Tiefe

aufzureißen, damit der Rohboden

griffig wird und besiedlungsfeindliche Horizontbildungen

vermieden werden.

Es muß Luft in den toten Boden kommen,

und er muß Wasser in sich aufsaugen und

speichem können. Die Mächtigkeit des

Mutterbodenauftrages ist abhängig von dessen

Verfügbarkeit, vom Ziel der Wiederbesiedlung

und von der angestrebten Böschungsneigung.

2. Böschungen im Fels

Die mögliche Neigung der Felsböschungen

ist abhängig von deren Standfestigkeit, von

der Klüflung der Gesteinsschichten und von

der Verwitterungsbeständigkeit. Die Voraussetzung

bei der Herstellung von Felsböschungen ist der gefühlvolle

Umgang mit

dem Fels. Es gib Baggerfahrer, die behandeln

mit ihren Maschinen gelockerte

Schichten und Felsblöcke mit spürbarem

Sachverstand. Diese Fuchleute sind aber

sclten, wie eben alles Qualifizierte im Beruf,

Meist wird mit schwerstem Gerät in den

klüfligen Fels hineingefahren, daß alles

bebt, oder es wird gedankenlos gesprengt.

Mit Preßlufthämmern soll nur gearbeitet

werden, wo dies unabdingbar notwendig ist.

Sandstein und bankiger Fels, mit dem man

so grob umgeht, kommt nict zur Ruhe.

Nachdem Massenausbruch und Massentransport

meist im Akkord geschieht, liegt

hier das Geschäft in der erzielbaren Leistung.

Die Vernunft bleibt dabei meist auf

der Strecke.

Felsabtrag zur Herstellung von Böschungen

muß aber behutsam vorgenommen werden

von Leuten, die den Fels begreifen, Gesunde Bänke sollen

dabei stehenbleiben, damit

das natürliche Gefüge in die Landschaft

wirkt, auch wenn dies bedeutet, geringfügig

vom geplanten Profil abzuweichen. Lattenprofile sind

hier Anhaltspunkte, mehr nicht.

Die Felsböschung muß kantig und griffíg

bleiben (Abb. 2). Sie muß Nischen bieten,

damit sich neben der felstypischen Hera

auch trockenheitsresistente Sträucher und

Gehölze dort verkrallen können, Die begrünte

Felsböschung kann in ihrer Vielfalt

zum hochwertigen Biotop werden (Abb. 3).

Hier werden sich Magerrasen und trockenheitsliebende

Pflanzengesellschaften ansiedlen.

3. Oberflächen- und Schichtwasser

Im Bereich der trassenbedingten Eingriffe

in das gewachsene Gelände ergeben sich

häufig Probleme mt der Standfestigkeit von

Böschungen. Böschungen zeigen dann nicht

selten die unterschiedlichsten Rutschungserscheinungen,

die bei ein bißchen Nachdenken schon einen Rückschluß auf

die Ursache zulassen (Abb. 4). Dabei fällt auf, daß

man, wenn die Böschung nicht stehen

bleibt, "repariert" und wartet, ob sie diesmal hält.

Bei negativem Ergebnis repariert

man dann wieder (Abb. 5) Grundlage dieses

sinnlosen Handelns ist die Haftungsfrage.

Eine Firma wird erst dann aus der Haftung

entlassn, wenn der Nachweis erbracht ist,

daß eine Böschung “stehenbleibt"!

Die so behandelten Böschungen werden

immer fauler. Man unterläßt es häufig, die

Ursache zu suchen und zu beseitigen. In der

Anfangszeit dieser Erdbaumaßnahmen war

nicht selten festzustellen, daß man sich

überhaupt nicht mit der Wirkungsweise des

Oberflächenwassers befaßt hat, das aus den

ackerbaulich oder als Grünland genutzten,

geneigten Flächen über den Einschnitten

anfiel. So zieht man sich aus beachtlichen

Abflußbereichen das Wasser in die Einschnitte

der Tunnelportale. Die bei langen

Böschungen zwischengeschalteten Bermen

weisen häufig falsche Gefälleausbildungen

auf. Mit einem Bermengefälle zum Hang

hin zieht man sich das unbewältigte Oberflächenwasser in

den dahinterliegenden Böschungskörper, macht ihn

instabil und programmiert selbst die nächste Rutschung vor

(Abb. 6). Nicht geordnet abgeleiletes Wasser

im Erdbau wird wirksam! Stehendes

Wasser hinter Erdbauten, Straßen und

Wegdämmen drückt durch, verformt die unterhalb

liegenden Bereiche. Abhängig von

der Wasserspeicherkapazität und von der

Bodenstruktur fängt der Boden an zu “verbreien". Dies

führt dann zum sogenannten

Abrißeffekt. Das Material bricht muschelartig aus

dem übersättigten Bereich aus und

fließt ab.

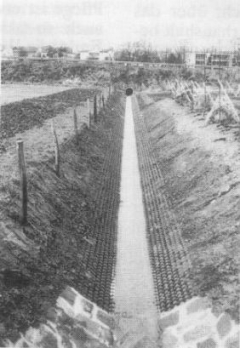

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende

Empfehlung: Das Oberfächenwasser

aus den über dem Eingriff liegenden Bereichen

muß geordnet über leistungsfähige

Fanggräben mit ausreichendem Gefälle und

ausreichender Sohlglätte abgeleitet und auf

schadlosem, nicht unbedingt auf kürzestem

Wege, dem nächsten natürlichen Vorfluter

zugeführt werden. Die Abflußsohlen der

Fanggräben müssen dicht sein. Bermen an

Böschungen sind mit Außengefälle anzulegen,

damit die Abflußgeschwindigkeit im

Bereich der Gesamtböschung verlangsamt,

der Abfluß über die Berme aber nicht verhindert wird.

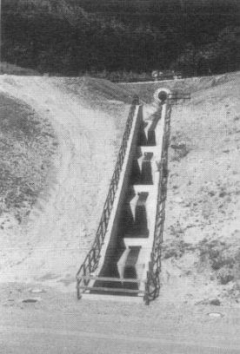

Erst, wenn die bisher geschilderten technischen

Voraussetzungen erfüllt

sind, werden kritische Böschungen nach lokaler

Beobachtung durch Faschinenbündel,

die diagonal zur Fallinie eingebracht werden,

gestützt (Abb, 7). Als Faschinenmaterial

kommt nur austriebfähige Weide in

Frage, die während der Saftruhe gewonnen

wird. Bis zur Verwendung müssen die Faschinenbündel

im Wasser gelagert werden.

Bei punktuellen Wasseraustritten in Lockergesteinsböschungen

wird der Quellbereich

mit einer Senkrechtfaschine erfaßt, ggf. kann

dieser Faschinenstrang je nach Quellstärke

mit einem perfurierten Kunststoffdränrohr,

das vinylvlies-ummantelt oder mit einem

Kokosfilter umhüllt ist, kombiniert werden.

Der im Umgriff durch den Quellaustritt beeinflußte

Bereich wird durch fischgrätartige

Faschinenanordnung erfaßt. Die Faschinen

stränge münden in die Senkrechtentwässerung.

Voraussetzung für diese ingenieurbiologischen

Maßnahmen ist die satte Ummantelung der Faschinenbündel mit

Erdreich. Nur so verfestigen sie durch Wurzelaustrieb

den Untergrund, armieren die Böschung,

beschatten durch oberirdischen

Austrieb die Hangfläche, übernehmen nach

Austrieb die Funktion eines Schuttstauers

und verhindern Oberflächenerosion und

Rutschungen.

4. Erstbegrünung mit Einsaaten

Auch im herkömmlichen Erdbau werden

Büschungen durch Einsaaten begrünt. In

der Regel wird ohne Unterscheidung von

Standort, Bodensubstrat, Exposition, Humisierungsstärke

und Böschungsstruktur ein

im Handel möglichst preisgünstig angebotenens,

schnellkeimendes Saatgut verwendet.

Dieses Saatgut ist artenarm, häufig besteht

es nur aus einer Sorte. Dies bedeutet, daß

man auf den sowieso labilen Böschungen allenfalls

einen optischen Effekt erzielt. Die

Gräser haben alle den gleichen Durchwurzelungshorizont, die

gleiche Anfälligkeit, sie

sind wegen ihrer Gleichartigkeit gegen

Schadeinflüsse alle gleich empfindlich. Eine

Billiggrasart kann nicht allen Standortbesonderheiten

Rechnung tragen, sie stellt

sich meist als die teuerste Art der Berasung

heraus. Häufig entsteht so nur ein kosmetischer

Rasenteppich mit mangelhafter Verzahnung

zum Untergrund. Er rutscht bereits

bei der ersten Übernässung flächig ab. Das

wird dann wieder “repariert“ (Abb. 8).

Unsere Forderung war, artenreiche Saatgutmischungen

aus verschiedenen Gräsern,

Wildkräutern und Leguminosen zu verwenden.

Deren Zusammensetzung wird je nach

Einsaatsituation und Begrünungsziel variiert.

Entscheidend für die Artenzusammensetzung ist, ob

es sich um eine Lockergesteinsbüschung, eine Felsböschung oder um

aus Muschelkalk oder aus Buntsandstein

entstandene Böden handelt. Entscheidend

kann für die Saatgutwahl auch sein, ob eine

Trockenrasenvegetation entstehen soll, oder

ob es sich um eine Erstbegrünung für eine

nachfolgende Bepflanzungsmaßnahme handelt, In diesem

Falle verwenden wir ein Leguminosengemisch - also Kleearten, Lupine

und Luzerne, die nicht nur die Eigenschaft

haben, den anstehenden Rohboden tiefgründig

(bis zu 1,50 m) zu durchwurzeln,

sondern durch sog. Knöllchenbakterien den

Stickstoffhaushall der Böden für die Folgekultur

verbessern. Die bis zu 1 m hohe

Grünmasse über dem Boden garantiert eine

besser werdende Bodenstruktur durch

Schattengare und organische Masse nach

dem rostbedingten Zusammenbruch.

Grundsätzlich soll durch die Differenzierung

in der standortabhängigen Saatgutzusammensetzung

eine unterschiedliche

Durchwurzelungstiefe mit besserer Verzahnung zum

Untergrund und eine verteilte

Schadanfälligkeit der oberirdischen Teile

bei Gräsern erreicht werden.

Da es sich bei den hier angesprochenen Ansaatflächen

überwiegend um steile und damit schwer zugängliche

Böschungsbereiche

handelt, wird das Saatgut im Naßsaatverfahren

eingebracht. Das Saatgut wird hier mit

Wasser als Trägersubstanz unter Beimischung von Dünger,

Bakterienkulturen und

Klebern verwendet und mit hohem Druck

hydraulisch auf die Böschung gespritzt, In

einem zweiten Arbeitsgang wird eine

Mulchschicht aus gehäckseltem Stroh entweder manuell

aufgebracht oder aufgeblasen und durch abschließend aufgespritzte

Bitumen-Emulsion vernetzt. Durch diese

Mulchschicht wird das keimende Saatgut

beschattet, ein günstigeres Kleinklima erzeugt

und der Wasserhaushalt verbessert.

5. Bepflanzung

Die Bepflanzung orientiert sich an der potentiell

natürlichen Vegetation, d.h. einer

Pflanzengesellschaft, die sich ohne das Zutun des

Menschen in einem bestimmten

Landschaftsteil im Laufe der Zeit einstellen

würde. Dies würde aber unter Umständen

Generationen dauern, weil z.B. eine Rotbuche,

die sehr wohl ein Endbestandstadium

bestimmen kann, nie auf einer Lockergesteinsböschung

keimt. Die Natur hat Zeit,

und so kommt im Ablauf der einzelnen Vegetationsstufen

vom Rohboden zum Wald

die einzelne Baumart eben erst zur Entwicklung,

wenn sie an der Reihe ist.

Ein Beispiel zum besseren Verständnis:

Bliebe ein Kahlschlag unberührt liegen, so

könnte sich die Wiederbesiedlung ohne Zutun

des Menschen folgendermaßen abspielen:

Zuerst besiedeln krautartige Pflanzen

wie Huflattich, Habichtskraut, Fíngerkraut,

Kamille, Tollkirsche etc. die Fläche. Dann

folgen Sträucher wie Himbeere, Brombeere,

Holunder und Weide. Diese werden abgelöst durch

Eberesche, Birke, Erle usw. Erst

in dieser Phase nach entsprechender Bodenreife

und Beschattung fangen die den Endbestand bildenden

Gehölze wie Buche,

Ahorn, Linde etc. an zu keimen.

Mit unseren Pflanzungen haben wir nicht so

viel Zeit. Wir arbeiten mit einer Zeitraffermethode.

Zuerst wird, abhängig Von der

Jahreszeit, das Leguminosengemisch eingesät,

in der darauf folgenden Pflanzperiode

werden dann die Gehölze der potentiellen

natürlichen Vegetation gepflanzt, Zu dieser

Gehölzmischung kommt aber ein erheblicher Anteil

von Pionier- und Ammenhölzern der oben zitierten Arten. Dies sind

Holzarten, die nur für das Aufkommen und

die Entwicklung des Endbestandes wichtig

sind. Sie bereiten den Boden auf, stabilisieren

rutschgefährdete Situationen, beschatten den Boden.

Sie können aber auch vernäßte Böden durch Wasserentzug

und Verdunstung verbessern. Durch den Schattendruck

werden die Endbestandshölzer angeregt, ans

Licht zu gehen, sie überwachsen

nun die Pionier- und Ammenhölzer, die nun

ihrerseits ihre Funktion erfüllt haben und

zusammenbrechen oder durch einen Läuterungshieb entfernt werden.

Pflanzmaßnahmen sind differenziert zu betrachten

nach vorhandener Vegetation der

Anschlußbereiche, nach Standortvorgabe,

nach mechanischer und ingenieur-biologischer

Notwendigkeit und letztendlich nach

Zuordnung zum vorhandenen Landschaftsbild.

Beachtet man diese Grundsätze, so

wird man in kürzestmöglicher Zeit ein

Höchstmaß an Belastbarkeit eingebrachter

Wiederbegrünungssysteme und ein Optimum

landgschaftlicher Einbindung ereichen.

Anrisse in der gewachsenen Landschaft, insbesondere

instabile Situationen, dürfen

nicht über längere Zeit unbearbeitet liegenbleiben.

Die wiederbegrünende ingenieurbiologische

Rekultivierungsmaßnahme muß

die Baumaschinen aus dem Eingriffsort hinausdrängen.

Aufbauen, nicht reparieren, ist

die Lösung (Abb. 9).

Die Erkenntnis und die Einsicht über das

Ineinandergreifen der am Naturhaushalt beteiligten

Dinge ist wichtig, falsch dagegen

das Handeln, das nur vom “Nachahmenwollen" bestimmt ist.

Erhart Kästner sagt in

seinem kleinen Buch “Aufstand der Dinge":

“Im Versuch der Nachahmung natürlichen

Geschehens ist bereits die Ursache des

Scheiterns enthalten." Die Verwendung von

Pflanzen in der Landschaft soll nicht willkürlich

vorgenommen werden. Es soll ihr

eine Zielvorstellung zugrundeliegen, deren

Schwerpunkt entweder ingennieurbiologischtechnisch,

ökologisch oder auch landschaftsästhetisch zu

verstehen ist. Die Skala ist

breit, sie geht von der 2-mähdigen Streuobstwiese

hin bis zur mit ingenieurbiologischen Mitteln

stabilisierten intensiven Aufforstung eines

artenreichen, abgestuften Mischwaldes.

Man stellt im Zusammenhang mit unserer

Arbeit in der Landschaft immer die Forderung

nach “Wartungsfreiheit". Diese Forderung ist

zwar verständlich, aber nur z.T. realisierbar.

Den Begriff der Wartungsfreiheit

gibt es auch auf dem technischen Sektor nur

theoretisch. Wir müssen unterscheiden zwischen

Wartung und Pflege! Der Aufwand

hierzu kann in Relation zur Extremität des

vorhandenen Eingriffs stehen, er muß es

nicht, Die Brennerautobahn ist ein extremer

Verkehrsweg, er wird dauernd gewartet -

nicht gepflegt. Die Wartung auf technischem

Gebiet hat allenfalls werterhaltende

und sicherheitsbedingte Ziele mit zeitlich

beschränktem Erfolg. Die Pflege unserer

Maßnahmen dagegen hat aufbauende Tendenz mit

zunehmender Stabilität. Das ist

der Unterschied.

Ein weiterer Unterschied zum technischen

Produkt ist die diametrale Entwicklung von

Wartung und Pflege. Das technische Produkt erfordert

mit zunehmendem Alter eine

Zunahme von Wartung! Bei naturverstandenem

Landschaftbsbau nimmt der Wartungs- oder hier besser:

der Pflegeaufwand

ab. Man pflegt jemanden gesund, man wartet ihn

aber nicht gesund. Der Begriff der

Pflege ist etwas Natürliches, das sollte man

auch so akzeptieren. Die Pflege hat ein

Ende, die Wartung nicht.

6. Bäche und Gräben

Ein weniger erfreuliches Kapitel ist der zeitgemäße

Umgang mit Bächen und Gräben.

Hier läßt sich oft feststellen, daß den hier

wirkenden Technikern der Umgang mit natürlichen

Gewässern fremd geworden ist.

Die Folge ist eine zu hohe Fließgeschwindigkeit,

der man mit einer Ausbetonierung

des Querschnitts durch Betonkammersteine

zu begegnen versucht. Wehe, wenn das

Hochwasser bei diesen Stromschnellen eine

Lücke findet und die Sohlarmienmg unterläuft (Abb. 10).

Der Etschbach bei Burgsinn ist ein beschaulich

mäandrierendes Bächlein. Seine Ufer

waren mit Erlen und Haselbüschen bestanden,

sie haben ein mögliches Hochwasser

gebremst, gefiltert, die Ufer gehalten. Ein

Schaden ist nicht festzustellen. Das, was die

Ingenieure aus dem Etschbach gemacht haben,

erinnert mitunter an Alwin Seifert,

wenn er behauptet: “Zement verdirbt den

Charakter". Wir sehen hier ein Paradebeispiel

hilflosen Umganges mit Wasser (Abb.

11). Die Wasserbauer des Voralpenlandes

wissen hier eleganter mit den viel heimtückischeren

Bergbächen umzugehen. Sie arbeiten mit

natürlichen Baustoffen wie Holzquerschwellen,

Drahtschotterkästen und der

lebenden Pflanze (Abb. 12). Der Bach wird

gebremst ins Tal geführt, nicht durch einen

betonierten Schußkanal, der eigentlich noch

mit Eisengittern abgedeckt und am oberen

Ende mit einem Rechen verschlossen werden müßte

und der trotzdem eine Todesfalle für die Tierwelt darstellt.

Die Gewässer werden oft widernatürlich geradlinig

geführt. Die Tendenz des Wassers

ist immer schwingend. Schwingendes Wasser

hat ein geringes Sohlgefälle. Erodierende

Energie läßt sich abfangen und bewältigen am

Prallufer und am Absturzbauwerk.

Es gibt eine Abhandlung von den Überschwemmungen

in Tirol von einem Franz

Zallinger zu Thurn, Priester, Doktor und

Lehrer der Physik an der Universität Innsbruck,

erschienen im Jahre 1779, Darin finden sich

folgende Sätze: “Von der natürlichen Uferbefestigung.

Diese Namen verdienen nicht nur überhängende Felsen, die,

wenn sie die gehörige Höhe haben, jeder

Überschwemmung Trotz bieten, sondern

auch all jene Ufer so mit Stauden, Gesträuße

und Bäumen besetzt sind, denn die Wurzeln strecken

sich weit in dem Erdreiche

aus. Sie halten den Boden fest zusammen

und beschützen denselben sowohl wider den

Druck als Stoß des Wassers. Steiget das

Wasser in dem Rinnsale und beginnet auszutreten,

so wird doch seine Bewegung

durch das Gesträuße und die Bäume ungemein

gehemmt. Diese Hemmung bringet einen

Anwachs von Erde, Sand und Steinen

hervor und eben dadurch wird so ein Ufer

mehr gefestigt. Überdies, weil die Stauden

und Bäume viel Wasser zu ihrer Nahnıng

gebrauchen, thun sie sehr gute Dienste, die

vom Regen und Schnee nasse Erde und

sünftigen Boden geschwinder auszutrocknen.

Wie dienlich sind die Gesträuße und

Felberbäume mit dem Faschinenbaue..."

Es ist unser Ziel, bei den streckenbegleitenden

Rekultivierungsarbeiten das Wasser in

der Landschaft zu halten, es erst mit Verzögerung

und verlangsamt in die Vorfluter der

Täler abzugeben. Dabei sind die Gräben

und Bächlein möglichst mit Doppelprofil

auszubilden. So kann sich der Wasserfluß

bei Hochwassersituationen flachfließend

verbreitern, ohne Schaden anzurichten. Wo

es der Geländeumgriff zuläßt, schieben wir

im modellierten Massenauftrag Kuhlen aus,

in denen sich ganzjährig Wasser sammeln

kann, um Rückzugs- und Laichmöglichkeiten

für Amphibien zu schaffen. Am Rande

geschichtete Steinquader bieten Schlupfmöglichkeiten

für allerlei Getier (Abb. 13 und 14).

Flache, geneigte Geländesenken werden mit

quergerichteten flachen Rippen gegliedert,

um Feuchtbereiche zu erzielen, die dann

mit standorttypischen Pflanzen beimpft werden.

Wir verstehen es als unsere Aufgabe,

trassenbegleitend ein Netz von ökologisch

wertvollen Trittsteinen unterschiedlicher

Art zu schaffen, die so engmaschig angelegt

sein müssen, daß gegenseitige Kommunikation

der dort ansässig gewordenen Tierwelt

möglich ist und ein hohes Maß an Vernetzbarkeit

und ökologische Stabilität erreicht

wird.

7. Regenrückhaltebecken

Die geordnete Ableitung der in der Landschaft

auftretenden Hochwasser - hier meist

entstehend aus spontan auftretenden Oberflächenabflüssen - ist

ein verständliches Anliegen jener Projektanten, die

das “Technische“ einer Baumaßnahme zu bewältigen

haben. Hier finden wir ein merkwürdiges

Phänomen. Einerseits wird, wie ausgeführt,

das Wirken des Wassers in der Landschaft

eindeutig vemachlässigt, andererseits widmet

man sich dieser Frage mit einer die

Sache verfremdenden, technisch pervertierten

Aufmerksamkeit. Die Ausgangswerte

sind: die Oberfläche des Einzugsgebietes,

der 100-jährige Niederschlag, die in den

letzten 100 Jahren aufgetretene höchste

Hochwasserführung eines sonst belanglosen

Bächleins und die einschlägigen Schleppspannungsformeln.

Die Ergebnisse funktionieren zwar technisch,

können aber auch nur mehr technisch

verstanden werden, denn sie sind naturfremd.

Die Naturfremdheit der Behandlung

des Wassers in der Landschaft hat die Wurzeln

aber schon in einem ertragsorientierten

Flurbereinigungsdenken. Die Speicher- und

Filterfähigkeit der Landschaft durch Feldraine,

Feldhecken, Geländesenken, Verbuschungen etc. ist

stark beeinträchtigt, Jetzt

versucht man, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.

Regenrückhaltebecken sind in der Landschaft liegende

Ovale, die sich über eine befestigte Überlaufstrecke

bei einem bestimmten Wasserstand eines am Rande

vorbeifließenden Grabens füllen und das Wasser

über einen entsprechend klein dimensionierten

Rohrablauf mit Zeitverzögerung

wieder abgeben. Die ebenflächig zum Auslauf

hin geneigte Beckensohle garantiert einen geordneten Leerlauf.

Wasser in der

Landschaft hat aber eine andere Aufgabe,

als “nur abzufließen".

Die Regenrückhaltebecken müssen zwar als

Wirtschaftseinrichtung in der Landschaft

verstanden werden. Sie sollen aber naturnah

gestaltet sein, so daß sie eine Vielzahl ökologischer

Funktionen übernehmen können.

Sie brauchen nicht nur eine Nettowasserfläche,

sondern einen Umgriff, der die in der

Nutzlandschaft verlorengegangenen Rückzugsbereiche

mit entsprechender Pufferwirkung ersetzen kann.

Die Becken sollen vielförmig ausgebaut werden mit einer langen

Uferlinie. Die innen- und außenliegenden

Böschungen müssen unterschiedliche Neigungen erhalten.

Sohleintiefungen unter das

Auslaufniveau können eine ganzjährig beschränkte

Restwassermenge sicherstellen,

an deren verschlammten Ufern sich Unterwasser- und

Verlandungsflora ansiedeln

kann. Die einbindende Pflanzung soll aus

fruchttragenden Gehölzen bestehen. Eine

Ausstattung mit Greifvogelstangen ist nötig,

bis die heranwachsenden Bäume diese

Funktion übemehmen können, Zufahrtsmöglichkeiten

müssen eine evtl, notwendige

penodische Räumbarkeit sicherstellen

(Abb. 15 und 16).

8. Deponien

Bei der Durchführung der Baumaßnahme

fallen enorme Maıerialmassen aus Tunnelausbrüchen

und Einschninstrecken an.

Wenn sich diese anfallenden Massen im

Sinne der Landschaftsplanung vertretbar im

Bereich der Neubaustrecke landschaftsschonend

einbringen lassen, so ist das nicht nur

aus wirtschaftlichen Überlegungen zu begrüßen,

sondern auch aus naturschützerischer Sicht

zu akzeptieren. Nicht immer

geht diese baustelleninterne Bilanz auf. Wie

soll man dann verfahren? Es gibt zwei Möglichkeiten.

Die eine ist für die Bundesbahn

die angenehmere, die zweite dagegen für

die Landschaft die richtigere.

Im ersten Fall übeträgt die DB die Massenbeseitigung

dem anbietenden Unternehmer.

Die Problemlösung liegt hier in der Hauptsache

im wirtschaftlichen Bereich. Das Genehmigungsverfahren

liegt auf Landratsamtsebene und die Praxis zeigt nicht selten,

daß dann die Interessen der Landschaftsplanung

ins Hintertreffen geraten.

Vorbildlich dagegen sind jene Beispiele, bei

denen sich die Bundesbahn im Rahmen eines

Planfeststellungsverfahrens der Mühe

der Deponieplanung und -abwicklung unterzieht.

In diesem Fall werden nicht ökologisch

wertvolle Main-Seitentäler verfüllt,

sondern in der Landschaft vertretbare

Standorte in einem Abwägungsverfahren selektiert,

die Ansprüche des Naturschutzes

und der Landschaftsplanung gegen die berechtigten

Interessen der Landwirtschaft

abgewogen. Mit diesem zweifelsohne mühseligen Weg

werden Lösungen gefunden,

die eine gewachsene Landschaft nicht vergewaltigend

planieren, sondern die in der

Verformung dem Charakter und der ursprünglichen

Geländeausformung gerecht

werden.

Ich möchte mich hier auf das Beispiel der

Deponie Schwarzenfels beschränken. Die

Fachkollegen Ingenieurbau, Hydrologie,

Landwirtschaft, Flurbereinigung und Landschaftsplanung

wirkten hier zusammen, die

gegenseitigen Argumente abzuwägen, ohne

dabei die Interessen der betroffenen Gemeinde

aus dem Auge zu verlieren: Der

Mutterboden wird in geordneten Mieten gesichert, das

darunterliegende bindige Zwischenmaterial

abgetragen und beiseitegesetzt. Quellfassungen

und notwendige Drainagen werden gebaut.

Dann wird das Ausbruchsmaterial aufgetragen nach konkret

errechneten Höhenschichtlinien natürlicher

Geländeausformung. Es wird mit dem zwischengelagerten

Unterboden in einer Stärke

überdeckt, die die für landwirtschaftliche

Nutzung notwendige Wasserhaltekapazität

sicherstellt. Nach Mutterbodenauftrag wird

über die Zeit von zwei Jahren ein Gründungs-Gemisch

angebaut, das den auf den

Mieten gelagerten Boden wieder aktiviert.

Es werden die neuen Feld-Erschließungswege

angelegt, die an der Böschung der verflachten

Ackerterrassen liegen. Die Terrassenböschungen

werden mit Feldgehölzen

und Wildobst bepflanzt. Die rekultivierte

Deponie läßt den Rückschluß, daß es sich

hier um eine künstlich verformte Landschaft

handele, nicht mehr zu (Abb. 17).

Mit den Massen aus Tunnelausbruch und

Einschnitten darf man die Landschaft nicht

verstümmeln. Es ist richtiger, deren Ausdruckskraft,

ihre Reliefenergie zu überzeichnen

oder zumindest natürliche Geländeausformungen

nachzubilden. Den Begriff

der "Verfüllung" darf es hier nicht geben.

Feld-Erschließungswege sind den naturgeformten

Höhenschichtlinien anzugleichen.

Die Bauern sollen es leichter haben, deshalb

verflacht man die landwirtschaftlich

genutzten Flächen. Als Abfallprodukt entstehen

Böschungsranken, wie wir sie in alter

Kulturlandschaft auch finden. Diese Abfallflächen

gehören dem Naturhaushalt. Dort

können wieder Hecken aus heimischen

Holzarten entstehen, sie bilden Standort,

Rückzugsgebiet und Wanderweg für viele

Tiere, Brut- und Nahrungsmittelbiotop. Als

landschaftsgliedernde Filter regeln sie den

Wasserabfluß.

*

Unsere Tätigkeit an Baustellen, wie sie die

Neubaustrecke der DB darstellt, ist mühsam.

Sie ist erzieherisch und auch von

Rückschlägen geprägt. Es ist uns aber auch

eine Genugtuung und eine große Freude,

wenn wir uns von örtlichen Zentralen Bauleitungen

und ausführenden Firmen verstanden

sehen und feststellen, daß der

Techniker anfängt, ökologisch zu denken

und in diesem Sinne auf der Baustelle seine

Anweisungen trifft. Auch wir haben gelernt,

es mit dem gewiß lebenskundigen Goethe

zu halten, wenn er sagt: “Wir haben nach

lange nicht zu fürchten, daß wir übetstimmt

werden, wenn man uns auch widerspricht.

Nur keine Ungeduld! So findet sich am

Ende noch eine genügsame Zahl, die sieh

für unsere Art zu denken erklärt."

9. Zusammenfassung

Trassen für neue Verkehrssysteme, gleich

welcher An, hinterlassen in der Landschaft

Spuren und stellen einen Eingriff in den

Naturhaushalt dar. Die Aufgabe des Landsvhaftsplaners

ist es, diese Eingriffe optisch

und ökologisch so gering wie möglich zu

halten oder sie, wenn möglich, an der

Strecke auszugleichen. Dies erfordert haufig

ein Umdenken in der Anwendung bestehender

Richtlinien und eine Rückbesinnung

auf naturnahen und handwerklich-materialgerechten

Umgang mit Boden, Fels, Wasser

und Pflanze. Wenn ein bekanntes populärwissenschaftliches

Monatsmagazin eine geplante Reportage über die Neubaustrecke

der DB zwischen Fulda und Würzburg mit

der Begründung, “ein Eingriff in die Landschaft

ist dem Leser nicht mehr zu vermitteln",

absetzt, dann scheint dies weitgehend

gelungen zu sein.

Karl Kagerer

|