|

Die Straßenbahn erlebt zur Zeit weltweit

eine Renaissance. Überall werden die Vorteile

der Straßenbahn wegen ihrer Stadt- und

Umweltverträglichkeit, ihrer Attraktivität

für Fahrgäste und besonders wegen ihrer

niedrigen Bau- und Betriebskosten gerade

auch im Vergleich zu U-Bahnen wiederentdeckt.

Deutlich wird dies insbesondere an

den Städten, die nach der Abschaffung der

Straßenbahn vor einigen Jahrzehnten nun

wieder neue Straßenbahnsysteme in Betrieb

genommen haben oder dies planen. Im

Konzepl der AG Straßenbahn wird dies an

den Beispielen britischer Städte und am

Beispiel von Los Angeles verdeutlicht.

Auch in Berlin kann die Straßenbahn einen

entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der

wachsenden Verkehrsprobleme leisten. Das

bestehende ca. 170 km lange Netz, von denen

mehr als zwei Drittel schon heute auf eigenen

Trassen verläuft, stellt ein wertvolles

Potential für die Weiterentwicklung zu einem

hochattraktiven, modernen Straßenbahnsystem dar.

Für die Straßenbahn sprechen im einzelnen folgende Argumente:

Umweltverträglich

Der bei Schienenfahrzeugen wegen des geringeren

Rollwiderstandes ohnehin sehr niedrige

Energieverbrauch wird durch den Einsatz von

modernen Antriebssystemen weiter

reduziert. So kann allein durch die Rückspeisung

von Bremsenergie bis zu 30% an

Energie gespart werden.

Trotz des ungünstigen Wirkungsgrades bei

der Stromerzeugung produziert die Straßenbahn

weniger Schadstoffe als jedes andere

Verkehrsmittel (Ausnahme: Fahrräder!).

Und diese Schadstoffe entstehen nicht im

Wohngebiet, wo das Verkehrsmittel fährt,

sondern dort, wo sich die Schadstoffe am

leichtesten filtern lassen: im Kraftwerk. Die

Straßenbahn fahrt vor Ort ohne Schadstoffemissionen.

Die Fahrzeug - und Gleisbautechniker haben

die moderne Straßenbahn inzwischen

so leise gemacht, daß sie auch auf diesem

Gebiet nur noch das Fahrrad als Konkurrent fürchten muß.

Insbesondere durch Einbau von Kunststoffschichten unter den

Schienen und unter den Schwellen fahren in

zahlreichen Städten die Straßenbahnen

auch erschütterungsfrei durch dicht bebaute

historische Ortskerne.

Stadtverträglich

Eine moderne Straßenbahn sollte, um möglichst

unbehindert vom Autoverkehr zu fahren, möglichst

eine separate Trasse haben.

In den meisten Fällen kann diese separate

Trasse sogar durch ein Rasengleis begrünt

werden. Das bestehende Berliner Straßenbahnnetz

erlaubt den Einsatz von 2,20 bzw.

2,30 m breiten Fahrzeugen. Der von einigen

Verkehrsplanern diskutierte Einsatz von

2,65 m breiten Fahrzeugen würde den Umbau

praktisch des gesamten Netzes (Auseinanderziehen

der Gleise) voraussetzen und

an vielen Stellen die Straßenbahn überhaupt

verhindern oder aber eine separate

Trasse nicht oder nur sehr viel schwerer

ermöglichen. Auch das Verkehrssystem

Straßenbahn sollte sich der gewachsenen

Stadt anpassen. Daher und aus finanziellen

Gründen sollte an der jetzigen Fahrzeugbreite

festgehalten werden. Im Konzept der

AG werden für zahlreiche Straßen gestaltungsvorschläge

unter Einbeziehung eigener

Straßenbahntrassen gemacht.

|

| Anläßig der Vorstellung des Konzeptes der Berliner AG Straßenbahn wurde zur Unterstreichung der Ausbauforderungen symbolisch eine Straßenbahn-Haltestelle am Potsdamer Platz eingeweiht. Foto: I. Köhler |

|

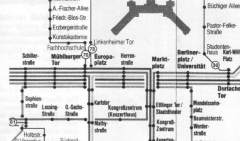

| Auf der Karlsruher City-Strecke fährt die Straßenbahn im 50-Sekunden-Takt. Schon in den 70er Jahren entschied man sich hier gegen den Bau einer Tunnelstrecke, da durch ein dann erforderliches Signalsystem die Leistungsfähigkeit der Strecke deutlich gesunken wäre. Zeichnung: VBK/AVG |

|

Wenn es jedoch mal eng wird, kann die

Straßenbahn auch problemlos im normalen

Straßenplanum mitfahren. Durch entsprechende

“Pförtnerschaltungen" an Ampeln

kann selbst hier der Vorrang vor dem Autoverkehr

gewahrt bleiben. Und wenn es nötig

ist, kann eine Straßenbahn natürlich auch

mal langsam fahren: In zahlreichen Städten

fährt die Straßenbahn ohne Komplikationen

durch die Fußgängerzonen. Die dabei reduzierte

Fahrgeschwindigteit wird durch die

Vorteile einer direkten Erreichbarkeit der

zentralen Ortslagen und der problemlosen

Zugänglichkeit der Haltestellen mehr als

kompensiert. Hierfür bietet z.B. das Köpenicker

Netz schon jetzt sehr gute Voraussetzungen.

Schnell

Eine moderne Straßenbahn, die ganz oder

überwiegend auf separaten Trassen geführt

wird, fährt mit Reisegeschwindigkeiten von

bis zu 30 km/h und erreicht damit fast die

Größenordnungen der Reisegeschwindigkeiten

von U-Bahnen. Durch den dichteren

Haltestellenabstand und die direkte ebenerdige

Zuagänglichkeit der Stationen sind mit

der Straßenbahn auf vielen Strecken für die

Fahrgäste sogar kürzere Reisezeiten als mit

U-Bahnen zu erzielen. Im Konzept der AG

wird am Beispiel der zu modernisierenden

und geringfügig zu ergänzenden Straßenbahnstrecke

über die Greifswalder Straße

nach Weißensee verdeutlicht, daß die Straßenbahn

dem Fahrgast sogar Reisezeitvorteile gegenüber

einer hier häufig geforderten U-Bahn-Strecke bringen kann.

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist jedoch

die Schaffung von Vorrangschaltungen

an Ampelanlagen. Während z.B. in Zürich

die Straßenbahn praktisch an allen Ampelanlagen

sofort "Grün" bekommt, sobald sie

naht, stehen in Berlin die Straßenbahnen

bis zu einem Drittel der Fahrzeit allein vor

roten Ampeln. Eine derartige Behinderug

der Straßenbahn läßt nicht nur ihre Benutzung

unattraktiv werden, sondern erhöht

natürlich durch höheren Fahrzeug- und Personaleinsatz

den Zuschußbefarf der Verkehrsbetriebe.

Investitionen zur Beschleunigung des

Straßenbahnverkehrs (Vorrangschaltungen,

separate Trassen etc.) zahlen

sich daher durch geringere Betriebskosten

schon binnen kurzer Zeit aus.

Leistungsfähig

Straßenbahnen benötigen, da sie in der

Regel nicht im Tunnel fahren, kein Signalsystem,

sondern können “auf Sicht” fahren.

Verglichen mit einer Tunnelstrecke können

auf einer ebenerdigen Straßenbahnstrecke

doppelt so viele Straßenbahnzüge verkehren.

So fahren z.B. die Karlsruher Verkehrsbetriebe

auf einzelnen Streckenabschnitten

im 50-Sekunden-Takt. Die vorhandene Infrastrktur

des Berliner Straßenbahnnetzes

erlaubt ohne größere Umbaumaßnahmen

den Einsatz von bis zu 45 m langen Zügen.

Damit lassen sich pro Stunde und Richtung

bis zu 15.000 Fahrgäste belördern. Eine

solch starke Frequentienıng weist derzeit

keine der Berliner U-Bahn-Linien auf.

Attraktiv für Fahrgäste

|

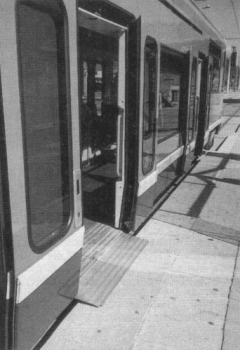

| Die Niederflurwagen in Grenoble ermöglicht einen ebenerdigen und lückenlosen Einstieg, von dem nicht nur Rollstuhlfahrer, die ohne fremde Hilfe das Fahrzeug nutzen können, sondern auch alle anderen Fahrgäste profitieren. Foto: M. Horth |

|

Ein weiterer wichtiger Vorteil der Straßenbahn

ist die leichte Zugänglichkeit der

Fahrzeuge. Nicht nur alte und behinderte

Fahrgäste klagen, daß sie bis zum Erreichen

der U-Bahnsteige zahllose Treppen, Rolltreppen

oder Fahrstühle benützen müssen.

Bei der im Straßenniveau verkehrenden

Tram erlauben Niederflurwagen den fast

ebenerdigen Einstieg vom Bürgersteig, so

daß z.B. Fahrgäste mit Kinderwagen ohne

fremde Mithilfe in das öffentliche Verkehrsmittel

einsteigen können.

Wie Beispiele aus anderen Städten zeigen,

lassen sich gerade auch mit derart attraktiven

Straßenbahnsystemen erhebliche Fahrgastzuwächse

erzielen und viele Autofahrer

wieder für die öffentlichen Verkehrsmittel

gewinnen.

Wirtschaftlichkeit

Die Kosten für Straßenbahn-Neubaustrecken

können - genauso wie U-Bahn-Strecken

- mit Bundesmitteln aus dem Topf des

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz finanziert

werden. Für Berlin gelten dabei die

Sonderkonditionen für die neuen Bundesländer,

wonach auch die Sanierung bestehender

Strecken bezuschußt bzw. ganz

aus Bundesmitteln finanziert werden kann.

Die Investitionskosten für moderne Straßenbahnstrecken

betragen nur einen Bruchteil der Baukosten

für U-Bahn-Strecken.

Die Kosten für Straßenbahn-Neubaustrecken

liegen zwischen 3 und 10 Mio DM je

Kilometer. Im Vergleich dazu kostet z.B. 1

U-Bahn-Kilometer zwischen 150 und 200

Mio DM. Die Stadt Berlin steht damit vor

der Entscheidung, ob sie lieber 1 km U-Bahn

oder mit demselben Geld 15 bis 20

km moderne Straßenbahnstrecke bauen

möchte. Die AG Straßenbahn fordert daher

den Verkehrssenator auf, zukünftig auf

kostenträchtige und nur sehr langsam zu realisierende

U-Bahn-Neubauprojekte (dazu

zählt nicht die Wiederinbetriebnahme alter

U-Bahn-Strecken) zu verzichten und die

hierfür vorgesehenen Mittel zugunsten des

sehr viel effizienteren Ausbaus des

Straßenbahnnetzes umzuschichten.

Betriebskosten

Die Betriebskosten der Straßenbahn hängen

ganz wesentlich von den Rahmenbedingungen ab.

Während dem Verkehrsbetrieb -

im Gegensatz zur Stadt - beim Busbetrieb

keine Kosten für die Vorhaltung des Fahrweges

entstehen, werden die Kosten für die

Vorhaltung der Straßenbahngleise dem

Verkehrsunternehmen aufbürdet.

Die gegenüber dem Autobus sehr viel höhere

Kapazität läßt die Straßenbahn jedoch

schon bei mittleren Verkehrsströmen auch

zum (betriebs-)wirtschaftlich günstigsten

Verkehrsmittel werden. So werden in der

Hamburger Untersuchung zur Wiedereinführung

der Straßenbahn in der Hansestadt

15.000 Personenfahrten/Werktag (Summe

aus Richtung und Gegenrichtung) am stärksten

Streckenabschnitt als grober Richtwert

für eine “Stadtbahnwürdigkeit" zugrundegelegt -

ein in Berlin auf vielen Strecken

leicht zu erreichender Wert. Das dichte

Berliner Straßenbahnnetz bietet außerdem

durch Linienüberlagerungen besonders güstige

Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen

Straßenbahnbetrieb, wodurch auch

Linienverästelungen auf den Außenstrecken

mit (heute noch) deutlich niedrigen Fahrgastzahlen

Bestandteil eines ökonomisch

tragfähigen Netzes sein können.

Die bei U-Bahnen in erheblichem Umfang

anfallenden Kosten durch zusätzliches

Bahnhofs- und Überwachungspersonal,

durch Unterhalt und Reinigung der Tunnelanlagen,

Bahnhöfe, Rolltreppen, Fahrstühle etc.

entfallen bei der Straßenbahn vollständig.

Schnell realisierbar

Während trotz der teilweise vollständigen

Mittelkonzentration auf die U-Bahn in den

letzten drei Jahrzehnten in West-Berlin im

Durchschnitt pro Jahr nur 1,5 km U-Bahn-Strecken

gebaut werden konnten, muß das

vereinigte Berlin vor dem Hintergrund

wachsender Verkehrsprobleme die Gelder

zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs

zukünftig sehr viel effizienter einsetzen. Die

aufgeführten Argumente lassen deutlich

werden, daß ein modernes Straßenbahnsystem

ein der U-Bahn mindestens gleichwertiges

Verkehrsmittel sein kann. Die

verglichen mit den U-Bahn-Bauten sehr

niedrigen Baukosten für Straßenbahn-Neubaustrecken

gestatten neben der notwendigen Sanierung des bestehenden Netzes den

zügigen Ausbau des Straßenbahnnetzes bis

zum Jahr 2000.

|

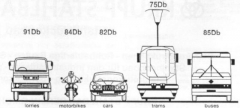

| Vor Konkretisierung des Tramlink-Projektes in London wurden zahlreiche Studien zur Stadt- und Umweltvertäglichkeit einer modernen Straßenbahn unternommen. Die hier angegebenen Werte entsprechen der Lärmentwicklung der verschiedenen Verkehrsmittel in einer Entfernung von 7,5 m vom 40 km/h schnellen Fahrzeuge. Die Straßenbahn schneidet nicht nur besser als der Bus ab, sie ist auch leiser als Pkws. Abb.: London Transport |

|

Die AG Straßenbahn hat daher ein Konzept

zum Ausbau des Berliner Straßenbahnnetzes

für das nächste Jahrzehnt, differenziert

nach mehreren Dringlichkeitsstufen,

erarbeitet. In der Arbeit wird dabei ausführlich

auf die notwendigen Neuerweiterungen

im Bezirk Mitte, nach Kreuzberg, nach

Moabit, in das Märkische Viertel oder nach

Schöneberg/Steglitz eingegangen.

Für die Strecken der 1. Dringlichkeitsstufe,

die vorrangig “grenzüberschreitende" Strecken

zur Verknüpfung der vielfach noch immer

getrennten öffentlichen Verkehrsnetze

sowie die Erschließung der Ost-Berliner Innenstadt

enthält, müssen sofort die erforderlichen

Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.

Mit dem Ziel, die Mobilität in

der Stadt auf umwelt- und stadtverträgliche

Weise zu sichern und damit die Attraktivität

der Stadt zu erhöhen, müssen alle Anstrengungen

zur zügigen Attraktivitätssteigerung

und zur Erweiterung des bestehenden Netzes

unternommen werden. Dann könnten

entsgrechend den Forderung der AG

Straßenbahn bis zum Jahr 1995 zusätzlich

zum bestehenden, ca. 170 km langen Straßenbahnnetz

ca. 30 km Neubaustrecken in Betrieb gehen.

Bis zum Jahr 2000 sollten dann die Neubaustrecken

der 2. Dringlichkeitstufe mit weiteren ca. 50 km

realisiert werden. Die erforderlichen Trassen

sollten stadtplanerisch

schon heute berücksichtigt werden. Für die

im Zuge der weiteren Siedlungsentwicklung

diskutierten Neubaugebiete im Norden der

Stadt sollte die Straßenbahn von vornherein

zur Erschließung mitgeplant und zeitgleich

mit dem Wohnungsbau realisiert werden.

Weitere Streckenverlängerungen - vor allem

im Westteil der Stadt - sollten in der 3.

Dringlichkeitsstufe realisiert werden.

Verlängerungsstrecken der 1. Dringlichkeitsstufe (30,6 km)

- Bornholmer Straße - U-Bf. Seestraße (3,7 km)

- Eberswalder Straße - Nordbahnhof (1,9 km)

- Chausseestraße - S-Bf. Lehrter Bf. - U-Bf. Turmstraße (3,1 km)

- Rosenthal - Märkisches Viertel - Rathaus Reinickendorf (3,5 km)

- Schleife Märkisches Viertel, Senftenberger (2,5 km)

- S-Bf. Warschauer Str. - U-Bf. Schlesisches Tor (1,0 km)

- Moll-/Hans-Beimler-Str. - Leipziger Str. - Potsdamer Platz (4,0 km)

- Weidendammer Brücke - Friedrich-/Leipziger Straße (1,2 km)

- Falkenberg - Marzahn (2,9 km)

- Leninallee/Oderberger Str. - Leninallee/Vulkanstraße (1,7 km)

- Leninallee/Allee der Kosmonauten (0,7 km)

- Köpenick, Müggelheimer Straße (0,4 km)

- Müggelheimer Damm - Salvador-Allende-Viertel/Müggelschlößchenweg

(1,2 km)

- Sterndamm - U-Bf. Zwickauer Damm (2.8 km)

Verlängerungsstrecken der 2. Dringlichkeitsstufe (50,7 km)

- Rathaus Reinickendorf - U-Bf. Tegel (3,1 km)

- Bf. Wittenau (Nordbahn) - Kurt-Schumacher-Platz (3,5 km)

- Prinzenallee - Rathaus Pankow (2,0 km)

- S-Bf. Pankow-Heinersdorf - Am Steinberg (2,5 km)

- Berliner Allee - Feldtmannstraße (0,8 km)

- Erich-Correns-Straße (0,8 km)

- Hellersdorf - Mahlsdorf (2,5 km)

- Leninplatz - Köpenicker Straße (2,6 km)

- S-Bf. Treptower Park - Spittelmarkt (4,8 km)

- Spittelmarkt - Hallesches Tor (1,8 km)

- Potsdamer Platz - Rathaus Steglitz (7,3 km)

- U-Bf. Turmstraße - U-Bf. Jungfernheide (3.8 km)

- Moll-/Karl-Liebknecht-Str. - Friedrichstraße (2,3 km)

- Rotes Rathaus - S-Bf. Marx-Engels-Platz (0,7 km)

- U-Bf. Schlesisches Tor - Hermannplatz (2,5 km)

- Adlershof - Flughafen Schönefeld (5,3 km)

- Märkisches Museum - Unter den Linden (3,9 km)

- Unter den Linden - Reichstag - Alt-Moabit (2,5 km)

- Wilhelm-Pieck-Straße (1,0 km)

Sanierung des bestehenden Netzes

Unabhängig vom Streckenneubau

kommt aber auch der Sanierung des bestehenden

Netzes einschließlich des Ausbaus zu

einer modernen Straßenbahn

z.B. mit Vorrangschaltungen, überwiegend

eigenen Trassen usw. eine hohe

Bedeutung zu. Gelder können dafür in

erheblichem Umfang für die nächsten

beiden Jahre aus dem Finanztopf “Gemeinschaftswerk

Aufschwung Ost" von

geplanten U-Bahn-Neubaumaßnahmen

umverteilt werden (U-Bahn-Verlängerung in das

Märkische Viertel oder Verlängerung der Bahnsteige auf der U6).

Neue Fahrzeuge

Unverzichtbar ist jedoch auch die kurzfristige

Entscheidung zur Beschaffung von neuen Straßenbahnfahrzeugen

nach westdeutschem Muster zur Erneuerung

des nicht mehr zeitgemäßen Berlinere Wagenparks.

Bereits entwickelte

Niederflurfahrzeuge, z.B. für Bremen, können

wegen ihres modulhaften Aufbaus entsprechend

den spezifischen Berliner Anforderungen

(längere Züge, eventuell Zweirichtungsfahrzeuge)

sofort als Serienfahrzeug gebaut werden. Gleichzeitig

sollte für die neueren Tatra-Fahrzeuge endlich auch in Berlin ein

Sanierungsprogramm eingeleitet werden - so

wie dies in anderen ostdeutschen Städten, z.B.

Schwerin und Halle, schon längst beschlossen

wurde.

Mitgearbeitet haben an dem Konzept und seiner

Veröffentlichung als Broschüre die Bürgerinitiative

Stadtring Süd (BISS), die Bürgerinitiative Westtagente

(BIW), der Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland (BUND), die Fahrgastinitiative

Berlin (FIB), die Interessengemeinschaft Eisenbahn und Nahverkehr

Berlin (IGEB) und der Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutschland

(VCD). Die Broschüre mit dem Titel "Tra(u)mstadt Berlin" ist zum

Preis von DM 9,80 erhältlich. AG Straßenbahn

|