|

Projektidee- und Ziele

Das Konzept „Straßenbahn für ganz Berlin"

ist im Rahmen des Studiengangs Stadt- und

Regionalplanung an der TU-Berlin als

selbstbestimmtes Studienprojekt von

Holger Orb und Tilo Schütz erarbeitet worden.

Ziel ist es, ein integriertes, auf die

Gesamtstadt bezogenes Nahverkehrskonzept

zu entwickeln, das sich nicht nur in

schematischen Aussagen über erwünschte

Streckenverlängerungen erschöpft, sondern

in städtebaulicher, netztechnischer

und betrieblicher Hinsicht ein zunächst in

sich geschlossenes System ergibt, um daraus

dann sinnvolle Entwicklungsstufen

ableiten zu können.

|

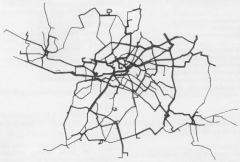

| Gesamtnetz mit Belegung der Linien (ganz dick: sechs Linien, ganz dünn eine Line) Grafik: Studienprojekt |

|

Netztechnische Planung und städtebauliche

Gestaltung hängen in vielerlei Hinsicht

voneinander ab und sollten nicht isoliert

betrachtet werden. Die Straßenbahn prägt

mit ihren baulichen Anlagen nachhaltig das

Straßenbild. Dies sehen wir als Chance, in

vielen Stadtbereichen die Zerstückelung der

öffentlichen Räume aufzuheben, die

Stadtstruktur wieder erleb- und erfahrbar

zu machen und somit eine Reurbanisierung

von Stadträumen einzuleiten.

Warum „Straßenbahn für ganz Berlin"?

Ein erster Blick auf den Linienplan zeigt,

daß Berlin in netztechnischer Hinsicht

immer noch geteilt ist. Während im Westen

die Farben blau und violett dominieren,

sind es im Osten rot und grün. Wie so vieles

ist dies Ergebnis der teilungsbedingten

Nachkriegspolitik. Bis in die 50er Jahre verfügte

Berlin über ein flächendeckendes

Straßenbahnnetz. In den 50er Jahren

entschloß man sich jedoch, Autostraßen- und

U-Bahnbau zu forcieren. Die

Straßenbahn wurde - ohne einen demokratischen

Beschluß zu fassen - abgeschafft.

Eine technokratische Verkehrsplanung

nahm auf den Ort und seine jeweilige

Gegebenheit keine Rücksicht mehr, die

Folge war eine nachhaltige Zerstörung der

Stadtstruktur. Der Vergleich von Karten und

Bildern aus den 50er und 60er Jahren mit

dem heutigen Zustand dokumentiert den

Verlust der stadträumlichen Qualitäten und

die Vorherrschaft des Autos. Er lieferte

Anregungen für die städtebauliche Detailierung.

Dabei gilt es, auf den jeweiligen

Ort und seine Qualitäten Rücksicht zu nehmen

und genau abzuwägen, wie die

Straßenbahn an die vorhandene Stadt

angepaßt werden kann. „Straßenbahn für

ganz Berlin" aber auch deshalb, weil es so

wie es ist, nicht weitergehen kann. Der in

den 50er und 60er Jahren in West-Berlin

aufgeblähte Busverkehr überschreitet in

vielen Bereichen die Grenzen eines wirtschaftlich

vertretbaren Angebots, allein

vom Fahrgastaufkommen sind die Hälfte

der West-Berliner Buslinien straßenbahnwürdig.

Somit entspricht das heutige

Verkehrsnetz oftmals noch den Zuständen

zu Zeiten der Teilung. Oberirdische, umsteigefreie

Verbindungen sucht man oftmals

vergebens, in der Innenstadt läuft man lieber

gleich zu Fuß.

Die Konzeption

|

| Ruhlebender Straße in Spandau: mit Schnellstraßenbahnstrecke (um 1960), ... Foto: W.R. Reimann |

|

| mit Stau und Busspur. Foto: Studienprojekt |

|

Die Ableitung des Straßenbahnnetzes

ergab sich aus der Stadtstruktur, der polyzentralen

Gliederung Berlins. So gibt es,

analog zur Stadtstruktur, neun Netzbereiche,

die vielfach ineinandergreifen. Sie

erschließen die Stadtteile in sich selbst und

überlappen sich in wichtigen Straßenzügen,

so daß dichte Takte entstehen. Die

zahlreichen Teilzentren werden so mit

ihrem Einzugsbereich und auch untereinander

verbunden. Die Teilnetze bedingen

auch betriebliche Notwendigkeiten, da die

einzelnen Linien bestimmte Längen nicht

überschreiten sollten.

Die Frage der Streckenführung ergab sich

im wesentlichen ebenfalls aus der Stadt,

nämlich aus dem Netz der öffentlichen

Räume bzw. aus der Nutzung der städtischen

Teilbereiche und Straßenzüge. Die

verkehrliche Bedeutung übergeordneter

Straßen wie des Generalszuges oder der

Heerstraße ist offensichtlich, sie verbinden

städtische Orte untereinander. Andere

Straßen, wie z.B. die Spandauer Altstadt,

sind auch Ziele des Verkehrs, sie wollen

erreicht (also erschlossen) werden, solche

Straßen sind straßenbahnwürdig. Für ausgewählte

Strecken wurden zudem

Analysen des bisherigen Busplatzangebots

anhand der aktuellen Kursbuchtabellen

durchgeführt. Sie bildeten die einzig zuverlässige

Datenquelle, da andere Zahlen nicht

zugänglich waren. Weitere Zwangspunkte

ergaben die vorhandenen U-Bahn-Strecken

sowie städtebauliche Gegebenheiten, die

dazu führten, in bestimmten Fällen auf die

Anlage von Strecken zu verzichten.

Parallelverkehre erklären sich im wesentlichen

aus der übergeordneten Bedeutung

der Straßenzüge (z.B. Handel), die über

bestimmte Abschnitte notwendig sind, um

die Attraktivität des Gesamtstraßenbahnnetzes

(umsteigefreie Verbindungen,

Kurzstreckenrelationen) zu gewährleisten.

Insbesondere im Innenstadtbereich finden

die meisten Fahrten im Bereich unter

sechs Kilometern statt, so daß sie mit der

U-Bahn oftmals nur unzulänglich zu bewältigen

sind. Trotz niedrigerer Durchschnittsgeschwindigkeit

kann die Straßenbahn dort

mit gut erreichbaren Haltestellen und

umsteigefreien Verbindungen schnellere

Gesamtfahrzeiten garantieren und das subjektive

Fahrgefühl erheblich steigern. Die

Kriterien waren also meist qualitativer Art,

da nur diese oftmals gesichert abzuleiten

waren.

|

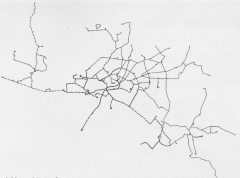

| Netzentwicklung bis Stufe 3: Mit ca. 150km neuen Straßenbahnstrecken könnte die Innenstadt und Spandau erschlossen werden. Grafik: Studienprojekt |

|

Für die städtebauliche Gestaltung wurden

Grundsätze aus der Forschungsarbeit

abgeleitet und in jeweils auf den Ort bezogenen

Entwürfen in die Stadtkarte 1:1000

eingearbeitet. Die Einführung der Straßenbahn

und die Gestaltung des öffentlichen

Raumes bieten die Chance, den vom Autoverkehr

zernagten Straßenräumen wieder

ein allen Nutzern gerechtwerdendes Erscheinungsbild

zu geben. Dazu gehören eine

übersichtliche und langlebige Straßenraumgestaltung

und die Umverteilung der

Autoverkehrsflächen zugunsten von Fußgängern,

Radfahrern und öffentlichem

Nahverkehr. Dennoch hat sich auch die

Straßenbahn den städtebaulichen Gegebenheiten

anzupassen. Straßenbündige

Anlagen sind deshalb selbstverständlicher

Bestandteil des neuen Netzes. Im Endzustand,

nach einem Zeithorizont von ca. 35

Jahren, könnte das Netz 60 Straßenbahnlinien

haben. Von den heute etwa 160

Buslinien könnten ca. 60 entfallen.

Entwicklungsstufen

Von der weit entfernten Vision lassen sich

dennoch konkrete, schon in naher Zukunft

zu realisierende, Stufen ableiten, sieben

sind insgesamt vorgesehen. Für die aktuelle

Diskussion sind die ersten drei Stufen von

großer Bedeutung. Oberste Priorität sollte

der Bau der Ost-West-Verbindung über

Französische Straße - Tiergartenstraße zum

Zoo haben. Ebenso wichtig ist die

Erschließung des Regierungsviertels, also

die Schließung des kleinen Rings über

Lehrter Bahnhof - Potsdamer Platz -

Hallesches Tor - Hermannplatz. Diese

Strecken könnten bis 2003 realisiert sein.

Bis 2005 sollte dann die Strecke nach

Moabit sowie die Verlängerung vom

Virchow-Klinikum zum Zoo folgen. Bis zur

Stufe 2 wird die Innenstadt fast flächendeckend

erschlossen, in Stufe 3 folgt dann

der Aufbau und die Anbindung des

Spandauer Netzes. Alternativ wäre auch die

Einrichtung eines Spandauer Inselnetzes

schon ab der 1. Stufe möglich, der jedoch

zunächst auf Kosten des Innenstadtnetzes

ginge (Netzverbindung in Stufe 3).

|

| Mit der Straßenbahn zum Reichstag, Schnell, preiswert und benutzerfreundlich könnte die Straßenbahn das neue Regierungsviertel erschließen. Grafik: Studienprojekt |

|

Die gesamte erste Stufe umfaßt eine

Streckenlänge von ca. 50km, die für ca. 1

Mrd DM zu realisieren wäre. Zum

Vergleich: die geplante U5 wird ca. 1,8 Mrd

DM kosten.

Von der Durchsetzung dieser Strecken

hängt nicht zuletzt auch die weitere

Entwicklung des Netzes ab. Die Straßenbahn

durch das Regierungsviertel, am südlichen

Tiergartenrand oder durch den Görlitzer

Park zu führen bedeutet zunächst,

vorhandene Widerstände abzubauen, um

die „Knackpunkte" zu lösen. Sollte dies

gelingen, dann wird die „Straßenbahn für

ganz Berlin" zum Selbstläufer werden.

|

| Straßenbahnen am Reichstag um 1938. Foto: Willy Pragher |

|

Nun gilt es, eine breite öffentliche Diskussion

ins Leben zu rufen. Mit der Wiederbelebung

der „AG Straßenbahn" unter

Beteiligung des BUND, der IGEB, der BIW,

des Moabiter Ratschlags und des VCD soll

das Thema Straßenbahn für ganz Berlin

wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Dazu sind vor den Wahlen Ausstellungen

und Diskussionen in den Innenstadtbezirken

geplant. Im Frühsommer

wird dazu eine umfassende Dokumentation

erscheinen, um allen Interessierten den

Einblick in die Konzeption zu ermöglichen.

Kontakt über den BUND, Tel. 78790017

bzw. e-mail StraBerlin@aol.com. Holger Orb, Tilo Schütz,

TU-Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung

|