|

Ist von der Schönhauser Allee die Rede,

denken wohl die meisten Berliner sofort an

die dortige Hochbahn, die am 27. Juli vor

hundert Jahren ihren öffentlichen Betrieb

aufnahm. Offenbar wird das Image dieses

Boulevards von dem eisernen Viadukt stärker

geprägt als jenes von Bülow-, Gitschiner,

Skalitzer oder Oberbaumstraße – und dies,

obwohl die drei letztgenannten, anders als

die Schönhauser Allee, auf voller Länge von

einer Hochbahn durchzogen werden.

Dabei verdankt das Bauwerk in Prenzlauer

Berg seine Entstehung rein finanziellen

Erwägungen: Die Strecke vom Spittelmarkt

zum Alexanderplatz war unmittelbar

zuvor errichtet und bereits am 1. Juli

1913 eröffnet worden. Sie hatte sich – vor

allem wegen der Unterfahrung der Spree

und zahlreicher Häuser in der noch dicht

bebauten Altstadt – als teurer denn erwartet

entpuppt.

Die Mehrkosten sollten

durch die Anlage einer Hoch- anstelle einer

Untergrundbahn wenigstens teilweise

wieder hereingeholt werden. Außerdem

vermied man auf diese Weise eine komplizierte

Kreuzung mit der hier im Graben

verlaufenden Ringbahn und mit großen

Abwasserkanälen.

|

| Eigentlich ging es nur darum, Kosten zu sparen. Und längst wäre ein solcher Bau wohl nicht mehr möglich. Nicht von ungefähr war die Hochbahn in der Schönhauser Allee, die jetzt einhundert Jahre alt wird, die letzte ihrer Art in Berlin. Dennoch wird sie seit langem weniger als Belästigung betrachtet, sondern als Beleg besonders großer Urbanität. Foto: Jan Gympel |

|

Im eher proletarisch geprägten Berliner Norden,

meinten die Verantwortlichen, müsse auf

Anwohnerproteste wenig Rücksicht genommen

werden. War lange geglaubt worden, in

Berlin wegen der Bodenbeschaffenheit gar

keine Tunnel bauen zu können, so hatte sich

die Stimmung rund eine Dekade nach der

Inbetriebnahme der Hoch- und Untergrundbahn

vollständig gedreht: Die ursprünglich

favorisierten und allen voran von Siemens

ausgiebig propagierten Viaduktstrecken waren

selbst in einem bestenfalls halbdemokratischen

Obrigkeitsstaat wie dem deutschen Kaiserreich

politisch kaum mehr durchzusetzen.

Die Hochbahn – ein Auslaufmodell

So war denn die Hochbahn in der Schönhauser

Allee, nach und neben der 1902 eröffneten

Stammstrecke, bereits das letzte eiserne

Viadukt inmitten einer Straße, welches in

Berlin errichtet wurde. Als man es verlängerte

– die Verbindung zum heutigen Bahnhof

Vinetastraße ging am 29. Juni 1930 in Betrieb

–, ließ man die Strecke so schnell wie

möglich in der Erde verschwinden. Was in

diesem Falle eben bedeutete: nach der Kreuzung

mit der Bornholmer/Wisbyer Straße. In

technischer Hinsicht hätte nichts dagegen

gesprochen, die sich an die Schönhauser Allee

anschließende Berliner Straße in Pankow

wenigstens bis kurz vor der Stettiner Bahn

mit einer Hochbahn zu versehen.

|

| Foto: Jan Gympel |

|

| Foto: Jan Gympel |

|

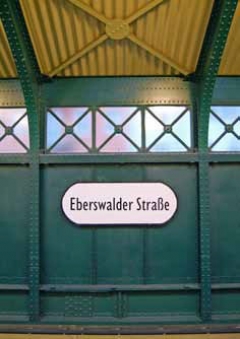

| Klobig und monumental wirkt der Unterbau des Hochbahnhofs Eberswalder Straße. Einen eleganteren Eindruck erweckt, durch die Schrägstellung der Stützen, der eiserne Viadukt. Die 1930 eröffnete Verlängerung wurde hingegen betont schlicht und sachlich gestaltet (im Hintergrund der alte Viadukt, der an der heutigen Kreuzung Paul-Robeson-/Erich-Weinert-Straße endet). Foto: Jan Gympel |

|

Heute wäre ein eiserner Viadukt schon

aus Kostengründen kaum mehr vorstellbar:

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Preise

für Stahl stark gestiegen, schon deshalb

führte man Hochbahnen – etwa zwischen

Nürnberg und Fürth oder einen Teil der

S-Bahn nach Hamburg-Harburg – in Stahlbeton

aus.

Derlei wäre wiederum vor hundert Jahren

undenkbar gewesen, allein schon weil

einer gefälligen Gestaltung des öffentlichen

Raums ungleich mehr Bedeutung

beigemessen wurde als heutzutage, wo

man schon froh ist, wenn der Schmutz, die

Schmierereien, die allgemeine und auch die

ästhetische Verwahrlosung zumindest nicht

überhand nehmen.

Umso bemerkenswerter ist, wie vergleichsweise

wenig Ambition und sonstiger

Aufwand in der Schönhauser Allee auf eine

dem breiten Geschmack schmeichelnde

Formgebung verwendet wurde. Die ersten

in Berlin gebauten Hochbahnviadukte waren

ja – um damals bereits starken Vorbehalten

zu begegnen – betont zartgliedrig und

transparent gehalten. Nur entlang der gesamten

Oberbaumstraße ist noch ein Stück

davon erhalten, und nach allen Erfahrungen

mit dem Denkmalschutz für Verkehrsbauten

in Berlin darf man davon ausgehen, dass

auch dieses bedeutende Dokument der örtlichen

Verkehrsgeschichte in einigen Jahren

verschwinden wird.

Für den um 1900 vorherrschenden Geschmack

stellten diese Anlagen dennoch

eine Zumutung dar. Es begann schon mit

dem verwendeten Werkstoff: Eisen galt

nicht als „echtes“ Material – wie allen voran

Stein –, sondern als ästhetisch minderwertig.

Der Bauherr versuchte, die Viadukte aufzuwerten,

indem er sie mit allerlei Schmuck

behängte und in der Bülowstraße von vornherein

etwas anders gestaltete und auch mit

steinernen Elementen ergänzte.

|

| Wenn Kreuzberg und Prenzlauer Berg wie west-östliche Pendants wirk(t)en, so nicht zuletzt, weil beide eine Hochbahn besitzen. In der Oberbaumstraße steht der letzte erhaltene Abschnitt des allerersten Viadukts, dessen betont filigrane Gestaltung sich rasch als zu zartgliedrig erwies. Foto: Jan Gympel |

|

Die wohl wesentlichste Abweichung vom

ursprünglichen Standardentwurf stellte die

Schrägstellung der Stützen dar, was dem

Viadukt eine dynamischere Anmutung verlieh.

Das wurde auch ein gutes Jahrzehnt

später in der Schönhauser Allee übernommen.

Freilich hatten sich die Konstruktionen

auf der Stammstrecke als allzu filigran

erwiesen. Im Berliner Norden kamen daher

statt Fachwerk- weniger korrosionsanfällige

Vollwandträger zum Einsatz.

Klobige Stützen für kleine Hallen

Auf Dekoration wurde relativ wenig Wert

gelegt – wohl nicht nur, weil der Jugendstil

mit seinen fließenden Formen, der noch

heute die Hochbahn in der Bülowstraße

prägt, um 1913 bereits als veraltet, wenn

nicht gar geschmacklos galt. Offenkundig

hatte man schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg,

welcher den Untergang der bürgerlichen

Gesellschaft einleiten und wahrlich

ein Zeitalter beenden sollte, einen gewissen

Sinn für schmucklosen Funktionalismus

entwickelt.

Zwar gibt es bei der Hochbahn in der

Schönhauser Allee an den Straßenkreuzungen

noch steinerne Portale, und ursprünglich

wurden diese – die auch als stabile Brückenwiderlager

dienen mögen – von verzierten

Bögen bekrönt (letzte Beispiele für

solchen Schmuck haben sich am Übergang

von der Rampe zum eisernen Viadukt, nicht

weit südlich der Station Eberswalder Straße,

erhalten). Noch bemerkenswerter sind die

Stützen, auf denen die letztgenannte Haltestelle

ruht: Man möchte meinen, in maximalem

Kontrast zu den feingliedrig wirkenden

Konstruktionen, auf denen noch heute die

Stationen Görlitzer Bahnhof, Prinzenstraße

oder Hallesches Tor stehen, sollte hier so stabil

wie möglich gebaut werden.

|

| Heute eine Rarität: Von einem verzierten Steinbogen bekrönter Pfeiler an der Rampe in der Schönhauser Allee. Foto: Jan Gympel |

|

Auch in der Schönhauser Allee zeichnete,

wie bei so vielen Berliner U-Bahn-Bauten bis

1930, als Architekt Alfred Grenander verantwortlich.

In den mächtigen Stützen mag man

einen Hang zum Monumentalen und zum

Neoklassizismus ausmachen, der für jene

Zeit nicht untypisch ist und der auch in dem –

ebenfalls 1913 nach Plänen Grenanders fertiggestellten

– Empfangsgebäude auf dem

Wittenbergplatz zum Ausdruck kam.

Die massive Sockelkonstruktion wirkt um

so klobiger, als auf ihr eine vergleichsweise

kleine, ganz einfach und funktional gestaltete

Bahnsteighalle thront. Diese wird

zwar in der Längsachse bekrönt von einer

satteldachförmigen Oberlichtraupe, doch

erstens war man 1913 noch Jahre entfernt

von den Glaubenskriegen um das Flachdach

und zweitens bewirkt die satteldachartige

Ausführung einen besseren Lichteinfall als

eine flache, ist also letztlich zweckgerichtet.

Den einzigen Schmuck an der Halle stellen

die andreaskreuzförmigen Sprossen der

hochliegenden seitlichen Fensterbänder dar

(beim heutigen Bahnhof Schönhauser Allee,

dessen Halle nahezu identisch gestaltet

wurde, blieben diese Sprossen nicht erhalten).

Ansonsten sind die Wände geschlossen.

Ursprünglich wurden sie von langen hölzernen

Reklametafeln dominiert.

Braucht man große Seitenfenster?

Die Grundform der beiden Hochbahnstationen

in der Schönhauser Allee erinnert an

den 1912 nach einem Entwurf Sepp Kaisers

errichteten Bahnhof Gleisdreieck, auf dessen

Außenansicht freilich auch deshalb wenig

Wert gelegt zu werden brauchte, weil

diese in Anbetracht der Lage der Station

kaum jemand wahrnehmen konnte. Anders

als in Gleisdreieck tragen in der Schönhauser

Allee die bogenförmigen Binder der Bahnsteighallen

viel stärker zur Raumwirkung bei.

Und während der Mittelperron nun auch bei

Viaduktstationen zum Standard geworden

war, wurden die Zugänge noch immer mit

doppelläufigen Treppen versehen. Nur an

der Haltestelle Eberswalder Straße ist diese

Situation erhalten, und so kann man dort

auch heute noch erkennen: Ein einfacherer,

einladenderer Zugang zu den Flächen unter

der Hochbahn wurde erkauft mit für den

Fahrgastandrang zu schmalen Treppen.

|

| Foto: Jan Gympel |

|

| Der Hochbahnhof Eberswalder Straße (vormals Dimitroffstraße, vormals Danziger Straße) nach seiner jüngsten Renovierung, die ihm auch Schilder bescherte, welche die ursprüngliche Gestaltung nachahmen. Im Hintergrund die spätere Bahnsteigverlängerung, die ebenfalls überdacht wurde. Foto: Jan Gympel |

|

Kurzsichtig erscheint auch der Gedanke,

angesichts des Mittelbahnsteigs auf große

Fensterflächen in den Seitenwänden der

Hallen verzichten zu können, da die Züge

diese ohnehin verdecken würden: Der 1929

eröffnete neue Hochbahnhof Kottbusser

Tor wurde ebenso auf voller Länge großflächig

verglast wie ungefähr zeitgleich oder

wenig später entstandene Bahnsteighallen

der S-Bahn, etwa in Jannowitzbrücke, Westkreuz,

Schöneberg oder Zoo.

Rund um das Kottbusser Tor – genauer:

zwischen der Oranien-/Wiener Straße und

der Zossener Brücke – kann man auch aus

der Zwischenkriegszeit stammende Viadukte

sehen, welche die rasch verschlissenen

Ursprungsbauten ersetzten. Interessanterweise

sind sie anders gestaltet als die an der

heutigen Kreuzung Paul-Robeson-/Erich-

Weinert-Straße beginnende Verlängerung

der Hochbahn in der Schönhauser Allee:

Diese wurde so ausgeführt, dass die Längsträger

– gestützt von simplen Pfeilern mit

quadratischem Grundriss – über statt unter

der Fahrbahnfläche für die Züge liegen. Diese

Konstruktionsweise gewährleistet eine

bestmögliche Beleuchtung des unter dem

Viadukt verlaufenden Fußwegs – anders als

in Kreuzberg oder in der Bülowstraße wird

dieser Raum in der Schönhauser Allee ja

nicht mittlerweile als Parkplatz zweckentfremdet.

Der „Magistratsschirm“ kann also

noch benutzt werden.

Wobei Letzteres wohl eine dieser Bezeichnungen

ist, von denen die Berliner staunend

in gewissen Büchern und Artikeln lesen, sie

würden sie benutzen. Sie ist natürlich auch

sachlich falsch, denn 1913 hatte die Stadt

Berlin noch nicht einen einzigen Kilometer

Hoch- oder Untergrundbahn fertiggestellt.

Auch die Strecke zur Schönhauser Allee

war von privater Seite gebaut worden und

wurde privat betrieben – beides übrigens,

heute unvorstellbar, ohne Subventionen der

öffentlichen Hand.

Die Hochbahn im Norden bildete dabei

den Abschluss der ersten Schnellbahnstrecke

durch das Berliner Zentrum. Deren

Bau wurde als willkommene Gelegenheit

genutzt, in der Altstadt mal wieder kräftig

abzureißen – als die DDR dort um 1970 neben

zahlreichen Gebäuden sogar das aus

der Anfangszeit Berlins überkommene Straßennetz

tilgte, war dies ja nur der finale Akt

eines seit mindestens einem Jahrhundert

mit regelrechtem Hass betriebenen Zerstörungsprozesses.

So soll es der Stadtverwaltung ganz recht

gewesen sein, dass durch die Untertunnelung

der Spree eine große Bresche in den

ufernahen Bestand an Gebäuden des 17. und

18. Jahrhunderts geschlagen wurde. Kurz

zuvor hatte man – direkt neben dem 1913

eröffneten U-Bahnhof Klosterstraße – mal

eben einen ganzen Block abgebrochen, um

Platz für das Stadthaus zu schaffen. Und parallel

zum Bau der U-Bahn wurde seit 1906

der Kern des Scheunenviertels kahlschlagsaniert

und an seiner Stelle der heutige Rosa-Luxemburg-Platz angelegt.

So fragwürdig dieses Vorgehen war – die

Innenstadtstrecke erwies sich rasch als voller

Erfolg. Bis zum Mauerbau 1961, durch

den sie bis 1993 vom restlichen Kleinprofilnetz

abgetrennt wurde, war sie eine der

am stärksten frequentierten der Berliner

U-Bahn. So rühren aus jener Zeit auch die

Pläne, sie durch eine geradlinige Großprofilverbindung

zwischen Alexanderplatz und

Potsdamer Platz zu ergänzen – Pläne, die

man inzwischen wohl als wilde Phantasien

bezeichnen darf, denn dank veränderter

Verkehrsströme und Stadtstrukturen sowie

neuer U-Bahn-Strecken wirkt die heute von

der U 2 genutzte Trasse keineswegs mehr

überlastet, unweit von ihr wird gerade die

parallel verlaufende Verlängerung der U 5

gebaut, und eine Straßenbahn soll zwischen

Alex und Potsdamer Platz ja eigentlich auch

noch entstehen.

Beliebt bei Film und Fernsehen

Apropos Straßenbahn: Nahezu auf ihrer

gesamten Länge – und im Norden noch

über die am 16. September 2000 eröffnete

neue Endstation Pankow hinaus – wird die

Hochbahn in der Schönhauser Allee von

der Tram begleitet. Dabei ist Parallelverkehr

auf Schienen für die BVG Teufelszeug. Abgesehen

von einem Teil von Friedrich- und

Chausseestraße gibt es ihn daher auch nirgends

auf nur annähend so langer Strecke

wie in der Schönhauser Allee und der Berliner

Straße.

|

| Sachlich und schmucklos wurde auch die 1930 eröffnete Rampe in der Berliner Straße gestaltet. So schnell wie möglich ließ man die Hochbahn bei der Streckenverlängerung in der Erde verschwinden. Foto: Jan Gympel |

|

Dabei war es sicher auch dieses Nebeneinander

von Hoch- und Straßenbahn, welches

der Schönhauser Allee in den Jahren der

Teilung das Image verschaffte, Ost-Berlins

lebendigste Straße zu sein. Natürlich hatte

die Schönhauser Allee, der bald sogar die

Ehre zuteil wurde, im Schlager besungen

zu werden, auch wenig Konkurrenz: Die als

Prachtmeile gedachte Stalinallee war architektonisch

noch vor ihrer Fertigstellung wieder

in Ungnade gefallen und viel zu weitläufig,

um wirklich Urbanität zu entfalten. Erst

recht galt dies für die mühsam mit größtenteils

belanglosen Betonklötzen kaschierte,

erst um 1970 geschaffene Einöde rund um

den Fernsehturm.

Ging es darum, quirliges Großstadttreiben

zu zeigen, drehte man daher für Film

wie Fernsehen gern in der Schönhauser

Allee. Und beginnend mit Gerhard Kleins

1957 entstandenem Spielfilm „Berlin – Ecke

Schönhauser“ wurde insbesondere die große

Kreuzung vor der heutigen Station Eberswalder

Straße so oft ins Bild gerückt, dass man

fast glauben konnte, die Hochbahn wäre extra

für die Dreharbeiten aufgebaut worden.

Vielleicht trug diese offenkundige Wertschätzung

für einen Bau, der eigentlich ein Zeugnis

finstersten kapitalistischen Profitstrebens ist,

auch dazu bei, dass die Hochbahn schon 1979

unter Denkmalschutz gestellt wurde. Erst ein

Jahr später geschah dies – gegen heftigen Widerstand

der BVG – mit der ersten U-Bahn-Anlage

in West-Berlin: dem Empfangsgebäude

auf dem Wittenbergplatz.

So hatte sich etwas, das einmal als

Verschandelung betrachtet wurde, zum

besonders erhaltenswürdigen Teil des

Stadtbildes gewandelt. Natürlich stellt die

Hochbahn, wie von ihren Gegnern vor hundert

Jahren befürchtet, eine Belästigung

dar. Und genehmigungsfähig wäre solch

ein Bau heute wohl kaum mehr, und wenn

doch, würde er vermutlich von schauderhaften

Schallschutzwänden umschlossen.

Aber diese Anlage zeigt auch, wie eine

Zumutung, wenn man sich an sie gewöhnt

hat, zum Attraktivitätsgewinn werden

kann. Denn was die Schönhauser Allee

ganz wesentlich von ihren „Schwestern“

Greifswalder Straße oder Prenzlauer Allee

unterscheidet und ihr ihren besonderen

Charakter verleiht, ist eben die – sich seit

einigen Jahren in Quietschgrün darbietende

– Hochbahn, an die fast jeder denkt,

wenn es um diese Straße geht.

Jan Gympel

|