|

| Zu kaum einem anderen Thema ist die Koalitionsvereinbarung so umfassend und präzise, wie zu Planung und Bau neuer Straßenbahnstrecken. Über 25 Jahre nach der Wiedervereinigung Berlins ist das allerdings überfällig. Dieser Wandel ist auch das Verdienst der Zusammenarbeit von Parteien und Verbänden im „Bündnis Pro Straßenbahn“ (siehe SIGNAL 4/2016). Foto: Angelo Januschew |

|

Berlin hat ein neu gewähltes Abgeordnetenhaus – und seit dem 8. Dezember 2016

einen neuen Senat. Vorausgegangen waren Koalitionsverhandlungen zwischen SPD,

Linken und Grünen, die am 16. November mit der Unterzeichnung einer Koalitionsvereinbarung

für die Legislaturperiode 2016 bis 2021 abgeschlossen wurden. Kapitel

1 ist dem „Investieren in die Stadt von Morgen“ gewidmet, das vierte Unterkapitel

auf elf Seiten der Mobilität mit der programmatischen Überschrift: „Sauber, bequem

und sicher durch die Stadt – Mobilitätswende einleiten und Umweltverbund stärken“.

Nachstehend dokumentieren wir dieses Unterkapitel auszugsweise, ergänzt

um Kommentare des Berliner Fahrgastverbands IGEB.

Metropolengerechte Mobilität ist Daseinsvorsorge

für alle. Sie ist ein wichtiger

Schlüssel für das Zusammenleben in Berlin

und für wirtschaftliches Wachstum. Die

Koalition stärkt den Umweltverbund, der

einen gleichberechtigten und barrierefreien

Zugang zu Mobilität gewährleistet. Und

sie fördert eine umweltgerechte, integrierte

Infrastrukturpolitik.

Umweltverbund und öffentlicher Raum

Die Koalition passt das Berliner Mobilitätskonzept

kontinuierlich an die Bevölkerungsentwicklung,

die sich wandelnden

Mobilitätsbedürfnisse, Gender- und Diversityanforderungen

und demografische Veränderungen

an. Bei der Planung von Mobilitätsprojekten

räumt die Koalition dem Erhalt

und einer Förderung des Umweltverbundes

grundsätzlich Priorität vor einem Neubau

ein. Im Stadtentwicklungsplan Verkehr

wird der Beitrag der Projekte zum Ziel der

klimaneutralen Stadt Berlin 2050 als qualifiziertes

Bewertungskriterium berücksichtigt.

Vorrang für den Umweltverbund bedeutet

auch Umverteilung des Straßenraums

zugunsten des ÖPNVs, des Rad- und Fußverkehrs.

Die Koalition will den Straßenraum gerechter

nutzen und noch mehr lebenswerte

Straßen und Plätze schaffen. Dabei soll auch

die temporäre Umnutzung erleichtert werden.

Die Pläne zum Umbau der Schönhauser

Allee werden weiterverfolgt. Die Koalition

setzt sich für die Wiedergewinnung von

Plätzen und Orten ein. Dazu sollen auch

Bundesmittel eingesetzt werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der Mobilitätspolitik

ist der Erhalt der bestehenden Infrastruktur.

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen

Straßen- und Brückeninstandhaltung

ist ein Erhaltungsmanagementsystem

einzurichten. Die entsprechenden Baumittel

sind dauerhaft zu sichern bzw. angemessen

zu erhöhen. Die Effizienz des Berliner Baustellenmanagements

wird gesteigert.

Mit dem Ziel der Leistungsverbesserung

der Verkehrslenkung Berlin (VLB) wird die

Koalition das beauftragte Organisationsgutachten

auswerten und daraus kurzfristig

Schlussfolgerungen für die Reorganisation

ziehen, in Abstimmung mit den Aufgaben

der Bezirke. Bis dahin wird durch entsprechende

Zielvereinbarungen insbesondere

sichergestellt, dass die Projekte ÖPNV-Beschleunigung

und Verbesserung der Radwegeinfrastruktur

zügig vorangetrieben

werden. Durch eindeutige Richtlinien stellt

die Koalition die Priorität des Umweltverbundes

bei der Abwägung von straßenverkehrsbehördlichen

Anordnungen innerhalb

der rechtlichen Möglichkeiten sicher.

Die Koalition wird gemeinsam und mit

den Bezirken stadt- und umweltverträgliche

Mobilitätskonzepte für Großveranstaltungen

und große Veranstaltungskonzepte

entwickeln und umsetzen.

IGEB: „Vorrang für den öffentlichen Verkehr“

war über Jahrzehnte in vielen Koalitionsvereinbarungen

zu lesen. Tatsächlich wurde

in Deutschland fast immer und überall

dem Autoverkehr Vorrang eingeräumt. Ob

das vorstehende allgemein gehaltene Kapitel

(Ausnahme: Benennung des Umbaus der

Schönhauser Allee) dieses Mal der Auftakt

zu einer verkehrspolitischen Wende ist, wissen

wir erst am Ende der Legislaturperiode

in fünf Jahren.

Allen Verkehrsteilnehmenden mehr Sicherheit

bieten

(…)

Jugendverkehrsschulen ausbauen

(…)

Vom ÖPNV-Gesetz zum integrierten

Mobilitäts-Gesetz

Die Koalition wird das ÖPNV-Gesetz bis

Ende 2017 zu einem zukunftsfähigen, integrierten

„Mobilitätsgesetz“ weiterentwickeln,

in dem u. a. auch der Fuß- und Radverkehr

umfassend neu geregelt werden sollen.

Ferner sind die rechtlichen Rahmenbedingungen

an geltendes Bundes- und EU-Recht

anzupassen. Dieses beinhaltet den Umweltverbund,

Digitalisierung und Sharing sowie

Gender- und Diversity-Kriterien. Und es soll

eine Zweckbindung für die Mittel aus dem

Entflechtungsgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

für die Finanzierung

des Umweltverbundes enthalten.

IGEB: Auch hier sollte man (vorerst) keine

zu großen Erwartungen haben. Ein neues

Gesetz reicht nicht, wenn es nicht von neuen

Köpfen umgesetzt wird. Positiv ist aber

die Aussage, die Fördergelder des Bundes

nur noch für Projekte des Umweltverbundes

einzusetzen.

Fußverkehr komfortabler und sicherer gestalten

(…)

Neue Impulse für einen großstadtgerechten

Radverkehr

(…)

Radverkehrsinfrastruktur ausbauen

(…)

Öffentlichen Personennahverkehr

(ÖPNV) bedarfsgerecht ausbauen

Die Koalition will den Ausbau der Straßenbahn

vorantreiben. Unter Beteiligung der

Öffentlichkeit wird sie innerhalb der nächsten

fünf Jahre ein Zielnetz für den Ausbau

der Straßenbahn festlegen, dieses in den

StEP Verkehr einarbeiten und im Flächennutzungsplan

verankern. Durch Verwaltungsrichtlinien

oder Verordnungen wird

die Koalition für die Landes- und Bezirksverwaltungen

sicherstellen, dass bei der

Aufstellung von Bebauungsplänen, der Umgestaltung

oder dem Neubau von Straßen,

sowie der Untersuchung von Brücken und

deren Neu- oder Ersatzbau Trassenfreihaltungen

vorgesehen und die Anforderungen

durch einen Straßenbahnbetrieb berücksichtigt

werden.

Für die nächsten zehn Jahre soll die Priorität

bei den Netzbereichen Innenstadt,

Ersterschließung von Entwicklungsstandorten

und Erschließung von Stadtgebieten

außerhalb des Innenstadtrings mit Netzwirkung

liegen. Die vier in der Planung befindlichen

Strecken Trassenverlegung Ostkreuz,

Verbindung Hauptbahnhof—U Turmstraße,

S Schöneweide—Wista Adlershof (mit Realisierung

eines Betriebshofes) werden mit

dem Ziel der Inbetriebnahme in dieser Legislaturperiode

weiterverfolgt, ebenso der

Ausbau zum S-Bahnhof Mahlsdorf.

Für die folgenden Strecken wird die Koalition

die Vorplanungen und Planfeststellungsverfahren

sofort einleiten, so dass die

bauliche Umsetzung innerhalb der Wahlperiode

2016 bis 2021 beginnen kann:

Alexanderplatz—Kulturforum—Kleistpark—Rathaus

Steglitz (M 48 und M 85); Turmstraße—Mierendorffplatz; S+U-Bahnhof Warschauer

Straße—Hermannplatz (unter Prüfung alternativer

Routen zur Querung des Görlitzer

Parks); Erschließung des Neubaugebiets

Blankenburger Pflasterweg (Verlängerung

M 2 ab Heinersdorf) und die Tangentialstrecke

Pankow—Heinersdorf—Weißensee.

Die Planungen der mittelfristigen Maßnahmen:

S-Bahnhof Schöneweide—Sonnenallee—Hermannplatz—Potsdamer Platz

(M 9/M 41) und Potsdamer

Platz—Wittenbergplatz/Zoologischer Garten;

Mierendorffplatz—Jungfernheide—Entwicklungsgebiet

Urban Tech Republic (Flughafen TXL);

Pankow—Wollankstraße—Turmstraße

(M 27)—Mierendorffplatz—Luisenplatz;

(Alexanderplatz—)Spittelmarkt—Lindenstraße—Hallesches Tor—Mehringdamm

(mit der M 2); Johannisthal—U-Bahnhof Zwickauer

Damm werden in dieser Wahlperiode

begonnen, so dass ein Baubeginn spätestens

2026 möglich ist. Für die Durchführung

der konkreten Planverfahren für die Sofortmaßnahmen

und die mittelfristigen Maßnahmen sind die

personellen Kapazitäten

bereitzustellen.

Für die Bau- und Planungsleistungen

zur Realisierung der fünf Sofortmaßnahmen

und der fünf mittelfristigen Maßnahmen

wird der jährliche Finanzbedarf

in Höhe von 60 Mio. Euro von der Koalition

für alle Haushaltsjahre ab dem Haushaltsjahr

2019 vorgesehen und mit einer Übertragbarkeit

auf die folgenden Haushaltsjahre,

zum Beispiel durch Auflage eines

Fonds, ausgestattet. Es sind verschiedene

Finanzierungsquellen und Fördermöglichkeiten

vorhanden, so dass die Finanzierung

lediglich zu ca. 50 Prozent aus Landesmitteln

erfolgen muss.

Die Beschaffung der für den Betrieb

der neuen Strecken erforderlichen Straßenbahnfahrzeuge

ist im jährlichen Budget

von 60 Mio. Euro nicht enthalten. Eine

auskömmliche Finanzierung der Fahrzeugbeschaffung

und des dauerhaft benötigten Fahrzeugsparks wird im Rahmen des Fahrzeugpools

sicherstellt.

IGEB: In diesem Kapitel werden die drei Koalitionsparteien

außergewöhnlich konkret.

Wenn es gelingt, diesen Maßnahmenkatalog

überwiegend oder gar vollständig

abzuarbeiten, wäre das 26 Jahre nach der

Wiedervereinigung der Durchbruch für den

Ausbau des Berliner Straßenbahnnetzes

und damit für den öffentlichen Nahverkehr

insgesamt. Voraussetzung für das Gelingen

ist aber nicht nur mehr Personal bei der Senatsverkehrsverwaltung,

sondern auch der

Verzicht, für jedes Straßenbahnprojekt zunächst

eine langwierige und teure Nutzen-Kosten-Untersuchung zu machen. Diese ist

lediglich bei Projekten erforderlich, bei denen

Gelder des Bundes eingesetzt werden.

Das ist in Berlin aber nur bei wenigen Straßenbahnprojekten

der Fall und wird auch

künftig eine Ausnahme bleiben.

S-Bahn-Qualität steigern

Die Koalition setzt sich für weitere Verbesserungen

bei der Berliner S-Bahn ein. Pünktlichkeit,

Zuverlässigkeit und ein stabiler Taktverkehr

stehen für die Koalition dabei im Vordergrund.

Mittelfristig soll die S-Bahn durch

Ausbau und neue Fahrzeuge attraktiver und

schneller werden. Aber auch die Deutsche

Bahn AG selbst muss einen noch stärkeren

Beitrag für ein zuverlässiges S-Bahn-Netz

und sichere, attraktive Bahnhöfe über ihre

Tochtergesellschaften leisten. Der Anteil von

Umweltbundesamt-zertifiziertem Ökostrom

bei der Berliner S-Bahn soll schrittweise auf

100 Prozent angehoben und bei Ausschreibungen

sichergestellt werden.

|

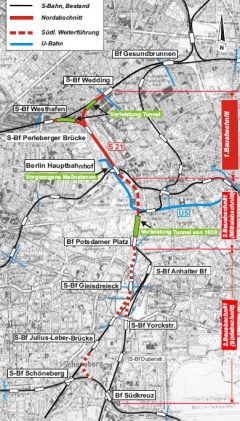

| Seit Jahren setzt sich der Berliner Fahrgastverband IGEB für den Bau des S-Bahnhofs Perleberger Brücke ein. Es ist einfach nicht zu fassen, dass hier im östlichen Moabit ein großer neuer Stadtteil gebaut wird, der nur durch Straßen und Busverkehr erschlossen werden soll, obwohl die S-Bahn entlang fährt. Erfreulich, dass die neue Koalition ihn nun aufgenommen hat. Abb: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |

|

Von der Deutschen Bahn AG fordert die

Koalition, die S 21 zügig fertigzustellen, insbesondere

den Baubeginn für den zweiten

Bauabschnitt zeitnah anzugehen und die

Planungen für den dritten Bauabschnitt

rasch voranzubringen. Sie setzt sich auch

für den Bau eines zusätzlichen Bahnhofs

Perleberger Brücke ein. Die Koalition unterstützt

das integrierte Express-Konzept der

Berliner S-Bahn von Nauen über Spandau

in die Berliner Innenstadt. Entsprechende

Untersuchungen für diese schnelle, fahrgastfreundliche

Verbindung werden vorangetrieben.

In Zukunft will die Koalition die Abhängigkeit

von einem/r einzelnen Betreiber*in

verringern, um mehr Einfluss auf die Qualität

des S-Bahn-Verkehrs zu erreichen und

die Kosten zu senken. Für die zukünftigen

S-Bahn-Ausschreibungen für den Betrieb ab

2028 will die Koalition daher die Schaffung

eines landeseigenen Fahrzeugpools oder

andere Modelle, die die Übernahmemöglichkeit

durch eine/n neuen Betreiber*in

prüfen. Die Voraussetzungen für eine gesellschaftsrechtliche

Beteiligung des Landes an

der Berliner S-Bahn sollen untersucht werden.

IGEB: Anders als bei der Straßenbahn überwiegen

hier allgemeine Absichtserklärungen.

Aber die Absicht, einen Fahrzeugpool

zumindest zu prüfen, ist bemerkenswert,

nachdem sich in der Vergangenheit der

einstige Regierende Bürgermeister Klaus

Wowereit und große Teile seiner SPD solchen

Überlegungen grundsätzlich verschlossen

haben.

Bemerkenswert ist auch, dass die Koalition

den dritten Bauabschnitt der S 21 thematisiert

(Potsdamer Platz—Yorckstraße), denn

angesichts der großen Hürden beim zweiten

Bauabschnitt (Hauptbahnhof—Potsdamer

Platz) sollte ein Vorziehen des dritten

Abschnittes zumindest geprüft werden. Und

ein Lob verdient die Koalition natürlich dafür,

dass sie die jahrelange IGEB-Forderung

nach einem Bau des S-Bahnhofs Perleberger

Brücke aufgegriffen hat.

Verbesserung des Angebots und Verdichtung

des Taktes

Die Koalition wird den Takt von S-Bahn,

U-Bahn, Bus und Straßenbahn, insbesondere

in den Außenbezirken, verbessern und die

Anschlusssicherheit erhöhen.

|

| Die Ausweitung des 5-Minuten-Taktes auf der Ringbahn ist dringlich – und ebenfalls eine Jahrelange IGEB-Forderung. Es bleibt zu hoffen, dass die S-Bahn Berlin auch in der Lage ist, das Angebot entsprechend auszuweiten. Foto: Holger Mertens |

|

Sobald ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung

stehen, setzt die Koalition auf dem

S-Bahn-Ring tagsüber auf einen

5-Minuten-Takt. Dafür soll in den kommenden

Jahren auch das nötige dritte Bahnsteiggleis

in Westend gebaut werden. Bis zur

Lieferung neuer S-Bahn-Züge setzt die Koalition

auf punktuelle Verbesserungen der

Taktzeiten im S-Bahn-Netz zum Fahrplanwechsel

2017: Der 5-Minuten-Takt auf dem

Ring soll ebenso ausgeweitet werden wie

andere Takte auf der Berliner Stadtbahn

und im Nordsüd-Tunnel. Noch vorhandene

eingleisige Strecken im S-Bahn-Netz will

die Koalition Schritt für Schritt beseitigen.

Hierzu zählt insbesondere die Strecke der

S 25 nach Tegel, die Strecke der S 2 im Norden

und Süden sowie die Strecke zwischen

Wannsee und Griebnitzsee.

In den Außenbezirken wird das Angebot

durch Rufbusse und Sammeltaxis verbessert.

Auf den Nachtbuslinien soll im Tarifbereich

B im Bedarfsfall auch zwischen zwei

Haltestellen gehalten werden können. Der

Einstieg beim Bus soll in der Hauptverkehrszeit

grundsätzlich an allen Türen erlaubt

werden.

IGEB: Auch hier sind einige langjährige

IGEB-Forderungen wiederzufinden. Das gilt

insbesondere für die Ausweitung des

5-Minuten-Takts auf der Ringbahn, den Ausbau

des S-Bahnhofs Westend und den Bau bzw.

den Wiederaufbau zweiter S-Bahn-Gleise.

Ein ganz dickes Lob verdienen die Koalitionäre

für die Freigabe aller Türen zum Einstieg

in die BVG-Busse. Peinlich für Berlin,

dass so etwas überhaupt in einer Koalitionsvereinbarung

stehen muss. Aber es ist gut

für die Fahrgäste, dass es hier steht, denn

BVG-Personalrats- und Gewerkschaftsvertreter

werden sicherlich schon an Abwehrstrategien

arbeiten.

Vorrang, Barrierefreiheit und mehr

Sicherheit für den ÖPNV

Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des

ÖPNV-Angebots, von Pünktlichkeit und

Wirtschaftlichkeit sind Maßnahmen zur Verkehrsbeschleunigung.

Der ÖPNV soll konsequent

Vorrang erhalten. Die Koalition verfolgt

die nachstehenden Zielsetzungen: Alle

existierenden Lichtsignalanlagen-Vorrangschaltungen,

die abgestellt wurden, sollen

kurzfristig wieder in Betrieb genommen

werden. Um die Beschleunigung zu effektivieren,

werden die entsprechenden LSAMaßnahmen

als absolute Beschleunigung

realisiert. Es wird eine „Task-Force Beschleunigung“

eingerichtet. Neue Busspuren

werden dort eingerichtet, wo die Busse im

Stau stehen, und Lücken im existierenden

Busspurennetz geschlossen. Die zeitliche

Beschränkung der bestehenden Busspuren

wird aufgehoben. Die Koalition wird mehr

Umweltspuren mit einer Breite von 4,75 m

einrichten. Durch ein nachhaltiges Ahnden

seitens der Polizei und der Ordnungsämter

sollen die Busspuren konsequent von parkenden

Autos freigehalten werden. Durch

den Bau von Buskaps ist ein ungehindertes

An- und Abfahren zu ermöglichen. Weitere

Maßnahmen zur Beschleunigung sind Abmarkierungen

und verkürzte Haltestellen-Aufenthaltszeiten.

Der barrierefreie Ausbau des U- und

S-Bahn-Netzes soll bis 2020 erfolgen, barrierefreie

Straßenbahnhaltestellen werden

bis 2022 angestrebt. Für den schrittweisen

barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen,

der im Regelfall mit Kasseler Borden und

problemlos anfahrbaren Buskaps erfolgen

soll, werden zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt.

In Zusammenarbeit mit dem Fahrgastbeirat

wird die Koalition ein Gesamtkonzept für

die Mobilitätssicherung von Menschen mit

Behinderung erarbeiten, mit dem Ziel, die

Verkehrsmittel besser miteinander zu verzahnen.

Das Konzept soll u. a. auch konkrete

Maßnahmen zur Einführung sprechender

Busse und Bahnen sowie zum Erhalt und der

qualitativen Entwicklung des Sonderfahrdienstes

enthalten. Der VBB-Begleitservice

wird weitergeführt. Die Eigenbeteiligung

der Nutzer*innen des Sonderfahrdienstes

wird auf Sozialverträglichkeit überprüft.

Durch Investitionshilfen werden die Voraussetzungen

geschaffen, dass eine ausreichende

Zahl (rund 10 Prozent) barrierefreier

und multifunktionaler Taxen (Inklusionstaxi)

sichergestellt und die Eigenbeteiligung an

den Fahrtkosten innerhalb des Taxikontos

an das Niveau des Sonderfahrdienstes angepasst

werden.

Sicherheit im ÖPNV ist wesentlich für die

Attraktivität des öffentlichen Verkehrsangebots.

Die Koalition wird die Voraussetzungen

schaffen, um das Sicherheitspersonal

der BVG zu verstärken. Gemeinsame Streifen

von BVG-Sicherheitspersonal und Polizei

sowie die Besetzung der BVG-Sicherheitsleitstelle

mit der Berliner Polizei werden

gewährleistet. Auch die Sicherheit bei der

Berliner S-Bahn soll erhöht werden.

IGEB: Auch dieses Kapitel ist im Allgemeinen

wie bei den Details aus Fahrgastsicht zu unterstützen.

Und auch dieses Kapitel enthält

(richtigerweise) Details, die für Berlin nur

peinlich sind. Buskaps sind andernorts eine

Selbstverständlichkeit und bedürfen keiner

Erwähnung mehr. Am peinlichsten aber ist,

dass es erforderlich ist, die Inbetriebnahme

vorhandener Vorrangschaltungen an Verkehrsampeln

zu vereinbaren. Das veranschaulicht,

wie die Autolobbyisten mithilfe

der „Verkehrslenkung Berlin“ jahrelang die

BVG ausgebremst haben.

Interessant ist der Verweis auf „den“ Fahrgastbeirat.

Will die Koalition einen solchen

zentralen Beirat einrichten? Es wäre eine

gute Entscheidung.

ÖPNV-Tarife sozialverträglich gestalten

Die Koalition wird als ersten großen Schritt

den Preis für das Berlin-Ticket S zeitnah an

den im ALG II-Regelsatz vorgesehenen Anteil

für Mobilität angleichen.

|

| Oftmals unverständlich: Struktur und Preise im VBB-Tarif. Der heutige Tarif ist zu sehr durch „Erlösergiebigkeit“ geprägt, ist zu unübersichtlich und bietet zu viele Fallen, die aus zahlungswilligen Fahrgästen Schwarzfahrer machen. Gut, dass die Koalition den VBB-Tarif gründlich untersuchen lassen will. In der Koalitionsvereinbarung fehlt allerdings das Ziel, das Berliner Zwei-Stunden-Ticket endlich wieder flexibel in alle Richtungen nutzen zu können. Foto: Marc Heller |

|

Die Koalition gründet eine Facharbeitsgruppe,

die unter Leitung der zuständigen

Senatsverwaltung die zukünftige Fahrpreisgestaltung

erarbeitet, solange werden

die Fahrpreise eingefroren. Die Koalition

prüft, ob und wie durch eine Änderung

der Tarifstruktur und eine Senkung der

Fahrpreise neue Fahrgäste und damit zusätzliche

Einnahmen gewonnen werden

können. Die Facharbeitsgruppe befasst

sich dabei auch mit folgenden Maßnahmen:

Der Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten

des Berlin-Ticket-S auf

Wohngeldempfänger*innen, der Einführung

eines vergünstigten Zeitfahrausweises

für junge Menschen bis 18 Jahre, die keinen

Anspruch auf ein Schüler*innen-/Azubi-Ticket,

Ticket S oder Semesterticket haben,

und eines solidarischen Azubi-Tickets, der

Einführung einer 10-Fahrten-Karte, eines

solidarischen/attraktiven Jobtickets, der

Fahrradmitnahme in der Umweltkarte, der

Vereinfachung des gesamten Fahrscheinsortiments

und Zusammenfassung vergleichbarer

Angebote sowie der Änderung der

Mitnahmeregelung bei der VBB-Umweltkarte

von 20 Uhr auf eine frühere Uhrzeit. Die

Möglichkeiten einer ermäßigten Vierfahrtenkarte

und von ermäßigten Anschluss-

Fahrausweisen (A/C) werden kurzfristig

geprüft. Die Koalition will Kombiticket-Angebote

ausweiten, auch auf Fluggäste. Das

Leihfahrradsystem wird in das Tarifsystem

des VBB integriert, so dass der Pauschaltarif

in der Umweltkarte enthalten ist.

Die Koalition gibt eine umfassende Machbarkeitsstudie

in Auftrag, deren Ergebnis

bis Ende 2019 vorgelegt werden soll. Darin

werden die Einführung einer

Nahverkehrsabgabe/Infrastrukturabgabe für Berlin und

das Tarifgebiet des VBB, die Einführung einer

solidarischen Umlagefinanzierung im

ÖPNV in Berlin und im Tarifgebiet des VBB

und die Übernachtungspauschale für Gäste

getrennt voneinander untersucht. Dabei

wird auch die Prüfung der Preiselastizität für

touristische Produkte mit einbezogen.

Zur Nahverkehrsabgabe/Infrastrukturabgabe

wird zusätzlich im Rahmen eines Prüfauftrags

die Rechtmäßigkeit einer Beitragsfinanzierung

sowie einer Übernachtungspauschale

für Gäste und bereits bestehender

Systeme (zum Beispiel wie in Wien oder

Frankreich) geprüft. Nach Auswertung der

Ergebnisse der wirtschaftlichen und rechtlichen

Untersuchungen wird die Koalition

erste Maßnahmen umsetzen.

IGEB: Beim Thema Tarif ist – wie beim Thema

Straßenbahn – zu erkennen, dass sich

alle drei Parteien damit schon intensiv

befasst haben. Die Schwerpunktsetzung

ist richtig. Seit Jahren bestimmen die

Verkehrsunternehmen die Tarifstruktur

und die Tarifentwicklung. Der VBB hat

sich von ihnen weitgehend instrumentalisieren

lassen, die Politik hat sich weitgehend

ausgeklinkt. Betriebswirtschaftliche

Aspekte dominieren. Verkehrspolitische,

sozialpolitische und umweltpolitische Aspekte

sind oft nachrangig. Mit den letzten

„Tarifanpassungen“ wurde der VBB-Tarif

mehrfach unübersichtlicher statt (wie

einst von Berlins Verkehrssenatorin Ingeborg

Junge-Reyer versprochen) einfacher.

Das gilt auch für die Erhöhungen zum 1.

Januar 2017 (siehe Seite 15. Deshalb ist es

gut, wenn der Berliner Senat vor weiteren

Tariferhöhungen das gesamte System auf

den Prüfstand stellen will.

Auch die vorgeschlagenen Details gehen

aus IGEB-Sicht „in die richtige Richtung“.

Aber eine wichtige Maßnahme fehlt: Der

Zeitfahrschein für 2 Stunden muss innerhalb

dieser Frist wieder uneingeschränkt in

alle Richtungen gelten.

Taxiverkehr

(…)

Anreizorientierte Verkehrsverträge

und digitale Angebote

Das Land Berlin wird die BVG mit Wirkung

ab 2020 für 15 Jahre durch einen neuen Verkehrsvertrag

weiterhin direkt mit der Erbringung

der Verkehrsleistungen im U-Bahn-,

Straßenbahn- und Busverkehr beauftragen.

Der Bestand der BVG als öffentliches Unternehmen

wird für diesen Zeitraum garantiert.

Alle Verkehrsverträge werden verstärkt

darauf ausgerichtet, bei den Verkehrsunternehmen

durch Anreizsysteme eine klare

Orientierung auf die Fahrgäste zu fördern

und einen qualitativ hochwertigen, zuverlässigen

und regelmäßigen Verkehr sicherzustellen.

Über vertragliche Anreizsysteme

und ein striktes Controlling wird die sachgerechte

Verwendung der eingesetzten Finanzmittel

gewährleistet.

Die Koalition wird gemeinsam mit der BVG

und dem VBB eine intermodale Plattform

entwickeln. Die VBB-FahrCard soll zu einer

multimodalen Mobilitätskarte mit Bestpreisabrechnung

ausgebaut werden, unter

anderem mit einer Verknüpfung mit Fahrrad

und CarSharing. Ein Bonussystem mit

Drittanbieter*innen für Stammkund*innen

soll damit verbunden werden. Öffentlich gesammelte

digitale Informationen über die

Berliner Mobilität sollen für alle in Echtzeit

verfügbar sein. Die Koalition unterstützt die

Einrichtung von Mobilitätspunkten in der

Nähe von ÖPNV-Knotenpunkten.

IGEB: Nicht nur die Weiterentwicklung der

VBB-Tarifstruktur muss untersucht werden,

sondern auch das Thema „VBB-Fahrcard“.

Überlegungen zu einer „Bestpreisabrechnung“

legen den Verdacht nahe, dass die

Koalitionäre sich von der Umweltkarte mit

Flatrate-Regelung verabschieden wollen.

Das wäre nicht im Sinne der Fahrgäste.

Elektromobilität ausbauen

Die Koalition wird Formen kollektiver

Elektromobilität befördern und sich dafür

einsetzen, dass Car-Sharing-Angebote

ökologisch ausgerichtet werden. Gegenüber

dem Bund wird die Koalition dafür

eintreten, dass anstelle der bislang wenig

genutzten Kaufprämie für Elektroautos

ein Förderprogramm für die Umrüstung

der Taxiflotte auf Elektromobilität aufgelegt

wird. Einsatzmöglichkeiten autonom

fahrender Fahrzeuge im Umweltverbund

sollen untersucht werden.

IGEB: Die Fördergelder für Taxis statt für private

Fahrzeuge einzusetzen, ist ein richtiger

Ansatz. Ansonsten aber gilt: Jedes Elektroauto

nimmt Platz weg, verursacht Unfälle

und Rollgeräusche wie jedes herkömmliche

Auto. „Elektromobilität ausbauen“ muss

deshalb vorrangig immer auf Bahnen und

Busse ausgerichtet werden.

Regional- und Fernverkehr mit Bus und

Bahn stadtverträglich und bedarfsgerecht

gestalten

|

| Der Postbus ist nun ein Flixbus, aber die Bevorteilung gegenüber der Bahn ist unverändert aktuell. Deshalb ist es gut, dass sich neue Berliner Koalition auf Bundesebene für eine Busmaut einsetzen will. Denn es ist eine schwere Wettbewerbsverzerrung, dass Reisebusse keine Maut zahlen müssen, während Bahnunternehmen hohe Trassenentgelte verkraften müssen. Foto: IGEB |

|

Der Fern- und Reisebusverkehr wird durch

eine Konzentration auf wenige geeignete

Zu- und Abfahrten außerhalb des S-Bahn

Rings stadtverträglich gestaltet. Die Koalition

setzt sich auf Bundesebene für eine

Busmaut ein. Die Einnahmen der Busmaut

sollen auch nach Berlin fließen. Die Koalition

wird ein Konzept für den Reisebusverkehr

erarbeiten, mit dem das Parken und

Abstellen von Reisebussen in der Innenstadt

stadtverträglich geregelt und eingeschränkt

wird. Zudem werden Maßnahmen

ergriffen, um emissionsarme Reisebusse

durchzusetzen.

Die mit der DB AG und dem Bund ursprünglich

abgestimmte Eisenbahnkonzeption

Berlin („Pilzkonzept“) ist auch künftig

Grundlage der Koalition. Der Bahnhof Zoo

soll wieder ein Fernzughalt werden, der

Ostbahnhof als Fernzughalt erhalten bleiben

und wieder gestärkt werden. Mit der

Wiederinbetriebnahme der Stammstrecke

der Heidekrautbahn einschließlich der

Weiterführung bis Gesundbrunnen, der

Kremmener Bahn (Prignitz-Express) und der

Stammbahn soll die Anbindung des Umlandes

an den ÖPNV verbessert werden. Die Koalition

setzt sich gegenüber der DB AG für

einen möglichst langen Betrieb des Regionalbahnhofs

Karlshorst ein. Darüber hinaus

wird sich die Koalition auf allen Ebenen für

eine zügige Verbesserung der Schienenwege

vorrangig nach Stettin sowie auch nach

Breslau und Prag einsetzen. Auch die Schienenanbindung

zur Insel Usedom (Karniner

Brücke) soll verbessert werden.

IGEB: Die Kürze dieses Kapitels ist einerseits

nachvollziehbar, da eine Landesregierung

auf den Fernverkehr relativ wenig Einfluss

hat. Andererseits wären mehr und konkrete

Aussagen zum Regionalverkehr wünschenswert.

Auch wenn der Stadt-Umland-Verkehr

in Berlin nicht eine solche Bedeutung hat wie

beispielsweise in Frankfurt am Main oder

München, so wird er doch von (West-)Berliner

Politikern gern unterschätzt. Attraktiver

Regionalverkehr mag im einen oder

anderen Fall den Wegzug von Berlinern ins

Umland begünstigen, aber angesichts des

starken Zuzugs muss Berlin sich nicht sorgen,

deshalb zur schrumpfenden Stadt zu

werden. Und je mehr Brandenburger zum

Arbeiten, Einkaufen oder Kinobesuch mit

der Bahn nach Berlin fahren, umso besser

ist das auch für die Berliner. Im Übrigen hat

bekanntlich rund die Hälfte der Berliner

Haushalte kein eigenes Auto, weshalb viele

Berliner insbesondere am Wochenende die

Regionalzüge für Ausflüge in das Umland

nutzen.

Parkraumbewirtschaftung und multimodale

Angebote ausweiten

Die Koalition will die Parkraumbewirtschaftung

schrittweise bis 2021 ausweiten, mit

dem Ziel einer Flächendeckung innerhalb

des S-Bahn-Rings. Dafür werden die rechtlichen,

verkehrlichen und personellen Voraussetzungen

geprüft, um Klarheit über die

notwendigen Ressourcen zu erlangen. Die

Hauptverwaltung wird hier künftig eine koordinierende

Rolle übernehmen und durch

fachliche Unterstützung die Einführung der

Parkraumbewirtschaftung erleichtern. Der

Masterplan Parken wird abgeschlossen. Die

Koalition wird eine Verordnung in Kraft setzen

mit dem Ziel der Begrenzung von Stellplätzen.

In Neubaugebieten will die Koalition

alternative Mobilitäts- und Wohnformen

ermöglichen, bei denen mit

Car-Sharing-Stationen und Mobilitätspunkten multimodale

Angebote geschaffen werden, um

zusätzliche oberirdische Parkplätze zu vermeiden.

Die Koalition spricht mit der Landesregierung

Brandenburg unter Einbeziehung

des VBB über die Lösung der

Pendler*innenverkehre.

IGEB: Die Koalition hat richtigerweise erkannt,

dass es nicht ausreicht, den öffentlichen

Verkehr attraktiver zu machen. Zugleich

muss es auch Restriktionen für den

Autoverkehr geben, insbesondere beim

Parken. Doch damit macht man sich nicht

beliebt, weshalb die Berliner Verkehrspolitik

bisher immer den teuersten Weg gewählt

hat: Ausbau der Angebote sowohl für Autofahrer

wie auch für Fahrgäste.

Verlängerung der A100 und Tangentialverbindung

Ost (TVO)

Die Koalition wird in dieser Legislaturperiode

keinerlei Planungsvorbereitungen bzw.

Planungen für den 17. Bauabschnitt durchführen.

Der 16. Bauabschnitt erhält einen

Abschluss am Treptower Park. Dieser wird so

gestaltet, dass er kein Präjudiz für den Weiterbau

der A100 darstellt. Es wird ein qualifiziertes

Mobilitätsmanagement für den

Bereich um den Treptower Park und die Elsenstraße

erarbeitet und umgesetzt. Die statisch

beim Bau der Autobahn bereits berücksichtigte

Fuß- und Radverkehrsbrücke über

den Britzer Zweigkanal zur Verbindung des

Grünen Netzes und der Erholungsflächen in

Treptow wird als Teil eines Radschnellweges/Multifunktionswegs

von Adlershof bis Treptow

geplant und gebaut.

Bei der Reform der Auftragsverwaltung

für Bundesautobahnen (BAB) und Bundesfernstraßen

setzt sich die Koalition dafür ein,

dass eine (Teil-)Privatisierung von Fernstraßen

oder von Anteilen der Infrastrukturgesellschaft

ausgeschlossen wird.

Die Planungen und der Bau der Tangentialverbindung

Ost (TVO) als Stadtstraße mit

einem parallelen Radschnellweg werden

fortgesetzt. Gleichzeitig wird die Planung

für die Schienen-TVO (Nahverkehrstangente)

begonnen. Die Trasse der Nahverkehrstangente

ist frei zu halten für damit verbundene

neue Bahnhöfe sowie den Umbau des

Wuhlheider Kreuzes. Als Vorlaufmaßnahme

wird die Koalition eine Verbesserung der

Regionalbahnverbindungen in der östlichen

Stadt prüfen.

IGEB: Es ist sehr bedauerlich, dass diese

Koalition erst jetzt zustande kommt und

damit der Bau des 16. Abschnitts der A100

schon fortgeschritten ist und weitergeführt

wird. Denn schon jetzt wissen alle, dass die

neue Stadtautobahn von Neukölln nach

Treptow für den Autoverkehr zumindest

in den Hauptverkehrszeiten mehr Probleme

als Erleichterungen bringen wird. Und

wenn dieser Fall eintritt, werden alle nach

der nächsten Autobahnverlängerung rufen.

So kalkulieren zumindest die Autobahnbefürworter

in der SPD und haben deshalb

diesem Kompromiss zugestimmt. Ob aber

nicht doch an den Planungen für den 17.

Abschnitt weitergearbeitet wird, muss sich

noch erweisen, denn die Autobahnlobby

in der Senatsverkehrsverwaltung ist groß –

und trickreich. So wurden beim Umbau des

Bahnknotens Ostkreuz Vorleistungen für

diesen 17. Autobahnabschnitt gebaut, was

die Baustelle Ostkreuz verzögert und verteuert

hat.

Kein Beitrag zur „Mobilitätswende“ ist

auch der Bau der Tagentialverbindung

Ost, zumal nicht einmal eine Begrenzung

auf insgesamt zwei Fahrspuren vereinbart

wurde. Das Trostpflaster „Radweg“ entlang

der Tagentiale verspricht wenig Fahrgenuss.

Und das Trostpflaster „Schienen-TVO“

ist aus IGEB-Sicht alles andere als sinnvoll.

Zumindest in den nächsten 20 Jahren gibt es

mit Sicherheit wichtigere Bahnprojekte. Im

Übrigen existiert mit der RB 24 schon eine

sehr gute „Schienen-TVO“ (siehe Seite 23).

Wirtschaftsverkehr

(…)

Flughäfen und Lärmschutz

(…)

Besondere Orte Berlins attraktiv weiterentwickeln

|

| Nachdem der Fachausschuss Mobilität der Berliner SPD ein Konzept entwickelt hat, den neuen Stadtteil nach der Aufgabe des Flughafens Tegel mit der Straßenbahn zu erschließen (siehe SIGNAL 1/2016), ist dieser Gedanke nun in der Koalitionsvereinbarung wiederzufinden. Karte und Text aus: Straßenbahn in Berlin 2030 plus – Einbindung „Berlin TXL“ in das ÖPNV-Netz. Ein Konzept des Fachausschusses Mobilität der SPD Berlin vom 7. Januar 2016. |

|

Tegel: Grüne Zukunftstechnologien stehen

im Forschungs- und Industriepark im Zentrum.

Ein Campus der Beuth-Hochschule

wird auf den bereits versiegelten Flächen

errichtet. Die Anbindung an das öffentliche

Verkehrsnetz muss insgesamt verbessert,

eine Straßenbahnerschließung soll

vorbereitet werden. Das Kurt-Schumacher-Quartier

wird zum ökologisch sozialen Modellquartier.

Vorgesehen sind energetisch

vorbildliche Gebäude in einem autoarmen

Wohngebiet. Die Randflächen zum Forst

Jungfernheide werden renaturiert. Das Integrierte

Stadtentwicklungskonzept schafft

die Grundlage für die Vernetzung mit der

Umgebung und die soziale Stabilisierung

sowie die städtebauliche Verbesserung der

umgebenden Quartiere.

IGEB: Dieses Kapitel, das nicht der Mobilität,

sondern der Stadtentwicklung zugeordnet

ist, enthält auch eine Aussage zum Verkehr:

Nach Aufgabe des Flugbetriebes in Tegel

soll der auf dem Flugplatzgelände geplante

neue Stadtteil mit der Straßenbahn erschlossen

werden. Das ist eine richtige und

wichtige Abkehr von der bisherigen Sprechblase

„Erschließung mit einer innovativen

Trasse“, hinter der sich eine Erschließung

mit „innovativen“ Bussen verbarg.

IGEB-Fazit

Der Anspruch „Mobilitätswende“ ist hoch.

Aber wenn zumindest die Mehrzahl der angekündigten

Maßnahmen vorbereitet bzw.

realisiert wird, kann der Anspruch eingelöst

werden. Die Chancen, dass die neue Koalition

den Umweltverbund mehr fördert, als es

bisher der Fall war, sind groß, weil in Berlin,

Deutschlands Stadt mit der geringsten Motorisierungsrate,

dennoch eine sehr agile

Autolobby am Werk war und ist. Aber ein

bisschen Verkehrswende genügt angesichts

der großen Rückstände nicht. Deshalb ist es

gut, dass die Koalitionsvereinbarung neben

allgemeinen Zielen auch viele konkrete

(und richtige) Maßnahmen benennt. Aufgabe

der neuen grünen Verkehrssenatorin

SIGNAL-Redaktion

|