|

Es soll ja Menschen geben, die einem Ausbau

des Berliner Straßenbahnnetzes skeptisch

gegenüberstehen. Ihnen sei ein Ausflug

zum U-Bahnhof Osloer Straße empfohlen,

am Nachmittag eines x-beliebigen

Werktags: Dann ist dort selbst der Straßenbahnsteig

Richtung Virchow-Klinikum

meist mit Wartenden gut gefüllt – obwohl

es bis zur Endstation nur noch fünf Haltestellen

sind und auf dem Weg noch der

U-Bahnhof Seestraße liegt, der auch einige

Verkehrsbedürfnisse abdecken dürfte.

Wenn man zur selben Zeit in der Gegenrichtung

einen Sitzplatz bekommt, hat

man Glück: Am U-Bahnhof Osloer Straße

kommen insbesondere die Züge der M 13

schon voll an, und etwas leerer werden sie

frühestens in Weißensee.

|

| Am 14. Oktober 1995 kehrte über die Bösebrücke die Straßenbahn ins einstige West-Berlin zurück. Foto: Jan Gympel |

|

Weshalb diese Beschreibungen? Weil

die Tramstrecke über die Osloer Straße

und die Seestraße bis heute die einzige ist,

die einige Kilometer weit in den ehemaligen

Westteil der Stadt hineinführt. Wieder

dorthin führt. Denn auf dieser Trasse verkehrten

schon einmal Züge. Bis 1964/65,

als sie im Zuge der Zerstörung des West-Berliner

Straßenbahnnetzes aufgegeben

wurde.

Man sollte in diesem Zusammenhang

unbedingt Begriffe wie „Zerstörung“

oder „Vernichtung“ verwenden, nicht so

harmlos und elegant klingende Vokabeln

wie „Abbau“, das friedlich anmutende

„Stilllegung“ oder gar das schönfärberische

„Rückbau“: Den meisten Menschen

ist kaum mehr bewusst oder auch nur

bekannt, welch ein Wahnsinn sich damals

abgespielt hat.

Vorwand Fahrgastfluss

Am Ende des Jahres 1953, in dessen Sommer

der Beschluss zur Aufgabe des Straßenbahnbetriebs

fiel, hatte das betriebsfähige West-Berliner

Netz (von dem das Ost-Berliner im

Januar 1953 abgetrennt worden war) eine

Streckenlänge von rund 267 Kilometern –

weit mehr als heute, mit rund 192 Kilometern,

in ganz Berlin existiert, weit mehr auch, als

(selbst bei günstiger Entwicklung) 2053 existieren

dürfte, wenn das hundertste Jubiläum

des Beginns der Straßenbahnschlachtung

begangen werden kann.

Die Straßenbahn fuhr mit ihren 37 Linien

nach Buckow und nach Lichtenrade, nach

Rudow und nach Lichterfelde bis an die

Stadtgrenze, sie fuhr nach Marienfelde und

Waidmannslust, nach Heiligensee und Tegelort,

zum Johannesstift und nach Hakenfelde,

durch Spandau, Grunewald, Dahlem, Reinickendorf,

Steglitz, Britz und alle Innenstadtbezirke,

auf nahezu allen großen Verkehrsadern,

und dort nicht selten auf straßenunabhängigen

Gleiskörpern.

|

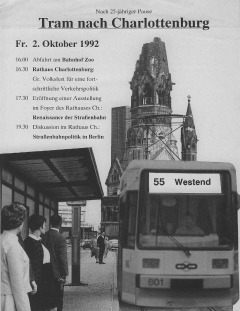

| Auch vor 25 Jahren wurde der Einstellung des West-Berliner Straßenbahnbetriebs gedacht. Auf eine richtige Renaissance der Straßenbahn wartet man in der Hauptstadt aber bis heute, die Berliner Straßenbahnpolitik ist eher ein Trauerspiel und die Tram deshalb noch immer nicht nach Charlottenburg zurückgekehrt. Erst der aktuelle Senat hegt dafür konkrete Pläne. Fotomontage: BUND Berlin |

|

Der Beschluss, dies alles, das nach den

verheerenden Kriegsschäden gerade erst

mühsam und doch in enormem Tempo wiederaufgebaut

und auch, mit der Umstellung

auf Scherenstromabnehmer, modernisiert

worden war, aufzugeben, fiel eher beiläufig:

Der BVG-Beirat stimmte zu, den im Februar

1953 gestellten und bewilligten Kreditantrag

der BVG-Direktion statt für vierzig Großraum-Straßenbahnzüge

und zwanzig Busse lieber

für 140 Doppeldecker zu verwenden. Im August

wurde diese Entscheidung noch einmal,

mit knapper Mehrheit, bestätigt. Der Senat

segnete sie im Januar 1954 ab.

Als Vorwand dienten die schlechten Erfahrungen

mit den beiden Prototypen neuer

Tramzüge. Nicht nur wurde so getan, als sollten

Prototypen gerade dazu dienen, Probleme

und Mängel im Praxisbetrieb aufzuspüren.

Geflissentlich wurde auch ignoriert, dass

zahlreiche der Schwierigkeiten daher rührten,

dass die BVG mit den neuen Zügen den Fahrgästen

ein ganz neues Verhalten anerziehen

wollte: Einstieg nur hinten, Ausstieg nur in der

Mitte und vorn, im Gänsemarsch vorbei am

Sitzschaffner (der weiterhin auch die Abfertigung

übernehmen sollte), und bitte immer

schön weiter durchtreten ins Vordere des

Großraumwagens.

Völlig überraschenderweise klappte das

nicht auf Anhieb, führte zu Verzögerungen

und Ärger und diente dann als eine wichtige

Begründung, gleich das ganze System Straßenbahn

zu beseitigen. Beim Bus hingegen

begann die BVG erst in den späten sechziger

Jahren, den Fahrgastfluss flächendeckend

einzuführen (Pendelschaffner gab es dort

noch in den Siebzigern). Bei der Tram spricht

davon heute niemand mehr.

Weltniveau auf dem Kudamm

Wie sehr es in Wahrheit einfach darum ging,

sich der Straßenbahn zu entledigen, zeigt

auch der Umstand, dass als erstes, 1954, die

Strecke auf dem Kurfürstendamm stillgelegt

wurde (dies war die Geburtsstunde der Omnibuslinien

19 und 29): Der Kalte Krieg tobte,

der einstige „Neue Westen“ rund um die

Gedächtniskirche wurde nun zur City West-Berlins

und der Kudamm avancierte von der

mondänen Luxusmeile zum Boulevard für

alle, zur Bühne der (halben) Stadt und zur

schönsten Auslage in jenem „Schaufenster

der freien Welt“, das die Westsektoren sein

sollten. Eine Straßenbahn hatte da nichts

mehr zu suchen. Ihr Gleisbereich wurde zu

Parkplätzen umgewandelt.

Die Busverbindung zum Flughafen Tempelhof,

die nun der 19er herstellte, hatte die

BVG übrigens schon zuvor eingerichtet: Westlicher

Endpunkt der Sonderlinie war die Ecke

Kurfürstendamm und Knesebeckstraße gewesen.

Auf der gesamten Strecke verkehrte

auch die Straßenbahn. Aber sie zu benutzen,

hatte man jenen, die durch die Luftkorridore

eingeschwebt waren, nicht zumuten wollen.

West-Berlin, die bedrängte „Frontstadt“

und politische Insel, meinte, seine Modernität

und Leistungsfähigkeit auch mit der Abschaffung

der Tram unter Beweis stellen zu

müssen. Und schließlich: London, Paris und

New York, mit denen man sich in der gleichen

Liga sehen wollte, hatten sich der Straßenbahn

ebenfalls entledigt.

Kaum Widerspruch

|

| Das im Linienverkehr befahrene Streckennetz der Berliner Straßenbahn 1951 im vorletzten Jahr vor seiner Teilung und drei Jahre vor dem Beginn der Stilllegungen im Westen. Nur rund ein Drittel davon blieb (in Ost-Berlin) erhalten. BVG-Archiv |

|

Wie sehr sich diese Politik im Einklang mit

dem Zeitgeist befand, zeigt auch die Tatsache,

dass sich gegen sie kaum Widerspruch regte.

Dies hat eben nicht nur mit dem noch vorherrschenden

autoritären Denken zu tun: So

verhinderten massive (auch Bürger-) Proteste

in jenen Jahren etwa, dass der Hauptturm der

alten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche abgerissen

wurde.

Das Verschwinden der Straßenbahn wurde

zwar wehmütig ein wenig beweint, aber

gemeinhin als unvermeidlich angesehen:

Immer wieder hieß es, die Zeit dieses Verkehrsmittels

wäre eben vorüber und das Alte

müsse weichen. Im Juni 1959 führte das Institut

für Markt- und Verbraucherforschung der

FU eine repräsentative Umfrage durch, bei

der 70 Prozent der tausend Teilnehmer die

Abschaffung der Tram befürworteten. Nur 22

Prozent sprachen sich dagegen aus.

So kam denn auch über die genaue „Abwicklung“

des Straßenbahnsterbens keine

große Debatte auf: Die erste großflächige

Stilllegung am 1. Juni 1958, mit der fast der

gesamte Bezirk Reinickendorf tramfrei gemacht

wurde, konnte noch mit der Eröffnung

der U-Bahn nach Tegel begründet werden.

Doch abgesehen davon, dass diese eben

nicht wie die Tram weiter bis nach Heiligensee

und Tegelort fuhr: Eine solche „Umstellung

auf U-Bahn-Betrieb“ sollte in Zukunft die

Ausnahme bleiben.

Chaotische Straßenbahnschlachtung

Nutzung von U-Bahn-Vorratsbauten Der Senat hat in seiner Sitzung am 11. Juli 2017 Folgendes besprochen: Der Senat führt eine eingehende Aussprache über die Verkehrsentwicklung in Berlin und die für die Beförderungsleistungen vorzusehenden Verkehrsmittel anhand der von Senatorin Günther erläuterten Besprechungsunterlage der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vom 26. Juni 2017. Dabei besteht Einvernehmen im Senat, die Priorität für den Ausbau von Verkehrsmitteln – wie zwischen den Koalitionspartner vereinbart – weiterhin auf die Straßenbahn und den Ausbau der Fahrradwege zu legen. Es besteht außerdem Übereinstimmung, dass eine Verlängerung der U-Bahn bis zum Flughafen BER keine sinnvolle Verkehrsinvestition ist, da die Anbindung des BER durch die Dresdener Bahn und die S-Bahn sichergestellt sei. Der Regierende Bürgermeister hält es im Rahmen einer vorausschauenden Verkehrspolitik für die wachsende Stadt für geboten, auch über eine Ergänzung des bestehenden U-Bahn-Netzes nachzudenken und einzelne Streckenabschnitte vertieft zu prüfen, selbst wenn eine mögliche Realisierung frühestens in der nächsten Wahlperiode erfolgen könne. Auf dieser Grundlage bittet der Senat Senatorin Günther, die Verlängerung der U 8 ins Märkische Viertel, eine Verlängerung der U 9 oder der U 2 in den am stärksten wachsenden Bezirk Pankow, eine Verlängerung der U 1 bis zum Adenauerplatz und eine Verlängerung der U 7 zur Erschließung der Wohngebiete südlich des U-Bahnhofs Rudow bis zur Stadtgrenze oder zum S-Bahnhof Berlin-Schönefeld zu prüfen und dem Senat das Prüfergebnis zur Besprechung vorzulegen. Bald verlief die Straßenbahnschlachtung

chaotisch, überstürzt, getrieben von blindem

Zerstörungswillen. Obwohl sich die

West-BVG durch den S-Bahn-Boykott, der

nach dem Mauerbau am 13. August 1961 ausgerufen

worden war, in höchster Not befand,

ihr dutzende Busse westdeutscher Betriebe

aushelfen mussten, sie weitere teuer anmietete

und schnell neue kaufte (derweil es viele

überzählige Tramwagen gab), wurden am

1. September und am 1. Oktober 1961 weitere

Straßenbahnstrecken „auf Busbetrieb umgestellt“.

Auch die Einrichtung neuer Tramlinien

lehnten Senat und BVG strikt ab.

Lieber hielt die BVG in der ersten Hälfte

der Sixties viele Kilometer lange Strecken unter

Strom, auf denen keine Fahrgäste mehr

befördert, die wegen des kopflosen Vorgehens

aber aus betrieblichen Gründen noch

gebraucht wurden. So dienten zwei Jahre

lang, von Oktober 1964 bis Oktober 1966,

auch die Gleise in der Tauentzienstraße nur

noch internen Zwecken. Gerade erst gebaute

oder erneuerte Trassen gab man nach zwei

Jahren und weniger auf, stellte Fahrzeuge

trotz eben erst durchgeführter Hauptuntersuchung

oder gar Modernisierung ab, bekam

Probleme

mit der Umsetzung des viel zu

schnell freiwerdenden Personals.

Ab Oktober 1964, rund zehn Jahre nach den

ersten Stilllegungen, verkehrten nur noch

vier, teils voneinander isolierte Linien im Süden,

außerdem gab es die drei Verbindungen

(mit fünf Linien) zwischen Spandau und Charlottenburg.

Letztere, so hieß es, sollten noch

bis Anfang oder gar Mitte der siebziger Jahre

bestehen bleiben. Der verbliebene Fuhrpark

wurde entsprechend sorgsam gepflegt.

Dann ging auch hier alles holterdiepolter:

Im Januar 1966 gab man die Strecke über die

Heerstraße (modern ausgebaut wie manch

andere in den Außenbezirken) auf und stellte

die neuesten Fahrzeuge ab. Mit dem Fahrplanwechsel

am 1. Oktober 1967 war dann

ganz Schluss. Tags darauf gab es noch die

Abschiedsfeier.

„Autobusse“ auf Stadtautobahnen

Die Feindseligkeit gegen die Straßenbahn

war aber nicht nur eine Folge des falsch

verstandenen Fortschrittsrauschs. Hinter

ihr steckte auch die handfeste Konkurrenz

um den Straßenraum. Und der blinde Glaube

an die Aussagen von Fachleuten: In den

fünfziger Jahren prophezeiten praktisch alle

Experten einen baldigen totalen Verkehrskollaps,

würden die Straßen nicht schleunigst

den wachsenden Kfz-Massen angepasst.

In West-Berlin wurde die Stilllegung

von Tramstrecken oder gleich ganzer Linien

oft veranlasst durch Baumaßnahmen auf

Hauptverkehrsstraßen. Nach dem Aus für

das angebliche Verkehrshindernis konnte

man dann den Straßenquerschnitt neu gestalten:

Aus dem breiten, teils von Hecken

oder gar Bäumen gesäumten Gleiskörper

wurden zwei Fahrspuren für Autos. Oder

wenigstens Parkplätze.

Der Omnibus wurde zumindest von den

Verkehrsplanern auch als (vorläufiger) Ersatz

für den eigenen Pkw betrachtet. Nicht von

ungefähr sprach die West-BVG seit Anfang

der fünfziger Jahre konsequent vom „Autobus“.

Seinen Liniennummern stellte man ein

„A“ voran, um sie von denen der vermeintlich

veralteten, also minderwertigen Straßenbahn

zu unterscheiden. Als Ende November

1958 der erste Abschnitt der Stadtautobahn

eingeweiht wurde, fuhren bereits in der Eröffnungskolonne

auch Doppeldecker der

BVG mit. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum,

dass der Linienbusverkehr über die Stadtautobahn

erst mit dem S-Bahn-Boykott 1961

eingeführt worden wäre. Vielmehr lautete

die offizielle Begründung dafür, auf diese

Weise sollten auch all jene Menschen in den

Genuss der schönen neuen „Straßen von

morgen“ kommen, die sich noch keinen eigenen

Wagen leisten könnten.

Das damals entworfene Netz von Stadtautobahnen

mit Ring, vier die ganze Stadt

durchquerenden Tangenten und einigen

Ergänzungsstrecken galt als dringende Sofortmaßnahme.

Nur ein Bruchteil davon ist

realisiert worden – und 60 Jahre später der

Verkehr in Berlin noch immer nicht zusammengebrochen.

Obgleich die Treibstoffpreise bis zur Ölkrise

1973 sehr niedrig waren – ökonomischer

Unsinn war die Umstellung von der heute

vielbeschworenen „Elektromobilität“ auf anfangs

ungefiltert ihre Abgase verbreitende

Dieselfahrzeuge schon damals: Man wusste,

dass die Betriebskosten für Busse höher

liegen als für Straßenbahnen, und die BVG

(West) machte dies auch deutlich, indem sie

von 1952 bis 1976 für eine Busfahrt einen höheren

Preis verlangte als für eine Fahrt mit

der U- oder Straßenbahn. So brachte deren

Verschwinden, neben dem Verlust vieler Direktverbindungen,

für die Fahrgäste auch

noch Mehrkosten. (Übrigens kämpfte die

West-Berliner BVG in jenen Jahrzehnten mit

stetig sinkenden Fahrgastzahlen und einem

ebenso stetig steigenden Defizit.)

Ost-Berlin fehlten die Mittel,

nicht der Willen

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bedarfsgerecht ausbauen Die Koalition will den Ausbau der Straßenbahn vorantreiben. Unter Beteiligung der Öffentlichkeit wird sie innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Zielnetz für den Ausbau der Straßenbahn festlegen, dieses in den StEP Verkehr einarbeiten und im Flächennutzungsplan verankern. […] Für die folgenden Strecken wird die Koalition die Vorplanungen und Planfeststellungsverfahren sofort einleiten, so dass die bauliche Umsetzung innerhalb der Wahlperiode 2016 bis 2021 beginnen kann: Alexanderplatz Kulturforum—Kleistpark—Rathaus Steglitz (M 48 und M 85); Turmstraße—Mierendorffplatz; S+U-Bahnhof Warschauer Straße Hermannplatz (unter Prüfung alternativer Routen zur Querung des Görlitzer Parks); Erschließung des Neubaugebiets Blankenburger Pflasterweg (Verlängerung M 2 ab Heinersdorf) und die Tangentialstrecke Pankow—Heinersdorf—Weißensee. Auszug aus der Berliner Koalitionsvereinbarung von SPD, Linken und Grünen für die Legislaturperiode 2016 bis 2021 Es spricht manches dafür, dass man sich auch

in Ost-Berlin gern der Straßenbahn entledigt

hätte – nur fehlten dort die ökonomischen

Möglichkeiten, den gleichen Blödsinn zu

machen wie auf der anderen Seite der Mauer

(was schließlich ganz Berlin das Schicksal

Hamburgs ersparte).

Aber wenigstens aus dem Stadtzentrum

sollte die Tram weitgehend verbannt werden:

Ob in der Leipziger Straße oder rund um

den Alexanderplatz – wo die DDR modernen

Städtebau nach dem (westlichen) Lehrbuch

realisierte, hatte eine Straßenbahn genausowenig

etwas zu suchen wie Altbauten. Beim

Stilllegen ging es dann ähnlich unsinnig zu

wie im Westen: Die 1960/61 neugebaute Strecke

über die Alexanderstraße etwa existierte

nur sechs Jahre lang, die benachbarte Schleife

Wallnerstraße nur wenige Monate mehr

(die neue Gleisschleife auf dem Dönhoffplatz

brachte es sogar bloß auf dreieinhalb Jahre).

Grund dafür war die Umgestaltung des

Alexanderplatzes,

und im Fahrplanheft Winter

1966/67 erläuterte die BVG-Ost, wie sehr

dort vor allem die Tram den Verkehr behindere

und für haufenweise Unfälle sorge.

Unter diesem Vorwand wurde die bis auf

weiteres unentbehrliche Straßenbahn ab

Anfang 1967 um das neue „sozialistische

Stadtzentrum“ in großem Bogen herumgeführt

und am Schönhauser Tor beispielhaft

der von allen Experten seinerzeit gepriesene

„gebrochene Verkehr“ vorexerziert: Tagtäglich

stiegen hier gewaltige Menschenmassen

zwischen der Straßenbahn und der (ohnehin

überlasteten) U-Bahn um, auf ihrem Weg

vom und zum Alex oder zur Friedrichstadt

rund um die Leipziger Straße, die ab Sommer

1970 ohne Tram war.

Erst die Ölkrise 1973 und der darauffolgende

dauerhafte Anstieg des Ölpreises auf

dem Weltmarkt brachten die Abkehr von der

verfehlten Verkehrspolitik, der Anfang der

siebziger Jahre neben der Straßenbahn in

Treptow auch noch das Ost-Berliner Obusnetz

zum Opfer gefallen war: Die 1975 eröffnete

neue Tramtrasse durch die östliche

Herzbergstraße, die Allee der Kosmonauten

und die Rhinstraße war nur ein Ersatz

für die Stilllegung auf der heutigen B 1/5,

die autobahnartig ausgebaut wurde. Aber

unmittelbar darauf begann der Bau neuer

Strecken in die im Entstehen begriffenen

Trabantenstädte. Von 1979 bis 1991 wurden

gut 30 Kilometer eröffnet – soviel wie seit

der Zeit der Weimarer Republik nicht mehr.

Von diesem in der DDR erreichten Tempo

kann man heute nur träumen.

Die Riesenchance wurde kaum genutzt

Es war ja auch weniger verkehrspolitische Einsicht

und Vernunft als wirtschaftliche Not, die

die Renaissance der Straßenbahn in der gesamten

DDR brachte. Dem wiedervereinten

Berlin scheint es dagegen immer noch viel zu

gut zu gehen: Die Riesenchance, die sich mit

der Wiedervereinigung bot, den Riesenfehler

von 1953 zu korrigieren (wie groß er war, zeigt

auch ein Blick darauf, wie schwierig es mittlerweile

ist, neue Strecken zu bauen), wurde

kaum genutzt.

|

| Am U-Bahnhof Osloer Straße am Nachmittag eines durchschnittlichen Werktags: Auch auf den Zug Richtung Virchow-Klinikum, der nur noch fünf weitere Haltestellen anfährt, warten viele Menschen (linker Bahnsteig). Die bisher einzige neue Straßenbahnstrecke weit in den ehemaligen Westteil der Stadt hinein ist ein voller Erfolg. Foto: Jan Gympel |

|

Dabei ist der Wiederaufbau der Tram über

die Osloer und die Seestraße wie eingangs

erwähnt ein voller Erfolg. Gleiches gilt für

die Strecke durch die Bernauer Straße, wo

die Straßenbahn immerhin ganz am Rande

des ehemaligen Westteils der Stadt

entlangfährt – in Gestalt der M 10 teils im

Fünf-Minuten-Takt. Es gilt ebenso für den

kurzen Abstecher, den die Tram über die

einstige Sektorengrenze hinweg zum neuen

Hauptbahnhof macht – mit drei Linien und

ebenfalls oft vollen Zügen. Es gilt aber auch

für die Strecken, die nach 1990 wieder zum

Alexanderplatz

gebaut wurden.

|

| In der Dorotheenstraße befindet sich die älteste Straßenbahnendhaltestelle Deutschlands, die noch angefahren wird: In Betrieb genommen wurde sie am 28. August 1865, rund zwei Monate nach der Eröffnung der ersten deutschen Straßenbahn (Brandenburger Tor—Charlottenburg). Die Aufnahme ist von 2015, der Blick auf das Neue Museum inzwischen verbaut. Foto: Jan Gympel |

|

Nicht nur in Berlin, sondern praktisch überall,

wo neue Straßenbahnstrecken eröffnet

wurden, werden diese von mehr Fahrgästen

genutzt als erwartet. Woran das wohl liegt?

Auch dies mal auszuprobieren, sei Tramskeptikern

und -feinden empfohlen: Vergleichen

Sie eine ruckelige Busfahrt mit viel Stop-and-Go,

Geschaukel, Hin- und Herschlenkern mit

dem ruhigen Dahingleiten einer Straßenbahn!

Zudem existieren im einstigen Westteil Berlins

zahlreiche Buslinien, deren hohe Auslastung

schon aus ökonomischen Gründen eine

Umstellung auf Straßenbahnbetrieb dringend

notwendig macht. Aber seit 1990 gab es neben

vielen schönen Plänen vor allem deren

erfolgreiche Verschleppung – die Tramgegner

in Politik und Verwaltung haben wenigstens in

dieser Frage sehr effizient gearbeitet.

|

| Die Zukunft, die nie kam: Einer der beiden 1952 ausgelieferten Prototypen eines Großraumzuges in Hakenfelde. Die Probleme bei der Erprobung dieser Einrichtungsfahrzeuge dienten als Vorwand für die Aufgabe des West-Berliner Straßenbahnbetriebs Foto: Slg. Hilkenbach/Kramer |

|

Allerdings ging es in den Neunzigern mit

dem Ausbau der Straßenbahn noch relativ

zügig voran. Immerhin wurde in jenen Jahren

auch das bestehende Netz umfassend saniert

und modernisiert. Der Bau neuer Strecken

kam erst im neuen Jahrtausend fast zum Erliegen

– unter dem rot-roten Senat.

Spandau? Undenkbar!

Angesichts der Erfahrungen der letzten anderthalb

Dekaden erwartet man schon gar

keine kühnen Pläne mehr, die dann auch

angegangen würden. Keinen großen Wurf,

etwa den Wiederaufbau eines Straßenbahnnetzes

in Spandau, das mit seinen massiven

Problemen heute ein besonders erschütterndes

Beispiel für die Folgen der verfehlten Verkehrspolitik

ist.

|

| Auch in der äußerst angespannten Fahrzeugsituation kurz nach dem Mauerbau 1961, als die BVG (West) viele Busse lieh, mietete und kaufte, wurde die Zerstörung des West-Berliner Straßenbahnnetzes fortgesetzt: Anfang Mai 1962 erfolgte die Stilllegung der Linie 73, hier im Monat zuvor aufgenommen an ihrer Endhaltestelle auf dem Jungfernstieg in Lichterfelde, wo 1881 die erste dauerhaft betriebene elektrische (Straßen-) Bahn der Welt verkehrte. Die 73 fuhr über die Königsberger Straße zum Hindenburgdamm und von dort, gemeinsam mit der von der Finckensteinallee kommenden 74, über Hindenburgdamm, Schloßstraße, Rheinstraße, Hauptstraße, Potsdamer Straße. Bis zum Mauerbau 1961 konnte man auf der anderen Seite des Potsdamer Platzes mit demselben Ticket die Fahrt auf der Ost-Berliner Linie 74 bis Weißensee fortsetzen. Foto: Wolfgang Kramer |

|

So darf es denn schon als Erfolg verbucht

werden, dass die Pläne zur Stilllegung diverser

Strecken, die seit 1990 immer wieder lanciert

wurden, anscheinend endgültig vom Tisch

sind. Man gibt sich zufrieden mit der im Koalitionsvertrag

bekundeten Absicht, bis zu den

nächsten Abgeordnetenhauswahlen immerhin

endlich die Streckenverlegung am Ostkreuz

zu bauen, die kleine Verlängerung vom

Hauptbahnhof zur Turmstraße, den Lückenschluss

zwischen Adlershof und Schöneweide.

Und die Planung weiterer, teils ebenfalls seit

Jahrzehnten vorgesehener Strecken so voranzubringen,

dass es schon nach den Wahlen

2021 heißen könnte: „Jetzt fang wa gleich an.“ –

Wenn der dann regierende Senat noch will.

Den amtierenden haben derweil die

U-Bahn-Fans (oder auch die Straßenbahngegner

und Autofreunde) dazu gebracht,

die ohnehin unzureichenden personellen

Kapazitäten der Verkehrsverwaltung für

die „Prüfung“ aller möglicher U-Bahn-Verlängerungen

zu vergeuden. Man kann sich

ausmalen, wie intensiv manche Politiker

„bearbeitet“ worden sein dürften, damit es

zum Senatsbeschluss vom 11. Juli 2017 (siehe

Kasten) gekommen ist. Faktisch wandte

sich der Senat damit von der im Koalitionsvertrag

vereinbarten Linie ab, hatte man

dort doch zahlreiche Straßenbahnprojekte

ausdrücklich aufgeführt, aber auf eine Erweiterung

des U-Bahn-Netzes kein Wort

verschwendet. Angesichts dieses Umfelds

und angesichts auch des Zustands, in dem

sich die Berliner Verwaltung mittlerweile befindet,

wäre man in Sachen Tramnetzausbau

schon mit kleinen Brötchen zufrieden, wenn

diese auch wirklich gebacken würden.

Jan Gympel

|