|

|

| Die Gestaltung des Tarifs und des Fahrscheinverkaufs machte auch letzteren bei Großveranstaltungen stets zu einer besonderen Herausforderung für die BVG. Vor dem Eingang zum U-Bahnhof Olympia-Stadion stehen noch heute zwei Kioske, die einst als zusätzliche Fahrkartenschalter dienten. Foto: Jan Gympel |

|

„Neue Bundesregierung plant Nulltarif im

ÖPNV.“ Die Meldung, noch vor dem Amtsantritt

der jetzigen Großen Koalition verbreitet,

klang sensationell – und stimmte so

natürlich nicht: CDU/CSU und SPD wollten

nicht plötzlich eine alte, vor

allem von der politischen Linken

vorgebrachte Forderung

flächendeckend erfüllen. Vielmehr

waren einige Politiker

bei ihren verzweifelten Versuchen,

Fahrverbote für den motorisierten

Individualverkehr

(MIV) in Orten mit starker Luftverschmutzung

zu verhindern,

auf die Idee verfallen, so den

öffentlichen Personennahverkehr

(ÖPNV) zu fördern. Versuchsweise

in einigen ausgewählten

Gemeinden.

Dort winkte man rasch ab,

zumal der Einfall wenig durchdacht

wirkte. Das Übrige taten

jene Experten, die sogleich erklärten,

weshalb das Konzept

eines kostenlos nutzbaren ÖPNV ein Ding

der Unmöglichkeit und eigentlich Teufelszeug

wäre.

Das darf man natürlich so sehen. Man

kann in diesen Reaktionen aber auch Denk- und

Verhaltensmuster erkennen, welche es

in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten

immer wieder gegeben hat – und

die letztlich immer wieder überwunden

wurden.

Tarifverbund? Undenkbar!

So kam die schnell beiseite geschobene Initiative

kurz vor einem wenig

beachteten Jubiläum, das für

Berlins Stadtentwicklung von

entscheidender Bedeutung

war:

Gern zugeschrieben wird

dieser Einfluss der Einführung

jenes Vororttarifs bei der preußischen

Eisenbahn, welcher

ab 1. Oktober 1891 Fahrten im

Großraum Berlin stark verbilligte.

|

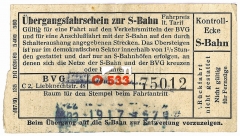

| Fahrschein um 1985. Sammlg. S-Bahn-Museum |

|

Noch wichtiger war jedoch,

dass am 1. April 1893, also vor

jetzt 125 Jahren, Zeitkarten

hinzukamen, die noch günstiger

waren. Erst damit konnte

die weitere Randwanderung

und damit auch Expansion

der Industrie erfolgen – etwa

von Borsig nach Tegel, der AEG nach Oberschöneweide,

von Siemens an den Nonnendamm

–, erst damit konnte Berlin in den

folgenden zwanzig Jahren explosionsartig

wachsen.

Wobei sich leider die Hoffnung, die elenden

Wohnbedingungen vieler Menschen in

der alten Kernstadt könnten durch den Bau

neuer Siedlungen an der Peripherie beseitigt

werden, kaum erfüllte: Zuwanderung

und die gestiegenen Platzansprüche der

Wohlhabenden neutralisierten den Wohnraumzuwachs,

für den ein attraktiver ÖPNV –

zu einer Zeit, als Autos noch teure Spielzeuge

darstellten – dennoch bedeutend war.

Weil die meisten Menschen auf ihn angewiesen

waren, konnten die Betreiber von

Bussen und Bahnen aber lange Zeit gegenüber

ihren Kunden auch eine gewisse Arroganz

an den Tag legen und ihnen die Nutzung

unnötig erschweren. So erging man

sich in Konkurrenz zueinander statt zu kooperieren.

An einen Tarifverbund etwa war

nicht zu denken. In Berlin änderte sich dies

erst, als sich endlich eine offensive Verkehrspolitik

durchsetzte, die 1918 zum Erwerb der

den hauptstädtischen ÖPNV beherrschenden

Großen Berliner Straßenbahn AG und

ein Jahrzehnt später zur Gründung der BVG

führte. Der gemeinsame Tarif für alle stadteigenen

Verkehrsmittel wurde schon 1927

eingerichtet und umfasste auch einen Fahrschein

zum „Überstieg“ auf die Stadt-, Ring- und

Vorortbahn (die spätere S-Bahn).

Viele Löcher machen und viele Münzen

schleppen

|

| Zwischen den Zugangstüren des U-Bahnhofs Olympia-Stadion befinden sich nach wie vor jene Schalter, an denen die Fahrscheine kontrolliert und gelocht wurden. Sonst fand man solche „Wannen“ eher bei der Berliner S-Bahn. Und wie man sieht, waren sie am Olympia-Stadion nur für schlanke Mitarbeiter geeignet. Foto: Jan Gympel |

|

Diese umständliche Prozedur (erst 1949

wurden Stempel eingeführt, dank derer

dann auch nicht mehr für jeden Betriebshof

eigene, nur auf bestimmten Linien ausgegebene

Fahrscheine zu drucken waren) sollte

dafür sorgen, dass der BVG auch ja kein

einziger ihr zustehender Groschen entging.

Und es waren viele Groschen und andere

Münzen, die die Schaffner mit sich herumschleppen

mussten, ebenso wie rund ein

halbes Dutzend Sorten von Fahrscheinen.

Ein erklecklicher Teil der täglichen Arbeitszeit

ging drauf mit der mühseligen Abrechnung

im Betriebshof.

So sehr war man in einem überkommenen

Denken gefangen, welches uns heute

völlig fremd erscheint, dass diese aufwendigen

Prozeduren auch noch fast den gesamten

Zweiten Weltkrieg über durchgehalten

wurden: Da mochten die immer weniger

werdenden Straßenbahnen und Busse von

immer mehr Menschen gestürmt werden,

da mochten dienstverpflichtete und eilig angelernte

Schaffnerinnen Verkauf und Kontrolle

der Fahrscheine kaum mehr bewältigen

können – es wurde weiter verfahren

wie bisher. Auch der 1942 unternommene

Versuch, die Zahl von gerade einmal rund

100.000 BVG-Zeitkartenbesitzern (in einer

Vier-Millionen-Stadt, Ende 2017 zählte die

BVG über 484 000 Abonnenten) zu steigern,

brachte nur wenig Erleichterung. Zumal

neben Zeitkarten, wie wir sie heute kennen,

noch immer auch eine „Monatsgrundkarte“

angeboten wurde, die nur zur Benutzung eines

verbilligten Einzelfahrscheins berechtigte,

also ebenfalls bei jeder

Fahrt einen Verkaufsvorgang

auslöste.

Erst ganz am Ende, mit

Einführung des Kriegseinheitstarifs

zum 1. September

1944, kam es zu einer

radikalen Vereinfachung

der angebotenen Fahrscheinsorten

und damit

auch der Abfertigung. Nebenher

brachte diese (vom

Reichsverkehrsministerium

angeordnete) Maßnahme

erstmals eine Zeitkarte für

das BVG-Gesamtnetz. Übrigens

wurde auch bei der

S-Bahn der einfachere, bis

1991 geltende Zonentarif

erst 1944 eingeführt.

Zählen Sie, wie oft Sie umsteigen!

|

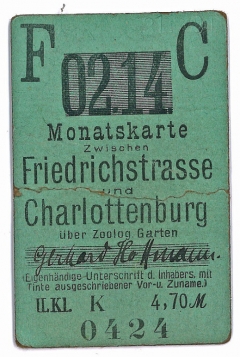

| Monatskarte 1914. Sammlung S-Bahn-Museum |

|

Die heute unvorstellbar hohe Zahl von Verkaufsvorgängen,

die zudem fast alle durch

Personal ausgeführt wurden, ergab sich vor

allem aus dem Umstand, dass Vielfahrern

nur ein möglichst geringer Rabatt gewährt

werden sollte und Zeitkarten entsprechend

unattraktiv waren: So kostete beispielsweise

von Juni 1952 bis Juni 1956 bei der BVG-West

eine Einzelfahrt mit U- oder Straßenbahn

(ohne Umsteigeberechtigung) 25 Pfennig.

Bei der damals noch üblichen Sechs-Tage-Arbeitswoche

ergab das bei zwölf Fahrten

drei Mark. Die Wochenkarte für eine Linie

kostete 2,50 Mark, die Monatskarte 11 Mark.

Die Monatskarte für das Gesamtnetz verschlang

mit 40 Mark schon so viel wie die

Miete für eine einfache kleine Wohnung.

So wenig wie heute der damals betriebene

Personalaufwand oder die damals weitverbreiteten

Zeitkarten nur für einzelne

Linien vorstellbar sind, so albern erscheint

das damalige Streben der

BVG, die Umsteigevorgänge

zu zählen: Ursprünglich

hatte der normale Einzelfahrschein

zum einmaligen

Umsteigen innerhalb des

BVG-Netzes berechtigt –

wobei ein Busticket ab

Ende 1931 30 statt 25 Pfennig

kostete, weil man schon

damals wusste, dass der

Bus höhere Betriebskosten

verursacht als U- und Straßenbahn.

Busfahren war

deshalb bei der BVG-West

auch zwischen 1952 und

1976 teurer als Bahnfahren.

Mitte 1949 wurde die mit

dem Kriegseinheitstarif

abgeschaffte Umsteigeberechtigung

jedoch nicht

generell wieder eingeführt. Stattdessen gab

es fortan einen Umsteigefahrschein für 30

Pfennig, derweil die einfache Fahrt weiterhin

20 Pfennig kostete – wie in Ost-Berlin

noch bis Mitte 1991.

|

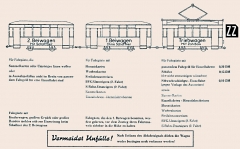

| So umständlich gestaltete sich der Abschied vom Schaffner: Hinweise in einem Fahrplanheft der BVG-Ost zur Benutzung von Straßenbahnen im 1963 eingeführten „ZZ-Betrieb“. Schon drei Jahre später folgte auf ersten Linien der „OS-Betrieb“ (OS für ohne Schaffner), Ende 1967 verschwanden bei der BVG-Ost die letzten Schaffner. Bei der BVG-West geschah dies erst 1981. Sammlung Hilkenbach/Kramer |

|

Aus diesen Gründen erzeugte die von

1953 bis 1967 eifrig betriebene Zerstörung

des West-Berliner Straßenbahnnetzes, die

sonst gleichgültig hingenommen oder sogar

begrüßt wurde, auch mal Murren: Wo

eine Tramlinie „auf Busbetrieb umgestellt

wurde“, wie man damals gern sagte, bedeutete

dies eine Preiserhöhung um 5 Pfennig

beim Einzelfahrschein (die natürlich mit

dem Hinweis auf das „modernere“ Verkehrsmittel

„Autobus“ gerechtfertigt wurde). Weitere

5 Pfennig teurer wurde die Fahrt in den

zahlreichen Fällen, wo mit der Straßenbahn

Direktverbindungen verschwanden.

Zweimal umsteigen nur bei

Tegel-Berührung

Auch das damals verfochtene Konzept des

„gebrochenen Verkehrs“, bei dem der Bus

vor allem als Zubringer zur Schnellbahn

dient, führte naturgemäß zu einer Steigerung

der Umsteigezwänge. Bei der ersten

großen Straßenbahnstilllegungsaktion sah

sich die BVG deshalb tarifmäßig zu Verrenkungen

gezwungen: Als mit der Fertigstellung

der U-Bahn nach Tegel 1958 fast ganz

Reinickendorf seine Tram verlor, führte man

eigens den „Tegel-Umsteiger“ ein. Gegen

Zahlung von 10 Pfennig mehr (ermäßigt 5

Pfennig) wurde Fahrgästen der Buslinien 13

(zwischen Heiligensee und U-Bahnhof Tegel,

heute Alt-Tegel), 14, 15 und 20 auf dem Weg

über den U-Bahnhof Tegel sowie Fahrgästen

der Linie 13 auf dem Abschnitt zwischen

U-Bahnhof Tegel und Weinmeisterhornweg

über den U-Bahnhof Holzhauser Straße

zweimaliges Umsteigen erlaubt!

|

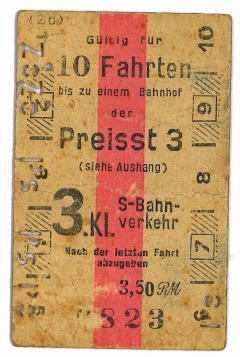

| 10-Fahrten-Karte. Sammlung S-Bahn-Museum |

|

Allerdings war dieses Zugeständnis nur

dazu gedacht, die Gemüter kurzzeitig zu

beruhigen: Gelten sollte es lediglich bis zur

Eröffnung der heutigen U-Bahn-Linie U 9,

durch die zwar nicht die durch die Einstellung

der Straßenbahn entstandenen Umsteigezwänge

entfielen, aber die BVG eine

neue Möglichkeit hatte, die Aufmerksamkeit

abzulenken.

Freilich verzögerte sich die Fertigstellung

der Strecke zwischen Leopoldplatz

und Spichernstraße (deren Bau gleichwohl

in dem heute bei Berliner Tunnelbauten

unvorstellbaren Tempo von sechs Jahren

erfolgte), und als sie 1961 anstand, wurde

die Mauer gebaut. Nun führte die BVG-West

einen „Doppel-Umsteiger“ für ihr gesamtes Netz ein. Diese Maßnahme

erleichterte zudem neben der

Umfahrung des Ostsektors auch

den Boykott der von der DDR-Reichsbahn

betriebenen S-Bahn,

die mit niedrigeren Fahrpreisen

lockte. Beliebig häufiges Umsteigen

mit einem Ticket erlaubte

die BVG-West erst 1969 – wobei

der Wegfall des Fahrscheins mit

einfacher Umsteigeberechtigung

zugleich eine indirekte Preiserhöhung

bedeutete.

|

| S- und U-Bahnhof Tempelhof, ein seinerzeit viel beachteter gebauter Beleg für die neue Verkehrspolitik der 1920er Jahre: Kooperation statt Konkurrenz im ÖPNV – der Zugang zum neuen U-Bahnhof im Empfangsgebäude der S-Bahn. Beispielsweise an der Frankfurter Allee kam dies damals nicht zustande – worunter die Fahrgäste bis heute leiden. Foto: Jan Gympel |

|

Hinzu kam, dass sich die Einhaltung

der komplizierten Regeln

(einst waren sich die Tarifbestimmungen

gar in ausgiebigen

Erläuterungen ergangen, wann

wo wie umgestiegen und zu diesem

Zweck womöglich auch ein

Fußweg zurückgelegt werden

durfte – den ebenfalls die BVG

festgelegt hatte) immer schwerer

überprüfen ließ: So hatten die

West-Berliner Verkehrsbetriebe

Mitte 1964 begonnen, die Zugangskontrollen

an den U-Bahnhöfen

aufzugeben.

U-Bahn-Eingang zwecks

Personaleinsparung geschlossen

Davon, jeden Fahrgast zu kontrollieren,

träumt manch einer ja noch heute. Die BVG-West

verabschiedete sich davon aus finanziellen

Gründen, allerdings nur langsam: Um

die Personalkosten zu reduzieren, wurde ab

1960 bei vielen U-Bahnhöfen nach 20 Uhr

und sonntags ganztägig einer von zwei Zugängen

einfach geschlossen. Das bedeutete

für viele Fahrgäste einen längeren Weg?

Egal, die BVG musste sparen und benahm

sich, als wenn es die Konkurrenz durch den

wachsenden MIV (der ihre Fahrgastzahlen

und damit auch ihre Einnahmen schrumpfen

ließ) nicht gab.

Während der schweren Grippewelle des

Winters 1969/70 war es dann Personalmangel,

der zur tage- oder auch wochenlangen

Schließung zahlreicher U-Bahn-Eingänge

führte. Und noch Jahre später hingen mancherorts

Schilder mit Hinweisen wie: „Dieser

Eingang ist nur von 7 bis 23 Uhr geöffnet.“

Heute ist das nicht mehr zulässig – aus

Sicherheitsgründen. Nach einem Feuer im

U-Bahnhof Deutsche Oper im Sommer des

Jahres 2000 wurde entschieden, dass dieser

und alle weiteren Tunnelbahnhöfe, die

nur einen Ausgang haben, einen zweiten

bekommen müssen. Wohl selten hatte eine

Regelung des vorbeugenden Brandschutzes

so unmittelbare positive Auswirkungen

für die Fahrgäste.

Schaffner in Straßenbahnen und Bussen,

Fahrkartenverkäufer und Sperrenpersonal

auf den Bahnhöfen, Zugabfertiger, Stationsaufsichten

und Zugbegleiter – sie alle wurden

einst als unentbehrlich erachtet. Sie verschwanden,

weil Arbeitskräfte fehlten oder

zu teuer wurden und die öffentlichen Verkehrsbetriebe

nach dem Zweiten Weltkrieg

immer weiter ins Minus fuhren: Ehedem war

ÖPNV nicht nur kostendeckend gewesen, er

sollte sogar Gewinne erwirtschaften. Nun

wuchs das Einnahmendefizit beständig

und wurde zum Politikum. Dass Hunderte

Millionen Mark an Steuergeldern für den

ÖPNV ausgegeben wurden, galt vielen in

West-Berlin nicht als Selbstverständlichkeit,

da Teil der Daseinsvorsorge der öffentlichen

Hand mit ökologischem,

sozialem, volkswirtschaftlichem

Nutzen für die

Allgemeinheit, sondern

als Problem, das beseitigt

werden sollte.

Neues Denken: Kunden

anlocken statt abschrecken

Wie beim Personal (und

damit oft beim Service)

wurde auch beim Angebot

gespart. Hinzu kamen

Preiserhöhungen, bei der

BVG-West ab den siebziger

Jahren fast jährlich.

Zeitweise erhielt man für

immer mehr Geld immer

weniger. Der ÖPNV wurde

so unattraktiver, die Fahrgastzahlen

sanken weiter,

das BVG-Defizit stieg weiter.

Wieder dauerte es Jahrzehnte, bis sich die

Erkenntnis durchsetzte, dass man diesen

Teufelskreis durchbrechen müsste – und

welcher Weg dafür nahe lag: Ein angebotsorientierter

ÖPNV, der nicht die Bedürfnisse

all jener, die sich (noch) kein eigenes Auto

leisten können, gerade mal so abdeckt, sondern

mit einem attraktiven Angebot auch

Umsteiger vom MIV anlockt. Dies auch aus

Gründen des Umweltschutzes, der Energieeinsparung

(heute würde man sagen

„Effizienz“), zwecks Reduzierung des Autoverkehrs

– alles schon vor dreißig, vierzig

Jahren ebenso diskutiert und als notwendig

erkannt wie heute.

|

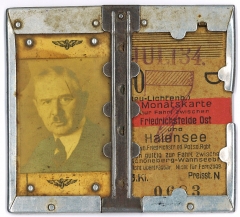

| Monatskarte der S-Bahn in eingebordelter Blechhülle. Der mit diesem Fahrschein verbundene Mengenrabatt wurde nur für eine bestimmte Strecke und eine bestimmte Person gewährt. Sammlung S-Bahn-Museum |

|

Wieder spielte dabei die Tarifgestaltung

eine wesentliche Rolle: Die „Umweltkarte“

bedeutete eine radikale Preissenkung und

eine radikale Vereinfachung

des Fahrscheinverkaufs.

Eine Monats- oder

Jahreskarte für das Gesamtnetz,

zu bis dahin

unvorstellbar niedrigem

Preis, und dann auch noch

(was viel unvorstellbarer

war) übertragbar.

Es war ein weiterer

Schritt auf dem lange immer

wieder von Denkblockaden

versperrten Weg,

Tarif und Fahrscheinverkauf

immer kundenfreundlicher,

aber auch

für das Unternehmen

effizienter zu gestalten:

Nicht mehr kleinkariert

jede Fahrt möglichst genau

berechnen, sondern

möglichst viele Menschen

dazu animieren, einmal im Monat eine erschwingliche

Pauschale im Voraus zu zahlen.

Was auch bedeutet: Die Leute zur möglichst

häufigen Benutzung von Bussen und Bahnen

zu animieren statt sie abzuschrecken.

Zugleich entspricht dies dem in vielen Bereichen

anzutreffenden Trend, Artikel in

immer größeren Gebinden zu kaufen oder

günstige Pauschalen anzubieten. Dabei

änderte sich allerdings auch die Position vieler

ÖPNV-Nutzer: Wer bereits bezahlt hat, erwartet

um so mehr eine möglichst optimale

Leistung der Verkehrsbetriebe.

Umweltkarte? – Unbezahlbar!

Bemerkenswerterweise war man selbst in

Ost-Berlin nicht in der Lage, sich

von den alten Denkmustern zu verabschieden:

Ob Arbeitskräfte und

Papier knapp waren, ob Fahrgäste

in die Zahlboxen statt einer Münze

einen Knopf warfen oder sich dort

ganz ohne „Gegenleistung“ einen

Fahrschein nahmen, ob der Preis

von 20 Pfennig für einen Einzelfahrschein

ohnehin nur wie ein symbolischer

Obolus wirkte – an die Einführung

eines kostenlos nutzbaren

ÖPNV wurde nicht einmal gedacht.

Stattdessen schlug man sich weiter

mit einer hohen Zahl von Verkaufsvorgängen

herum, an der wiederum

auch die Tarifgestaltung schuld war:

So kostete eine S-Bahn-Monatskarte

für die Preisstufe 1 mit 10 Mark

so viel wie fünfzig Einzelfahrscheine.

Bei der BVG-Ost zahlte man 9 Mark

im Monat für eine einzige Linie. Entsprechend

unattraktiv und relativ

wenig verbreitet waren Zeitkarten.

Im West-Berlin der achtziger Jahre,

das jeden Winter durch die vielen

Ofenheizungen in Schwefeldioxidwolken

eingehüllt war und wo es wiederholt Smogalarm

gab, hörte man auf die Forderung

nach einer Umweltkarte jenes Argument,

das heute stets einem kostenlosen ÖPNV

entgegengestellt wird: Nicht finanzierbar.

Ähnliches galt für die Wiedereinführung

des 1944 abgeschafften Kurzstreckentarifs:

Den immer happigeren Preis für einen

Einzelfahrschein auch dann berappen zu

müssen, wenn man nur ein paar Stationen

fahren wollte, machte Busse und Bahnen

noch unattraktiver. Erst ab 1988 gab es in

West-Berlin wieder einen flächendeckenden

Kurzstreckentarif. Dabei war die Idee nicht

neu gewesen: Schon der 1933 bei der BVG

eingeführte Teilstreckentarif (der bei der

U-Bahn wie heute die Fahrt bis zur dritten

Station erlaubte) sollte die Fahrgastzahlen

und damit auch die Einnahmen erhöhen.

Umweltkarte noch bezahlbar?

|

| So nobel konnte Fahrkartenverkauf sein: Stillgelegte Schalter am Südzugang des 1913 eröffneten U-Bahnhofs Rüdesheimer Platz. Im Hintergrund die plumpe Variante von heute, die ästhetisch nicht einmal gegen das Drängelgitter bestehen kann, aber auch deutlich weniger in Anspruch genommen wird. Derzeit (nach BVG-Angaben bis 10. Dezember 2018) ist dieser Zugang für den Einbau eines Aufzugs geschlossen Foto: Jan Gympel |

|

Richtig ernst mit der Umweltkarte machte

erst der 1989/90 amtierende rot-grüne Senat.

Welchen Effekt ihre Einführung (für damals

65 Mark im Monat oder 600 Mark im

Jahr, bei Einmalzahlung 580 Mark, zuvor: 99

bzw. 990 bzw. 970 Mark) auf die Fahrgastzahlen

hatte und ob sie wie erhofft auch

Mehreinnahmen generierte, ließ sich allerdings

nicht ermitteln, da der Fall der Mauer

die Verhältnisse völlig veränderte.

Heute ist die einst „nicht finanzierbare“

Umweltkarte eine Selbstverständlichkeit.

Allerdings wurde sie vom Preisniveau her

ziemlich weit vom ursprünglichen Gedanken

entfernt: 81 Euro im Monat für ganz Berlin

statt umgerechnet 32,33 Euro anno 1989

für den Westteil der Stadt.

Überhaupt hat sich die Benutzung von

Bussen und Bahnen im Laufe der letzten

fünfzig Jahre stark verteuert. Für einen

U-Bahn-Fahrschein zahlte man im West-Berlin

des Jahres 1968 40 Pfennig, also aus heutiger

Sicht unglaubliche 20,5 Cent. Eine Sammelkarte

für fünf U-Bahn-Fahrten kostete 2

Mark = 1,02 Euro, ein Einzelfahrschein mit

zweifacher Umsteigeberechtigung wie erwähnt

70 Pfennig = 35,8 Cent. Heute schlägt

ein vergleichbares Ticket mit 2,80 Euro zu

Buche, also rund dem Achtfachen. Und nein,

das Geld hat in diesen fünfzig Jahren nicht

so viel an Kaufkraft verloren, vor allem aber

hat sich das Durchschnittseinkommen nicht

verachtfacht. Die Kostenexplosion bei den

ÖPNV-Fahrpreisen ist allenfalls mit jener bei

den Mieten zu vergleichen.

Stets wird dann angeführt, heute stünden

ja modernere Fahrzeuge zur Verfügung,

gäbe es ein größeres Angebot. Gibt

es das wirklich? Und ist es wirklich

komfortabler, mit schaukelnden

Gelenkbussen und (mittlerweile

sogar auf Metrolinien) kurzen Eindeckern

durch Berlin zu fahren, weil

die BVG sich heute nur noch rund

vierhundert Doppeldecker leisten

mag, derweil allein durch West-Berlin

einst rund tausend fuhren? Hält

außer BVG-Chefin Nikutta noch jemand

Plastiksitze für bequemer als

Polsterbänke? Ist es ein Fortschritt,

wenn auf Bahnhöfen das einzige

Personal die Betreiber von Kiosken

sind, die oft bis tief in die Nacht hinein

die Stellung halten und so den

Fahrgästen zumindest die Illusion

verschaffen, jemand könnte ihnen

im Notfall zu Hilfe eilen? Und liegt

eine regelmäßige Modernisierung

des Fahrzeugparks (die in Berlin

bekanntlich in den letzten zwanzig

Jahren sträflich vernachlässigt

wurde) nicht auch im ureigensten

Interesse des Verkehrsbetriebs,

Stichworte Instandhaltungskosten, Ersatzteilbeschaffung?

Vor allem: Schreckt ein hoher Preis für

einen Einzelfahrschein nicht Gelegenheitskunden

ab, also insbesondere Autobenutzer,

die zum häufigeren Umstieg auf den ÖPNV

angeregt werden sollten? Wirkt auf sie das

Angebot einer Monatskarte für 81 Euro besonders

verlockend? Die Wochenkarte ist gar mit 30 Euro so teuer, dass sie sich nur

rentiert, wenn man an jedem ihrer sieben

Geltungstage mindestens zwei Sammelkartenabschnitte

im Wert von 2,25 Euro verbraucht

hätte.

Gesamtnetzkarte für einen Euro pro Tag

Deutlich anders macht man es in Wien, das

wie Berlin wächst: In Österreichs Hauptstadt,

die bald wieder zwei Millionen Einwohner

zählen dürfte, kostet das ÖPNV-Jahresabo

einen Euro pro Tag. Jedenfalls bei der per

Einmalzahlung erworbenen, nicht übertragbaren

Jahreskarte (in Teilzahlung 396 Euro).

Der Preis in Berlin liegt mit 761 Euro mehr als

doppelt so hoch.

Da kommt natürlich der Einwand, dass die

Stadt kleiner wäre. Tatsächlich umfasst das

Wiener Stadtgebiet nur rund 415 Quadratkilometer,

das Berliner rund 891. Aber bewegt

sich der durchschnittliche Berliner wirklich

auf diesem gesamten Areal oder gibt es

nicht viele Ecken der Stadt, in die er jahrelang

nicht kommt? Hätte er also etwas davon,

wenn – der Logik „größeres Stadtgebiet,

höherer Preis“ entsprechend – viele Vororte

inklusive Potsdam eingemeindet würden

und dann der Zeitkartenpreis um weitere

zwanzig oder dreißig Prozent stiege? Wäre

es nicht kundenfreundlicher, auch wieder

Zeitkarten nur für einzelne Segmente des

Stadtgebiets anzubieten? Und unterbleibt

dies wirklich nur, um den Tarif nicht unübersichtlicher

zu machen, oder doch vor allem,

um nicht die Einnahmen zu reduzieren?

In Berlin scheint man sowieso sehr auf

Einnahmenmaximierung bedacht: Also

wurde der simple Zeittarif (zwei Stunden

lang fahren wie und wohin man will) wieder

abgeschafft, obwohl er auch Diskussionen

bei Kontrollen ersparen würde. Stattdessen

klammern sich BVG und S-Bahn noch immer

wie in der Zwischenkriegszeit

ans Verbot von „Rund- und

Rückfahrten“.

Treuherzig wirbt die BVG:

„Eine Tageskarte lohnt ab der

dritten Fahrt.“ Was allerdings

nur stimmt, wenn man keine

Sammelkarte mit vier Fahrten

(9 Euro) benutzt: Drei Fahrten

mit der kosten zusammen 6,75

Euro und damit weniger als die

Tageskarte für 7 Euro. Und während

diese in Berlin lediglich bis

drei Uhr morgens gilt, werden

in anderen Städten 24-Stunden-Karten angeboten.

So auch in Wien, wo es außerdem

48- und 72-Stunden-Tickets

gibt, man zum Preis von letzterem

(17,10 Euro) aber auch schon

eine Wochenkarte bekommt.

Zugegebenermaßen besitzt das

dortige U-Bahn-Netz nur eine Streckenbetriebslänge

von 83 Kilometern, also etwa

jene Größe, die das Berliner bereits 1930 erreicht

hatte. Aber anders als in Berlin wird

am Bau neuer U-Bahn-Strecken in Wien eifrig

gearbeitet. Allein in diesem Jahrhundert

sind bisher fünf neue Abschnitte mit insgesamt

über 20 Kilometer Länge eröffnet

worden. Dabei geht der U-Bahn-Bau nicht

(mehr) zu Lasten der Straßenbahn, deren

Netz fast so groß ist wie das ihrer Berliner

Schwester, sich aber natürlich über die gesamte

Stadt erstreckt.

Nachdenken und nachrechnen

ist schon heute möglich

Beim Ausbau der Schienennetze hat man in

Wien erklärtermaßen auch den demographischen

und den Klimawandel im Auge: Bei

35 Grad im Schatten oder anderen Wetterextremen

träumen wohl nur hartgesottene

Fahrradfans von Siebzig- und Achtzigjährigen,

die mit dem Drahtesel längere Strecken

zurücklegen.

|

| Umsteigefahrschein der BVG-Ost aus den 1950er Jahren: Das „Übersteigen“ zur S-Bahn ist streng reglementiert. Einen solchen Vorläufer eines Verbundtarifs gab es schon ab 1927, also vor Gründung der BVG. Nach 1945 kam er in West-Berlin faktisch erst wieder durch die Übernahme des dortigen S-Bahn-Betriebs durch die BVG 1984 zustande. Sammlung S-Bahn-Museum |

|

Es gibt also viele Gründe, über einen kostenlos

nutzbaren ÖPNV nachzudenken, wie

auch immer man ihn nennen und wie auch

immer man ihn finanzieren möchte. Natürlich

wäre die Umsetzung nicht von heute auf

morgen möglich, zumal die Verkehrsbetriebe

schon mit dem Fahrgastwachstum der

letzten Jahre ringen. Außerdem befinden

sich BVG und Berliner S-Bahn bekanntlich

nicht in bestem Zustand.

Doch schon heute kann man über neue

Formen der Tarifgestaltung und der ÖPNV-Finanzierung

nachdenken (auch in einem

Land, wo es manche für eine Zumutung

halten, monatlich 17,50 Euro

pro Haushalt für einen nicht

an Kommerzinteressen orientierten

Rundfunk zu zahlen),

kann nachrechnen, was sich

durch einen Verzicht auf den

Verkauf, die Entwertung und

die Kontrolle von Fahrscheinen

einsparen ließe und was

ökologisch und volkswirtschaftlich

zu gewinnen wäre.

Vielleicht wird ein voll

durch Steuern oder Abgaben

finanzierter ÖPNV in dreißig,

vierzig Jahren so selbstverständlich

sein wie es heute

die Umweltkarte ist. Und vielleicht

wird man dann über das

ganze Theater mit Fahrscheinautomaten,

Kartenlesegeräten,

Entwertern und Kontrolleuren

so den Kopf schütteln,

wie wir heute beim Gedanken an drei

Schaffner in einem Straßenbahnzug, die

jeden Fahrschein viermal lochen und kiloweise

Kleingeld mit sich herumschleppen

mussten.

Jan Gympel

|