Nach dem Amtsantritt von Verkehrssenator Strieder gab es neue

Hoffnungen. Doch nach einem Jahr überwiegen bei den Fahrgästen

Skepsis und Enttäuschung.

Preistreiberei ohne Ende?

|

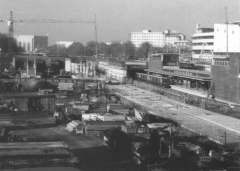

| Wiederholt werden die Stammkunden zur Kasse gebeten. Sollen im Durchschnitt die Preise um nur drei Prozent steigen, sind es bei den Monatskarten fünf Prozent. Der Berliner Fahrgastverband IGEB hält diese Steigerungen für fatal. Foto: Alexander Frenzel, Bahnhof Friedrichstraße, Oktober 2000 |

|

Die Inflationsrate ist seit Jahren niedrig.

Die Einkommen steigen nur geringfügig

oder gar nicht Aber die Fahrpreise von

Bahnen und Busse sollen auch in diesem

Jahr wieder um durchschnittlich drei Prozent

steigen. „Tarifstrukturanpassungen”

zum 1. April 2000 hatte der VBB-Aufsichtsrat

1999 beschlossen, Erhöhungen

sollte es im Jahr 2000 nicht geben. Dennoch

wurden die Fahrpreise zum 1. August 2000 erhöht.

Der Regierende Bürgermeister, Herr

Diepgen, und die Senatoren Strieder und

Branoner hatten sich gegen Tariferhöhungen

im Jahr 2001 ausgesprochen. Dennoch werden

die Fahrpreise zum 1. August 2001 erhöht.

Auf der Strecke bleibt

die Glaubwürdigkeit der Politik - und die

Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs.

Ein erheblicher Teil der VBB-Tarife

liegt inzwischen auf der Höhe oder sogar

noch über den Tarifen in den alten Bundesländern,

obwohl die Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg

10 bis 30 Prozent niedrigere Einkommen

haben als die in Hamburg, Düsseldorf oder

München.

Zu den Tarifplänen im Einzelnen

Die Verbilligung der Beriner Schüler-Monatskarte

von 60 DM auf 45 DM bzw. 30 DM ab

dem zweiten Kind ist ein großer Pluspunkt!

Dies trifft vor allem auf das

Angebot einer 30 DM-Karte zu. Mit der

45 DM-Karte, so richtig und wichtig dieser

Schritt ist, werden jedoch lediglich die

unverschämten Preistreibereien der letzten

Jahre korrigiert. So kostete eine Schüler-Monatskarte

1995 im Ostteil Berlins 39

DM und im Westteil 41 DM, und beide

Karten galten nicht nur im AB-, sondern

im ABC-Gebiet (also Berlin und Umland).

Die 45 DM-Karte bedeutet also gegenüber

1995 eine Verteuerung um zehn Prozent,

während die allgemeinen Lebenshaltungskosten

in Berlin seither um insgesamt fünf Prozent gestiegen sind.

|

| Das Fahren mit Bahn und Bus wird in Berlin einmal wieder teurer. Foto: Alexander Frenzel, Dezember 2000 |

|

Fatal ist die erneute Verteuerung der

Monatskarten für Erwachsene. Ausgerechnet

die Stammkunden werden zum

wiederholten Male überdurchschnittlich

zur Kasse gebeten. So wird die Monatskarte

AB um fünf Prozent auf 110 DM

(Standard) bzw. 126 DM (Premium) verteuert.

Zum Vergleich: 1995 kostete die

Monatskarte (Premium, Standard gab es

noch nicht) 80 DM im Ostteil und 89 DM

im Westteil Berlins. Die Preissteigerungsrate

im Vergleich zu 1995 liegt also je

nach Karte bei 24 bis 58 Prozent!

Der Berliner Fahrgastverband IGEB ist

skeptisch, ob die neuen Angebote einer

Berlin-Card und einer Freizeitkarte nennenswert

nachgefragt werden oder gar

neue Kunden erschließen. Am ehesten

scheinen sie für Senioren interessant, für

die es bisher keine angemessenen Angebote

gibt. Aber gerade die Senioren werden

unter den Bedingungen der beiden

neuen Angebote zu leiden haben, da

stets (Berlin-Card) oder zeitweise (Freizeitkarte)

ein Ermäßigungsfahrschein zusätzlich

erworben werden muß. Das heißt:

Automat suchen, richtige Taste suchen,

Kleingeld suchen ...

Unbegreiflich ist die Abschaffung der

Kleingruppenkarte, noch unbegreiflicher

deren Begründung. Sie ist eine attraktive

Tageskarte für Gruppen bis zu fünf Personen,

also „Ausflügler und Touristen, Kaffeekränzchen

und Familien" (Zitat aus der

VBB-Werbung). Sie ist mit 21 DM für Berlin (AB)

im überregionalen Vergleich

schon jetzt besonders teuer. In Hamburg

kostet sie 13,80 DM (Montag bis Freitag

erst ab 9 Uhr gültig), in München 14 DM.

Das entspricht fast dem künftigen Preis

der Berliner Tageskarte für nur eine Person,

die ab 1. August 12 DM kosten soll.

Eine fünfköpfige Familie (mit Kindern

unter 14 Jahren) zahlt somit für einen Tag

in Berlin nach Abschaffung der Kleingruppenkarte

künftig 48,60 DM, eine fünfköpfige Familie

oder Gruppe Erwachsener 60

statt jetzt 21 DM!

|

| Wie soll Tick.et in der Regionalbahn funktionieren? Darauf haben die Befürworter noch keine Antwort. Foto: RE am Bahnhof Friedrichstraße, Alexander Frenzel, September 2000 |

|

Deshalb protestiert der Berliner Fahrgastverband

IGEB auf das Schärfste gegen

die Abschaffung der Kleingruppenkarte,

die in fast allen Verbünden selbstverständlich

zum Tarifangebot gehört.

Zugleich sind wir bestürzt über die immer

wieder geäußerte Begründung, die Kleingruppenkarte

würde ohnehin vonrwiegend von Touristen genutzt. Erstens ist

das falsch, denn auch viele Berliner und

Brandenburger wissen das Angebot zu

schätzen. Zweitens ist es eine Begründung

mit fremdenfeindlichem Charakter,

womit sich Deutschlands Hauptstadt ein

denkbar schlechtes Zeugnis ausstellt.

Die zum 1. August geplante Tarifstruktur

verdient kaum noch diesen Namen.

Durch das Gefeilsche sind viele Merkwürdigkeiten

entstanden. Warum kosten ein

Einzelfahrschein AB und BC nun doch

wieder denselben Preis (4,20 DM), während

die Monatskarten BC stets teurer als

die Monatskarten AB sind? Warum werden

bei den Monatskarten die Karten AB,

BC und ABC teurer, bei den Jahreskarten

jedoch nur die Karten AB und BC, nicht

aber ABC?

Die Ungereimtheiten, vor allem aber die

erbitterten Schlachten im Vorfeld der Tariferhöhung

sind Ausdruck dafür, daß die

Verbundgesellschaft weiterhin nicht in

der Lage ist, so einen Prozess zu strukturieren

und zu moderieren. Das liegt nicht

nur an den Personen, sondern auch an

Konstruktionsmängeln in der Struktur des

Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.

Deshalb fordert der Berliner Fahrgastverband IGEB,

daß die Verantwortung für

Struktur und Höhe der Tarife künftig allein

bei denen liegt, die ohnehin einen großen

Teil der Kosten tragen: bei den Ländern

bzw. Landkreisen. Bahn- und Bustarife

waren und sind politische Preise. Dazu

sollten sich alle bekennen.

Braucht Berlin „Tick.et", den

elektronischen Fahrschein?

Einen Versuch ist es Wert, das neue

„Tick.et". Aber vor einer Einführung sind

viele Fragen zu klären, nicht zuletzt die

der Kosten. Der Berliner Fahrgastverband

IGEB hat bereits anläßlich des "Tick.et"-Großversuches

im Jahr 1999/2000 deutlich gemacht, daß er der Einführung eines

elektronischen Fahrscheines im Raum des

Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg

aufgeschlossen gegenübersteht. Es müssen

jedoch unbedingt die Interessen der

Fahrgäste gewahrt werden. Insbesondere

für die heutigen Abonnementkunden, die

einen wesentlichen Teil der Fahrgäste darstellen,

darf es keine Verschlechterungen

geben, Deshalb definieren wir folgende

Anforderungen an ein künftiges elektronisches System:

Die Abtastung der Fahrausweise muß

aus der Entfernung erfolgen. Ein Ein- und

Auschecken, bei dem jedes Mal umständlich

eine Plastikkarte an einem Lesegerät

vorbeigeführt werden muß, ist im Massenbetrieb

nicht praktikabel und wird

daher von uns abgelehnt.

Es ist ein Kartensystem vorzusehen, das

zwei Möglichkeiten der Abrechnung bietet:

a) mit „aufgeladenen" Tickets ohne

die Preisgabe persönlicher Daten -

insbesondere für Gelegenheitskunden und Touristen,

b) mit Fahrscheinen, für die nachträglich - je

nach Inanspruchnahme - ein Preis in Rechnung gestellt wird.

Dies ist insbesondere für Dauerkunden von Bedeutung.

Das Tarifsystem muß für Vielnutzer Vorteile

bieten. Die mit dem elektronischen

Fahrschein mögliche „gerechtere" Fahrpreisermittlung

darf nicht dazu führen,

daß regelmäßige Fahrgäste mit astronomischen

Fahrgeldforderungen konfrontiert werden.

Eine Kappungsgrenze in

Höhe der heutigen Monatskartentarife

muß im Tarif festgeschrieben werden.

|

| Der S-Bahnhof Kolonnenstraße im Dezember 2000. Foto: Alexander Frenzel |

|

Bei dem von uns favorisierten Tarifsystem

mit nachträglicher Entgeltabrechnung

sind erhöhte Anforderungen an

den Datenschutz zu stellen. So lange die

Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren

bei Pkws mit dem Argument des Datenschutzes

abgelehnt wird, dürfen auch

von ÖV-Benutzern keine Bewegungsprofile

erstellt und gespeichert werden. Der

Tarif muß so übersichtlich und verständlich

bleiben, daß die Fahrgäste vor Fahrtantritt

problemlos erkennen können, wie

teuer die nachfolgende Fahrt für sie wird.

Wer will noch immer Zugangssperren bei der U-Bahn?

„Der Berliner Fahrgastverband IGEB wendet

sich mit Nachdruck gegen die Einführung

von Zugangssperren bei der Berliner

U-Bahn. Einen Nutzen haben ohne Zweifel

die Hersteller solcher Systeme, aber die

Fahrgäste haben nur Nachteile", schrieben

wir zur Jahrespressekonferenz 2000.

Das gilt auch 2001, Im Zusammenhang

mit dem elektronischen Fahrschein

„Tick.et“ und mit „Schwarzfahrerzahlen"

wird in Berlin seit einigen Jahren die Einführung

von mechanischen Zugangssperren

bei der Berliner U-Bahn diskutiert.

Beide Zusammenhänge sind konstruiert

und falsch:

Die Einführung des „Tick.et" erfordert

keine U-Bahn Zugangssperren. Das zeigte

der Probelauf. Und auch künftig würden

ja beispielsweise Bus und Straßenbahn

ohne Zugangssperren verkehren

müssen. Warum also sollten sie bei der U-Bahn

erforderlich sein?

- In Städten mit Zugangssperren gibt

es ähnlich hohe „Schwarzfahrerquoten” wie in Berlin.

- Die Kosten für Anschaffung und

Unterhalt der Zugangssperren können niemals „eingespielt" werden.

Ein Blick nach Paris

Die Pariser Verkehrsbetriebe RATP haben

nach eigenen Angaben bei der Metro -

trotz der Sperren - eine Schwarzfahrerquote

von vier bis fünf Prozent. Zum Vergleich:

bei der BVG waren es im Jahr 1998

3,4 und im Jahr 2000 drei Prozent. Auf

den insgesamt 297 Metrostationen (Berlin

hat 170 U-Bahnhöfe) gibt es insgesamt 3178 Sperren.

Der Unterhalt dieser

Sperranlagen kostet die RATP jährlich umgerechnet

rund 30 Millionen DM. Dies

führt unter anderem dazu, daß bei einem

Fahrpreis von zur Zeit rund 1,70 DM für

die Metro rund 0,60 DM für das System

benötigt werden. Statt Bahnhofsbarrikaden

zweite Zugänge auf den U- und S-Bahnhöfen!

|

| Stichwort S-Bahn-Ringschluß: Auch dieser Termin rückt immer weiter nach hinten. Der jetzt genannte Termin 2003 wird sicherlich nicht der letzte sein. Foto: Frank Böhnke, November 1999 |

|

Der Berliner Fahrgastverband fordert

alle Verantwortlichen auf, die kostenträchtigen

Planspiele für U-Bahn-Zugangssperren sofort zu beenden und

stattdessen alle diejenigen U- und S-Bahnhöfe

mit einem zweiten Ausgang zu

versehen, wo dieser bislang fehlt. Dazu

zählt nicht nur Deutsche Oper, sondern

auch die U-Bahnhöfe Sophie-Charlotte-Platz

und Schillingstraße oder die S-Bahnhöfe

Tempelhof und Olympiastadion.

Zum einen gibt es damit einen zweiten

Fluchtweg, zum anderen werden viele

Stadtteile so besser an den OPNV angeschlossen.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der

Berliner Fahrgastverband IGEB

das diesjährige 15 Millionen DM-Programm

für den Bau neuer Zugänge und

Aufzüge auf S-Bahnhöfen.

S-Bahnhof Kolonnenstraße -

wie lange sollen wir denn noch

warten?

Rund um die Schöneberger Kolonnenstraße

wohnen und arbeiten viele tausend

Menschen. Seit 15 Jahren wird Ihnen

der Bau eines S-Bahnhofes an der

Wannseebahn versprochen. Doch sie

müssen noch immer warten. Seit 1989

wurde den Fahrgästen immer wieder ein

bevorstehender Baubeginn für den S-Bahnhof

Kolonnenstraße an der S1 angekündigt,

doch passiert ist bis heute nichts,

Selbst bei der umfänglichen Sanierung

der Wannseebahn im August 2000 wurden

noch keine Vorbereitungen für den

Bahnsteigbau getroffen, 1944 war der

alte Bahnhof der Wannseebahn an der

heutigen Julius-Leber-Brücke geschlossen

und danach nicht mehr in Betrieb genommen

worden. Seitdem fährt die S-Bahn ohne

Halt durch das dicht bebaute

Gebiet an ihren Fahrgästen vorbei. Auch

für die Geschäfte am Kaiser-Wilhelm-Platz

wäre der Bahnhof Kolonnenstraße günstig

gelegen. Derzeit wird als Eröffnungstermin

für den neuen S-Bahnhof der

Sommer 2003 genannt. Doch bahnintern

wird schon wieder bezweifelt, daß dieser

Termin zu halten ist.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB verzichtet

auf Beschreibungen der offiziellen

und auf Spekulationen zu den inoffiziellen

Gründen für die immer neuen Verzögerungen.

Die Fahrgäste interessiert nur

noch, daß endlich mit den Bauarbeiten

angefangen wird, und daß der Bahnhof

schnellstens eröffnet wird. Wie viele Jahre

wollen Senat und Bahn diese besonders

peinliche Ausgabe der unendlichen

Geschichte denn noch fortsetzen?

Bedarfsplan - Warum macht

der Verkehrssenator nicht

seine Hausaufgaben?

Laut § 5 des Berliner ÖPNV-Gesetzes sind

ein Bedarfsplan für den öffentlichen Personennahverkehr

und ein Nahverkehrsplan aufzustellen.

Sechs Jahre nach Erlaß

des Gesetzes gibt es beide Pläne noch

nicht. Was sind die Aufgaben von Bedarfs- und

Nahverkehrsplan? In § 5 des

Berliner ÖPNV-Gesetzes wird dazu ausgeführt:

Der Bedarfsplan „umfaßt die langfristigen

Planungen für die Schieneninfrastruktur und

andere bedeutsame lnvestitionsmaßnahmen

des öffentlichen Personennahverkehrs."

Im „Nahverkehrsplan

sind (...) Ziele und Rahmenbedingungen

für das betriebliche Leistungsangebot

festzulegen." Wer also trotz gesetzlichem

Auftrag beide Pläne nicht fertigstellt,

scheut offensichtlich die Verbindlichkeit

dieser Pläne und will weiter mauscheln

wie bisher. Das war bei Verkehrssenator

Jürgen Kleman offensichtlich. Warum

setzt Peter Strieder diesen Kurs fort?

Beim Nahverkehrsplan fand der neue

Senator Stückwerk vor, das mit seinen

verkehrspolitischen Vorstellungen nicht

vereinbar war. Hier wurde eine gründliche

Überarbeitung unter Einbeziehung Dritter

begonnen, und die bisherigen Ergebnisse

Dönnen überwiegend positiv gewertet

werden. Es gibt allerdings einen Mangel:

Um das Betriebsprogramm bestimmen zu

können, sollte zuvor das Investitionsprogramm

feststehen. Deshalb sollte der Bedarfsplan

vor dem Nahverkehrsplan verbindlich

beschlossen werden. Ansonsten

müssen im Nahverkehrsplan Aussagen zu

Verkehrsleistungen getroffen werden, deren

Realisierung nicht für alle nachvollziehbar

und verbindlich festgelegt ist.

In der Senatsverkehrsverwaltung heißt

es, die Arbeiten am Bedarfsplan würden

praktisch ruhen. Warum? Hat der Senator

seine Verwaltung nicht im Griff? Oder will

Herr Strieder die Mauschelpolitik seines

Vorgängers fortsetzen? Der Berliner Fahrgastverband

IGEB fordert den Verkehrssenator auf, alle

Spekulationen zu unterbinden, indem er

schnellstens den gesetzlichen Auftrag erfüllt

und einen Bedarfsplan präsentiert - und beschließen läßt.

Straßenbahnausbau im

Schneckentempo

Kein Schienenverkehrsmittel kann so

schnell und preiswert ausgebaut werden,

wie die Straßenbahn. Andere Städte haben

das bewiesen. Nur in Berlin kommt

der Straßenbahnausbau nicht voran. Seit

der Wiedervereinigung Berlins hat sich die

Stadt nur sehr langsam auf die Qualitäten

der Straßenbahn besonnen. War anfangs

sogar die Einstellung der Straßenbahn im

Gespräch, so begann Mitte der 90er Jahre

die umfassende Sanierung des bestehenden

Netzes - und eine allerdings äußerst

bescheidene Netzerweiterung. Hierbei

gab es bisher nur eine einzige Streckenverlängerung

in den Westteil. Dies ist

im Jahre 2001 eine beschämende Bilanz.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB begrüßt

die Absicht des Stadtentwicklungsplanes

Verkehr, der Straßenbahn endlich

„freie Fahrt in ganz Berlin" zu geben. Allerdings

sind die Planungen, was bis zum

Jahr 2005 realisiert werden soll, vollkommen

unzureichend. Außerdem sind wieder

ausschließlich Bauten im Ostteil Berlins

vorgesehen. Die Chance, durch die

Verzögerung des U5-Baues mehr Gelder

für den Straßenbahnausbau zur Verfügung

zu haben, wird offensichtlich vertan.

Daher fordert der Berliner Fahrgastverband

IGEB den Verkehrssenator auf,

den Ankündigungen zur Straßenbahn

endlich auch konkrete Planungen und

Bauarbeiten folgen zu lassen. Eine hohe

Attraktivität und deshalb Priorität haben

für die Fahrgäste folgende Strecken:

- vom Alexanderplatz in die Leipziger

Straße in Richtung Kulturforum

und darüber hinaus,

- Verlängerung der Linie 20 auf der

Bernauer Straße über den Nordbahnhof

auf die Invalidenstraße bis

zur Sandkrugbrücke (Teilinbetriebnahme

in Richtung Lehrter Fernbahnhof

vor dessen Inbetriebnahme).

- Verlängerung der bisher am Virchow-Klinikum

endenden Neubaustrecke mindestens bis S-Bahnhof

Beusselstraße,

- Verlängerung vom S-Bahnhof Warschauer

Straße über die Oberbaumbrücke in Richtung Hermannplatz,

- Baubeginn für die Südtangente als

Ersatz für den X 11 auf dem Abschnitt S-Bahnhof Schöneweide

zum U-Bahnhof Zwickauer Damm;

dieses Projekt sollte zeitgleich mit

dem Bau einer Straßenbahnstrecke

über den Groß-Berliner Damm vom

Bahnhof Schöneweide in Richtung

Adlershof erfolgen.

Umständliches Umsteigen

|

| Die Erneuerung des Berliner Straßenbahn-Fahrzeugparks ist inzwischen abgeschlossen. Wann wird es Verbesserungen beim Umsteigen zwischen Bahn und Bus geben? Foto: Marc Heller |

|

Weite und beschwerliche Umsteigewege

machen die Benutzung von Bahnen und

Bussen oft unattraktiv. Das will der Verkehrssenator

ändern - bisher vergeblich.

Denn die Macht der Berliner Autolobbyisten

und versierten Bedenkenträger ist

ungebrochen. Seit vielen Jahren weist der

Berliner Fahrgastverband IGEB auf lange

Wege, Unbequemlichkeiten und Gefährdungen

für umsteigende Fahrgäste hin.

So wurden nach IGEB-Anregungen im

vorigen Jahr die Umsteigewege am S-Bahnhof

Lichterfelde West zwischen S-Bahn und

Bus entscheidend verkürzt, Allerdings

hatte der Fahrgastverband bereits 1985 (!)

bei der Wiederinbetriebnahme der Wannseebahn

auf diesen Mißstand hingewiesen. Am S-Bahnhof Tegel

haben nun alle Beteiligten versprochen,

dass spätestens zum Juni 2001 die Buslinie

133 eine Haltestelle am S-Bahnhof

enthält. Doch Zweifel sind angebracht,

denn noch immer hängt dieses Vorhaben

in der Planungsphase fest.

Auf Grund der offensichtlichen Mißstände

und der IGEB-Anregungen hatten

sich Verkehrssenator Peter Strieder und

seine Staatssekretärin Maria Krautzberger

entschlossen, eine Plattform „Umsteigebeziehungen"

bei der Senatsverkehrsverwaltung

zu gründen, an der alle zuständigen

Verwaltungen und Interessenvertretungen

beteiligt sind. Leider hat die-

se Plattform die in sie gesetzten Erfahrungen

bis jetzt nur unzureichend eingelöst.

Bis jetzt setzten sich auch in der Plattform

wieder die hinlänglich bekannten

Berliner Bedenkenträger durch. Im Zweifel

hat das Auto immer noch Vorrang vor

den ÖPNV-Fahrgästen. Da werden P+R-Parkplätze,

die nur einer Minderheit zu

Gute kommen, ins Feld geführt, um die

Verlegung von Bushaltestellen zu verhindern,

was mehr Fahrgästen nützen würde.

Oder aber die Durchlaßfähigkeit einer

Straße für Taxis hat eine höhere Priorität,

als das Neuanlegen einer Haltestelle, um

Umsteigewege zu verkürzen. Senator

Strieder muß aufpassen, daß der verdienstvolle

Ansatz nicht unterlaufen wird.

Bisher zeichnet sich ab, daß bestenfalls einige

Feigenblatt-Projekte realisiert werden

können. Zur selben Zeit gab es an einem

wichtigen Umsteigepunkt sogar eine

Verschlechterung. Das Umsteigen am

neuen U-Bahnhof Pankow in die Straßenbahnen

Richtung Norden ist bisher äußerst

unattraktiv. Die Fahrgäste wurden

auf die Zukunft (neue Straßenbahnhaltestelle

nach Neubau der Bahnbrücken) vertröstet

und suchten sich einen eigenen

Weg. Hilflose Reaktion des bezirklichen

Tiefbauamtes: Aufstellen von Gittern. IGEB

|