Einleitung

|

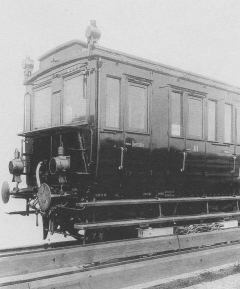

| Elektrischer Versuchszug aus dem Jahre 1903 für die Strecke Potsdamer Bahnhof — Lichterfelde Ost. Foto: Werkfoto AEG |

|

Die Viaduktstrecke der Berliner Stadtbahn stellt nicht nur die erste ihrer

Art in Europa dar, sondern auch die für die Stadtentwicklung Berlins

bedeutendste Verkehrsader. Die 1882 fertiggestellte viergleisige

Eisenbahnstrecke mit je einem Gleispaar für den Lokal- und dem Fernverkehr

sorgt bis heute für stetige und schnelle Verbindungen zwischen dem Osten

und dem Westen der Stadt. Immer wieder gab es Veränderungen und Erneuerungen

an dieser wichtigen Strecke. Die Gründe hierfür waren und sind vielfältig:

Da gab es Verschleiß aufgrund der hohen Beanspruchung und der Schäden durch

Rauchgase der Dampflokomotiven, notwendige Modernisierungen/Erweiterungen

wegen der hohen Zahl von Reisenden und Zügen (wie beim Bahnhof Friedrichstraße),

konstruktive Fehler oder neue Techniken und ihre Anforderungen an Strecke und

Bauwerke. Schließlich galt es Kriegsschäden oder die Folgen der - ebenfalls

durch Baumaßnahmen begleiteten - Teilung zu beseitigen. In den letzten Jahren

wurden nicht nur die Folgen der jahrzehntelang vernachlässigten Instandhaltung

und Modernisierung beseitigt. Vielmehr soll die Stadtbahn am Ende der

Baumaßnahmen für die technischen und betrieblichen Anforderungen des 21.

Jahrhunderts gerüstet sein.

Schon einmal, in den zwanziger Jahren, gab es umfassender Veränderungen an

der Berliner Stadtbahn. Sie standen im baulichen Umfang und den daraus

erwachsenden Konsequenzen für den Betrieb den jetzt abgeschlossenen Maßnahmen

in nichts nach. Dabei ging es zum einen um nachfolgende Instandsetzungs- und

Erweiterungsmaßnahmen an Viadukten und Bahnhöfen, zum anderen um die

Elektrifizierung der Stadtbahn- (das heißt S-Bahn-)Gleise. Am 11. Juni 1928

war es soweit: Der regelmäßige elektrische Betrieb mit neuen, modernen Zügen

konnte beginnen, die Dampflokära war vorbei. Ein wichtiger Schritt, Berlin

mit einem der modernsten Nahverkehrssysteme der Welt auszustatten, war getan.

Die lange Vorgeschichte

Die ersten Vorstöße, den schwerfälligen und aufwendigen Dampfbetrieb durch

elektrische Fahrzeuge zu ersetzen, reichen weit zurück. Schon 1888 legte

Siemens einen Plan zur Elektrifizierung der Stadtbahn vor. Diese Pläne

stießen zunächst nicht auf Gegenliebe. Die Preußische Eisenbahn Verwaltung

setzte - nicht zuletzt durch Einflußnahme ihrer Lokomotivlieferungen - auf

die weitere Verbesserung der auf der Stadtbahn eingesetzten Dampfloks.

Elektrische Zugförderung auf den Gleisen der Eisenbahn in und um Berlin blieb

so zunächst auf Versuche der Industrie beschränkt. Das Unternehmen Siemens

und Halske richtete 1900 - 1902 auf den Gleisen der Wannseebahn zwischen

Potsdamer Bahnhof und Zehlendorf einen Versuchsbetrieb ein, der der späteren

S-Bahn schon recht nahe kam: Gleichstrombetrieb mit seitlicher Stromschiene.

Einen ähnlichen Betrieb richtete die AEG 1903 auf der Strecke Potsdam

Bahnhof - Lichterfelde Ost ein. Er hielt sich bis zur Anpassung an

das Berliner S-Bahn-Netz im Jahre 1929.

1903 bis 1905 wurde auf der Strecke Niederschöneweide - Spindlersfeld

ein Versuchsbetrieb mit Einphasenwechselstrom durchqeführt.

Spektakulär waren die 1903 auf der Königlichen Militär-Eisenbahn

durchgeführten Hochgeschwindigkeitsfahrten zwischen Marienfelde und Zossen.

Walter Reichel aus dem Hause Siemens forderte 1907 nachdrücklich die

Elektrifizierung der Berliner Stadtbahn nach Hamburger Vorbild. Dort

wurde mit 6000 Volt Wechselstrom „elektrisiert". Angesichts

der gestiegenen Beförderungsleistungen der an ihrer Kapazitätsgrenze

angelangten Stadtbahn legte die Königliche Eisenbahndirektion 1909 ein Konzept

zur Elektrifizierung mit 10.000 Volt und 15 Hertz vor. Nach langen politischen

Auseinandersetzungen beschloß der Landtag 1913 ein Gesetz zur Elektrifizierung

der Stadt- und Ringbahn. Um zu Aufschlüssen über die günstigste Betriebsart

zu kommen, hatte die Eisenbahndirektion auf der bereits 1910/1911

elektrifizierten Strecke Dessau - Bitterfeld Versuche unternommen. Nach

kriegsbedingter Einstellung des dortigen elektrischen Betriebs am 1. August

1914 wurden die Versuche auf den schlesischen Strecken Hirschberg - Königszelt

und Niedersalzbrunn - Halbstadt fortgesetzt.

Grundgedanke war, die alten Abteilwagen weiter zu benutzen. Neben dem Einsatz

elektrischer Lokomotiven wurde die Verwendung von Triebdrehgestellen erwogen.

Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurden Vorarbeiten für die Elektrifizierung

mit Wechselstrom wieder aufgenommen. Anfang 1921 war aus wirtschaftlichen

Gründen ein Umdenken zu verzeichnen. Der wachsende Einfluß der

Elektroindustrie spielte dabei sicherlich eine Rolle.

Die „Elektrisierung" sollte nun nach dem bereits auf den Strecken nach

Zehlendorf und Lichterfelde sowie auf der Hoch- und Untergrundbahn bewährten

Prinzip mit Gleichstrom und seitlicher Stromschiene erfolgen. Die technische

Ausrüstung der Wagen war einfacher, auch konnte man die Stromversorgung an

das öffentliche Netz anschließen und war nicht zum Bau eigener Bahnkraftwerke

gezwungen. Dafür wurde in Kauf genommen, kurze Speiseabschnitte anlegen

zu müssen.

Eine neue Fahrzeuggeneration wurde entworfen, die die nach

jahrelangem Einsatz verschlissenen Abteilwagen ersetzen sollte.

1922 begannen die Arbeiten zur Elektrifizierung durch den Bau der

Gleichrichterwerke. Am 8. August 1924 wurde zwischen dem damaligen Stettiner

Bahnhof und Bernau der regelmäßige elektrische Betrieb aufgenommen.

Dies war quasi der "Geburts-Tag" der Berliner S-Bahn.

Die Sanierung der Stadtbahn 1918 - 1933

|

| S-Bahn auf Fernbahngleisen zwischen Bode- und Pergamonmuseum während der Stadtbahn-Sanierung 1995. Foto: Marc Heller |

|

Vor der mit der "Elektrisierung" verbundenen umfassenden Modernisierung und

Attraktivierung der Stadtbahn standen dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen

an Bahnhöfen, Viadukten, Bögen und Brücken. Die sich bereits wenige Jahre

nach der Eröffnung 1882 einstellenden Bauschäden nahmen immer mehr zu -

bedingt durch die voranschreitende Zeit, den zunehmenden Zugverkehr, die

größeren Achslasten der Lokomotiven und die infolge des Ersten Weltkrieges

vernachlässigten Instandhaltung. Sollte die Stadtbahn weiterhin als zentrale

Strecke des Nah- und Fernverkehrs erhalten bleiben, war eine umfassende

Sanierung der Viaduktbögen, eine Auswechselung der stählernen Hallen

und Brücken sowie eine punktuelle Erweiterung der Bahnanlagen,

insbesondere für den Fernverkehr, unumgänglich.

Die Baumaßnahmen umfaßten:

- Sanierung nahezu aller Viadukte zwischen dem heutigen Ostbahnhof und dem

S-Bahnhof Savignyplatz

- Neubau aller Brücken über Straßen (zum Teil auch in Bahnhofsbereichen) und

Gewässer mit teilweise umfangreichen Neufundamentierungen und punktuell

Ersatz von steinernen Viadukten durch

stählerne Brücken konstruktionen (zum Beispiel am Bahnhof Jannowitzbrücke).

Bei diesen umfangreichen Maßnahmen kamen neue Bautechniken zur Anwendung,

und es hielt gleichzeitig eine neue Gestaltung Einzug, insbesondere der

Bahnhöfe. Vor allem die neuen Stützenkonstruktionen

aus Stahl und Beton ermöglichten eine wesentlich offenere und freiere

Raumaufteilung der Bahnhofsanlagen. Dem gründerzeitlichen Muff mit seinen

historisierenden Formen folgte expressive Gestaltung oder die klare

schnörkellose Sprache der Neuen Sachlichkeit.

Die wichtigsten Maßnahmen im einzelnen:

Schlesischer Bahnhof, der heutige Ostbahnhof: völlige Erneuerung

der beiden stählernen Hallenkonstruktionen.

Jannowitzbrücke: Neubau auf einem sanierten und erweiterten Viadukt,

Bau eines Umsteigebahnhofs zur U-Bahn.

Alexanderplatz: umfassende Modernisierung der Empfangsräume,

Neubau der Bahnsteighalle und Verknüpfung des Stadtbahnhofes

mit der U-Bahn.

Börse: Sanierung der Bahnsteighalle, Neubau der nahegelegenen

Brücken über die Museumsinsel.

Friedrichstraße: Wiederaufnahne der vor dem Ersten Weltkrieg

begonnenen Erneuerung und Erweiterung der Anlage auf sechs Gleise,

Verknüpfung mit der U-Bahn.

Lehrter Bahnhof: umfassende Sanierung der Stützen- und

Brückenkonstruktion, Sanierung der Bahnsteighalle.

Bellevue: Sanierung der Bahnsteighalle, Neubau der angrenzenden

Spreebrücke.

Tiergarten: Erneuerung der nahegelegenen

Brückenanlagen am Landwehrkanal.

Baumaßnahmen im Rahmen der Elektrifizierung

|

| Stadtbahn-Sanierung 1995: Bau der „Festen Fahrbahn” für die S-Bahn am Bahnhof Friedrichstraße Foto: Dirk Riediger |

|

Da die neuen Triebwagen für den elektrischen Betrieb eine andere Fußbodenhöhe

besaßen als die alten preußischen Abteilwagen und zugleich durch stufenfreies

Ein- und Aussteigen der Fahrgastfluß verbessert werden sollte, war es

erforderlich, die Bahnsteige anzuheben. Ihre Höhe wurde von 76 cm auf

96 cm über Schienenoberkante verändert. Auf den meisten Bahnsteigen

wurden in diesem Zusammenhang alle Aufbauten (Diensträume, Warteräume,

Kioske etc.) erneuert und das bisherige Erscheinungsbild der Anlagen

dadurch z.T. erheblich verändert.

Die umfangreichste Baumaßnahme im Rahmen der Stadtbahn-Elektrifizierung

war der Bau des S-Bahnhofs Ausstellung westlich von Charlottenburg in den

Jahren 1927-29 nach Plänen des Reichsbahnarchitekten Richard Brademann.

Mit der Anlage dieses Bahnhofes - seit 1932 "Westkreuz" genannt -

wurden mehrere Ziele verfolgt:

- Verbesserung der Umsteigesituation zwischen der Stadtbahn, der

Ringbahn und der Spandauer Vorortstrecke durch Schaffung eines

Umsteigebahnhofes unmittelbar an der Kreuzung der verschiedenen Linien

- bessere Erschließung des damals neuen Ausstellungsgeländes der

Stadt Berlin. Hierfür wurde an der Spandauer Vorortstrecke

zusätzlich der Bahnhof Eichkamp angelegt

- Neuordnung der Gleisanlagen für Vorort-und Fernverkehr im Raum

westlich von Charlottenburg.

Insgesamt konnte durch diese Maßnahmen das Bahnangebot und die

Umsteigesituation am westlichen Ende der Stadtbahn deutlich

verbessert werden.

Die Stromversorgung

Die Elektrifizierung erforderte umfangreiche technische und hochbauliche

Veränderungen der Bahnanlagen. Die S-Bahn übernahm den Strom von den

Kraftwerken der BEWAG bzw. dem damaligen mitteldeutschen Verbundnetz (EWAG)

als Drehstrom mit 30.000 Volt Spannung an zwei Stellen im Osten und im

Westen, an den wichtigen Punkten, wo die Stadtbahn und der Ring sich

schneiden. Als Übernahmestellen und als zentrale Überwachungs- und

Steuerungsstelle entstanden zwei Schaltwarten neu: in Halensee und am

Markgrafendamm (am S-Bahnhof Ostkreuz). Von dort wurde und wird der

Drehstrom durch 30.000-Volt-Kabel über das ganze Bahnnetz verteilt

und den einzelnen längs der Strecke angeordneten Unterwerken zugeführt.

In den Unterwerken befinden sich die Anlagen, mittels deren

Drehstrom mit 30.000 Volt in Gleichstrom umgewandelt wird.

Während in den Werken der Vorortlinie die Leistung für größere

Streckenabschnitte vereinigt ist, wurde für die Stadt- und Ringbahn die

verteilte Speisung mit Fernsteuerung gewählt. Die ganze Strecke wurde in

viele kurze Teilstrecken aufgeteilt, von denen 30 von je einem kleinen

Gleichrichterwerk mit je zwei Gleichrichtersätzen gespeist werden. Von

diesen Werken konnten acht in Stadtbahnbögen untergebracht werden. So

war es möglich, im dicht bebauten, wertvollen Innenstadtgebiet auf

eigenständige Bauten für die Stromversorgung der S-Bahn zu verzichten.

Um die notwendigen Kabel zwischen den Unterwerken unterzubringen, entstanden

entlang des Viaduktes Kabelkanäle, die zugleich als Weg für Wartungspersonal

ausgeführt wurden. Ein Kabelkanai führte die Starkstromkabel für die

Energieversorgung. Der andere war für die Aufnahme der Schwachstromkabel

(z.B. für die neuen elektrischen Signale) erforderlich.

Die notwendige Freimachung des Lichtraumprofils für die Durchführung der

Stromschienen und Stromabnehmer war insbesondere bei den bestehenden

Brückenbauwerken mit Schwierigkeiten verknüpft. Obwohl die Bauart des

Stromabnehmers es zuläßt, in gewissen Grenzen in der Senkrechten

und Waagerechten auszuweichen, mußten in vielen Fällen Gleishebungen

und Verschwenkungen sowie Änderungen der Eisenkonstruktionen von

Brücken vorgenommen werden.

Die neuen Fahrzeuge

|

| Zug der Baureihe 481 der Berliner S-Bahn auf der Kupfergraben-Brücke vor der Einfahrt in den Bahnhof Friedrichstraße Foto: Marc Heller |

|

Nachdem Anfang der 20er Jahre die Entscheidung zur Elektrifizierung der

Strecken der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen mit Gleichstrom und

zur Neubeschaffung von Triebwagen gefallen war, wurden zunächst antriebslose

Versuchszüge in Auftrag gegeben. Mit ihnen sollte die optimale Form des

Einstiegs und des Grundrisses im Wageninnern gefunden werden. Die Züge

kamen ab dem 8. August 1924 auf der Strecke vom Stettiner Vorortbahnhof

nach Bernau zum Einsatz. Basierend auf den Versuchszügen entstand die

erste Fahrzeugserie der S-Bahn weitgehend an den Versuchszug A angelehnt.

Von dieser Serie wurden 17 Einheiten ausgeliefert, die Bauart „Bernau"

(später ET/EB 169). Die Eröffnung weiterer Strecken machte erneute

Fahrzeugbeschaffungen erforderlich. Diese Bauart „Oranienburg"

(später ES/ET/EB 168) bestand aufgrund der gesammelten Erfahrungen nicht

mehr aus „Halb"-Zügen (fünf Wagen) als kleinster Zugeinheit, sondern aus

Einheiten mit je einem Trieb- (ET) und einem Steuerwagen (ES). Damit

wurde es möglich, variabler auf den Platzbedarf zu reagieren. 50 Stück

dieser Einheiten wurden geliefert.

Von 1927 bis 1930 wurde eine weitere Fahrzeuggeneration in Betrieb genommen.

Notwendig war ihre Beschaffung durch die „Große Elektrisierung" von Stadtbahn,

Ringbahn sowie den meisten anderen, bis dahin mit Dampf betriebenen

Vorortbahnen. Ihr Ersteinsatz auf der Berliner Stadtbahn brachte den Zügen

ihren Namen: Bauart „Stadtbahn". Gegenüber der Bauart Oranienburg wurde eine

Reihe von konstruktiven und kleineren Verbesserungen durchgeführt. Die

Bauart „Stadtbahn" wurde nicht nur zur meistgebauten deutschen Fahrzeugserie

überhaupt, sondern auch zu der „S-Bahn" schlechthin. Die ihr in den

verschiedenen Jahrzehnten nachfolgenden Fahrzeugtypen basierten alle auf

ihrem Gesamtkonzept. Noch rund 70 Jahre nach ihrem ersten Einsatz, sind

Züge der Bauart Stadtbahn in Betrieb - wenn auch vielfach grundüberholt

und soweit modernisiert, daß sie mit ihren Vorfahren als charakteristischstes

Merkmal nur noch die Nieten gemeinsam haben.

Betriebliche und ökonomische Auswirkungen

Die wechselhaften Jahre nach dem Ersten Weltkrieg brachten erhebliche

Schwankungen in den Fahrgastzahlen der Berliner Nahverkehrsmittel. Der

Anteil der Stadt-, Ring- und Vorortbahnen (erst ab 1.12.1930 hieß es

"S-Bahn") ging dabei beständig zurück. Dr.-Ing. Remy, ein leitender

Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn, notierte 1931 rückblickend

viele Gründe:

„...Seit dem Jahr 1907 versahen dieselben Lokomotiven den Dienst. Die Wagen

hatten ein Alter bis zu 46 Jahren. Jede bauliche Verbesserung hatte man

mit Rücksicht auf die kommende Elektrisierung und die schwebenden

Groß-Berliner Verkehrspläne verschoben. Die Stadtbahnhöfe mit den dunklen

Zugängen, der teils sehr ungünstigen Lage zu den Verkehrsströmen, mit den

hohen Treppen übten eine mehr abstoßende als anziehende Wirkung aus. Man

mied die Stadtbahn. Inzwischen aber hatten Hoch- und Untergrundbahnen mit

ihrem erweiterten Netz, den bequem gelegenen Haltestellen, die Straßenbahnen

mit den sorgfältig ausgestatteten Wagen, eine rationalisierte

Streckenbedienung der Straßenbahnlinien, eine mit großen Mitteln

unterstützte Ausdehnung des Omnibusbetriebs die Stadt- und Ringbahnlinien

auf vielen Teilstrecken aus dem Feld geschlagen..."

Die Elektrifizierung - verbunden mit umfangreichen Modernisierungen - sollte

hier eine Wende bringen. Dazu Dr.-Ing. Remy:

"1. Die Beschleunigung der Personenbeförderung

Die Reisegeschwindigkeit konnte durch die elektrische Zugförderung

vermöge der hohen Anfahrbeschleunigung erhöht werden. Die

Höchstgeschwindigkeiten betrugen im Dampfbetrieb auf der Stadtbahn 45 km,

auf der Ringbahn ebenfalls 45 km, auf den Vorortstrecken 60 km. Sie wurden

erhöht je auf 55 km, 65 km und 75 km. Die Reisegeschwingkeit betrug auf

der Stadtbahn beim Dampfbetrieb 22 km, sie wurde erhöht auf 31 km/Std,

auf dem Ring von 24 auf 33 km, auf den Vorortstrecken von 30 km auf 35

bis 43 km.

2. Vermehrung der Zugzahl. Verdichtung der Zugfolge

Die Zugzahl in der Stunde auf der am dichtesten belegten Strecke, der

Stadtbahnstrecke, war bisher 24, ausnahmsweise 26. (...). Durch den

elektrischen Betrieb war die Möglichkeit geschaffen, 40 Züge in der

Stunde zu fahren. Diese Zugvermehrung läßt also auf der Stadtbahn einer

Entwicklung Raum, die in einer Stunde in einer Richtung die Beförderung

von 40 mal 1208 = rund 50.000 Personen, in Ausnahmefällen von

64.000 Personen ermöglicht. In den Dampfzügen konnten 24-27.000

Fahrgäste befördert werden...

3. Steigerung der Leistungsfähigkeit duch vergrößerte Aufnahmefähigkeit der Züge

Die Aufnahmefähigkeit der Züge war durch eine (...) günstigere Verteilung

der Sitz- und Stehplätze bei dem Ganzzug auf 1200 -(...) 1600

Personen zu steigern.

|

| Stadtbahn neu und neuer: Der Pressezug anläßlich der Wiederaufnahme des Fernverkehrs über die Stadtbahn neben einem S-Bahn-Zug am 20. Mai 1998 im Bahnhof Alexanderplatz. Foto: Marc Heller |

|

4. Größere Annehmlichkeit für die Reisenden. Vorteile für die Sicherheit

Beseitigung der Rauch- und Rußplage galt schon immer als eine der größte

Annehmlichkeiten des elektrischen Betriebs. Sie kommt nicht nur dem Reisenden

zustatten, sondern wirkt sich auch im Betrieb fördernd und wirtschaftlich

aus. (...) Im Verein mit der Umgestaltung des Betriebs war die Erhöhung

der Bahnsteige möglich, die eine bequemere und schnellere Abfertigung

der Reisenden verbürgt, und endlich konnte in begrenztem Umfang an

einige Bahnhofsbauten gedacht werden, die der Förderung der

Fahrtenzahl zugute kommen mußte..."

Auch wenn mit Statistiken und Durchschnittswerten sehr vieles und manchmal

auch das Gegenteil bewiesen werden kann, die folgenden Zahlen aus dem

Jahr 1929 sprechen eine deutliche Sprache über den ökonomischen Nutzen

der Elektrifizierung der Stadt-, Ring- Vorortbahnen.

Die Kosten in Reichspfennigen: ein Zugkilometer im Durchschnitt 324,3,

ein Zugkilometer im Dampfbetrieb 412,0, ein Zugkilometer im elektr. Betrieb

281,8, ein Platzkilometer im Durchschnitt 0,24, ein Platzkilometer im

Dampfbetrieb 0,40, ein Platzkilometer im elektrischen Betrieb 0,21,

eine Person im Durchschnitt 23,8, eine Person im Dampfbetrieb 36,5,

eine Person im elektrischen Betrieb 16,9.

Berliner S-Bahn-Museum GbR

|