|

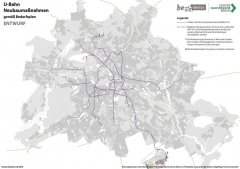

| Für den Bedarfsplan zum Berliner Nahverkehrsplan sind zahlreiche altbekannte und einige neue U-Bahn-Streckenverlängerungen betrachtet worden. Nach von der Verkehrsverwaltung nicht dargelegten Kriterien wurden fünf ausgewählt, um für sie Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben: von der U 6 Nord ein Abzweig auf das Gelände des Flughafens Tegel nach dessen Schließung, eine Verlängerung der U 8 Nord in das Märkische Viertel, eine Verlängerung der U 9 Nord zum S-Bf. Pankow, eine Verlängerung der U 7 Süd zum künftigen Flughafen BER sowie eine Verlängerung der U 9 Süd über den S-Bf. Lankwitz bis zur Kreuzung Lankwitz Kirche. Alle fünf Projekte liegen in Außenbezirken und leisten keinen Beitrag zur kurz- bis mittelfristigen Behebung der Engpässe durch wachsende Fahrgastzahlen, da für eine Realisierung mindestens 10 Jahre einzuplanen sind. Abb: SenUVK / CNB |

|

I. Bedeutung

Als Teil des Nahverkehrsplans ist gemäß §

28 Abs. 8 des Berliner Mobilitätsgesetzes

(MobG) ein Bedarfsplan für den öffentlichen

Personennahverkehr aufzustellen. Dieser

umfasst die langfristigen Planungen für die

Infrastrukturentwicklung und weitere für

die Entwicklung des ÖPNV wesentliche Investitionsentscheidungen.

Dies betrifft:

- Ersatzinvestitionsbedarf

- Neubaustrecken (SPNV, U-Bahn und Straßenbahn)

- Investitionen in die Barrierefreiheit

- Investitionen in die Leistungsfähigkeitserhöhung

der Verkehrsmittel

- Investitionen in die Umstellung des Busverkehrs

auf Elektromobilität

- Schienenfahrzeugbeschaffung

Die im Bedarfsplan benannten Maßnahmen

werden unter Berücksichtigung der generellen

ÖPNV-Ziele und der langfristigen

ÖPNV-Angebotsstrategie des Landes Berlin

festgelegt. Das betrifft beispielsweise die

bedarfsgerechte Erschließung neuer Wohngebiete

oder die leistungsfähige Gestaltung

der bestehenden ÖPNV-Achsen durch Ausbaumaßnahmen

oder Systemumstellungen.

Neben diesen generellen Aspekten zur

Nachfrage- und Stadtentwicklung werden

auch Klima- und Umweltschutzaspekte berücksichtigt

[ ]

II. Maßnahmenkatalog

[…]

II.2 U-Bahn

Eine wesentliche Herausforderung für das

Land Berlin liegt in der Erhaltung des teilweise

über 100 Jahre alten U-Bahn-Netzes.

U-Bahn-Tunnel und -Viadukte erfordern teilweise

aufwändige und kostenintensive Sanierungen.

Diese werden in den kommenden

Jahren einen Großteil der verfügbaren Haushaltsmittel

des Landes für den ÖPNV binden.

Dennoch wird das Land auch in die Weiterentwicklung

und Leistungsfähigkeitserhöhung

des U-Bahn-Bestandsnetzes investieren.

Die beabsichtigten Investitionen

umfassen insbesondere die Modernisierung

der Leit- und Sicherungstechnik, die Einrichtung

zusätzlicher Zugänge an bestehenden

U-Bahnhöfen und den kontinuierlichen Ausbau

der Barrierefreiheit.

Mit der Inbetriebnahme des Lückenschlusses

der U5 im Jahr 2020 wird Berlin

über ein dichtes und anforderungsgerechtes

U-Bahn-Netz verfügen. Vor dem Hintergrund

der Herausforderungen der Wachsenden

Stadt ist der Umweltverbund darüber

hinaus weiter zu stärken. Alle Elemente des

ÖPNV sind auf ihren möglichen Beitrag für

die anstehenden Aufgaben in der gesamten

Stadt, insbesondere an den Außenästen zur

Erschließung neuer Wohn- und Entwicklungsgebiete,

zu prüfen.

Das Ziel muss sein, den ÖPNV attraktiver

und bequemer zu machen, ausreichende

Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und

fehlende schienenseitige Anbindungen zu

gewährleisten. U-Bahnen sind Teil des Berliner

ÖPNV; entsprechend sollte auch der

weitere Ausbau des U-Bahn-Systems geprüft

werden.

Im Folgenden werden die Erkenntnisse

der bisherigen Untersuchungen zum Thema,

die im Rahmen der parallel erfolgenden

Bearbeitung des StEP MoVe [Stadtentwicklungsplan

Mobilität und Verkehr] erarbeitet

wurden, zusammenfassend dargestellt:

U-Bahn-Neubaustrecken können sich aus

unterschiedlichen Gründen anbieten: Zur

Schaffung neuer Verknüpfungen, zur direkten

Verbindung verschiedener Stadtgebiete

und zur Anbindung von Quartieren, die bisher

nicht mit einem leistungsfähigen Schienenverkehrsmittel

angebunden sind.

Die denkbaren Maßnahmen zum Ausbau

des U-Bahn-Systems lassen sich hinsichtlich

ihrer Funktion, ihrer Wirkstärke, ihrer erforderlichen

Kosten, ihrer Realisierbarkeit und

hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile gegenüber

einer Entscheidung für die Straßenbahn

unterscheiden.

Eine Grunderkenntnis: Für die betrachteten

Maßnahmen sollten, ebenso wie für

die Verlängerung „Lankwitz Kirche“, die im

bisherigen StEP Verkehr 2025 berücksichtigt

war, entsprechende Trassensicherungen

weiter vorgenommen werden.

Für die Bewertung, welche Maßnahmen

weiter verfolgt werden sollten, sind die hier

diskutierten Maßnahmen auch in den Kontext

der Frage zu stellen,

- welchen Beitrag sie für die Anbindung

von bestehenden oder neu zu errichtenden

Wohngebieten liefern,

- welche andere Maßnahme im Umfeld

dieser Maßnahmen derzeit in der Vorbereitung

geeignet ist oder wäre, die Anforderungen

einer Anbindung und ggf.

darüber hinausgehenden kleinräumigen

Erschließung zu erfüllen,

- ob sie eine U-Bahn-würdige Nachfrage

erwarten lassen,

- ob die Nachfrage in Relation zu den Kosten

so ausfällt, dass erforderliche Untersuchungen

zur Wirtschaftlichkeit ggf. positiv

ausfallen könnten.

Die nachfolgenden Ausführungen orientieren

sich nicht an den Nummerierungen der

U-Bahn-Linien, sondern an den Bezirken bzw.

Ortsteilen (im Uhrzeigersinn), weil die Maßnahmen so in den Kontext anderer Planungen

gestellt und bewertet werden können.

IGEB-Kommentar:

Gegen Trassensicherungen für langfristige

U-Bahn-Verlängerungen ist nichts einzuwenden.

Aber realistischerweise sind alle

U-Bahn-Verlängerungen (ausgenommen

wahrscheinlich nur der Lückenschluss zwischen

Krumme Lanke und Mexikoplatz) nicht

vor 2030 zu schaffen. Damit kann mit U-Bahn-Neubaustrecken kein Beitrag zur Bewältigung

der Verkehrsprobleme in den 2020er Jahren

geleistet werden. Im Gegenteil: Die Baustellen

werden den Oberflächenverkehr über Jahre

beeinträchtigen.

Spandau

Die U-Bahn-Verlängerungen nach Spandau

haben auch aufgrund der Siedlungsstruktur

und einer derzeit ausschließlichen Buserschließung

die stärksten verkehrlichen Wirkungen

gezeigt. Die Nachfrage wäre auf Basis

heutiger Prognosen mit Straßenbahnen

bewältigbar, mit dem großen Nachteil eines

Umsteigezwangs vermutlich an der Altstadt

Spandau oder an anderen bestehenden

U-Bahn-Strecken.

Für eine abschließende Bewertung einer

Realisierung ist festzuhalten, dass

- sie zu den längsten zu realisierenden Neubaustrecken

zählen und sich damit die

Frage nach anderen, schneller zu realisierenden

Lösungsansätzen stellt,

- sie aufgrund der FNP-Trasse keinen direkten

Beitrag zu den derzeit überlasteten

Buslinien leisten,

- mit diesen Maßnahmen noch nicht die Anbindung

aktueller Entwicklungsgebiete

wie um den Saatwinkler Damm, die Insel

Gartenfeld oder die Wasserstadt Oberhavel

gesichert und so die Frage nach einer

Priorisierung der Aufgaben (zuerst schienenseitige

Anbindung des Bestands oder

der neuen Vorhaben) zu stellen wäre.

In Zusammenhang mit der Rahmenvereinbarung

i2030 der Länder Berlin und Brandenburg

mit der DB AG zum Ausbau der

Schieneninfrastruktur wird für Spandau

derzeit die Verlängerung der S-Bahn über

Spandau hinaus – bis Falkensee bzw. ins

Falkenhagener Feld – bzw. das dritte Gleis

für den Regionalverkehr untersucht. Diese

Betrachtungen überlagern sich mit einer

Verlängerung der U 2 bis ins Falkenhagener

Feld.

Vor diesem Hintergrund sollte für

Spandau ein Maßnahmenmix vorgesehen

werden, der aus

- einer Straßenbahnerschließung für die

Anbindung neuer Wohnquartiere im Umfeld

und auf der Insel Gartenfeld und der

Wasserstadt Oberhavel an die Altstadt

Spandau auch zur Schaffung ausreichender

Ressourcen im ÖPNV,

- einer Weiterführung eines Schienenverkehrsmittels

nach Brandenburg (S-Bahnoder

Regionalverkehrsstrecke) zur Abwicklung

der Pendlerverkehre und

- einer Anbindung der Wohngebiete im

Umfeld der Rudolf-Wissell-Siedlung über

die Verlängerung der U 7 bestehen könnte.

IGEB-Kommentar:

Mit Verlängerungen der U-Bahn-Linien 2 und

7 wird nur ein Teil des überlasteten Spandauer

Busnetzes entlastet – und das viel zu spät. Ein

Blick in den Entwurf des Nahverkehrsplans

(Seite 205) bestätigt das: „Hierbei ist jedoch zu

beachten, dass U-Bahn-Neubaustrecken in

Anbetracht des komplexen Planungs- und Umsetzungsprozesses

nur langfristig umsetzbar

sind. Entsprechend sind sie keine Lösung für die

kurzfristig zu bewältigen Kapazitätsengpässe

auf einigen Achsen und in bestimmten Stadtgebieten

(bspw. im Spandauer Netz) bzw. für die

kurzfristige Erschließung von neuen Entwicklungsgebieten.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

|

| Flughafen Tegel. Nach der zurzeit für Ende 2020 geplanten Schließung soll hier ein neuer Stadtteil mit dem Arbeitstitel „Urban Tech Rebublic“ entstehen. Die Größe des Geländes legt eine Erschließung mit der Straßenbahn nahe. Dennoch soll nun auch eine U-Bahn-Anbindung untersucht werden, allerdings nicht, wie einst geplant, durch Verlängerung der U 5 von Moabit, sondern durch einen Abzweig von der U 6 Nord. Foto: Florian Müller (2015 |

|

Tegel

Eine schienenseitige Anbindung des Schumacher-Quartiers und der Urban Tech Republic

(UTR) ist vor dem Hintergrund der Zukunftsfähigkeit

des Standorts wünschenswert. Der

Koalitionsvertrag sieht eine Straßenbahn-Anbindung

und -Erschließung vor. Die Realisierbarkeit

der Straßenbahn ist kurzfristig nicht

möglich, weil die vorgesehene Straßenbahn

derzeit lediglich bis Hauptbahnhof verkehrt

und die Trasse von Süden entlang der Autobahn

mit der anstehenden Sanierung der

Rudolf-Wissell-Brücke kollidiert. Ob es hier

eine Lösung gibt, vorzeitig eine Straßenbahn

an die UTR heranzuführen, wird in 2019 betrachtet.

Für die U-Bahn ist zu beachten, dass

eine oberirdische Führung auf dem Gelände

der UTR mit dem Masterplan wegen der Zerschneidungswirkung

ausgeschlossen wurde.

Neben der Frage einer möglichen Straßenbahntrasse

wäre es für die Klärung einer

Weiterführung einer U-Bahn zwingend, die

bauliche Machbarkeit einer U-Bahn-Netzerweiterung

zu überprüfen.

Die Fragen hierzu lauten: Ist eine unterirdische

Ausfädelung vor dem Kurt-Schumacher-Platz und damit eine unterirdische

Anbindung des Schumacher-Quartiers und

der UTR überhaupt möglich und welche

Kosten ergäben sich hieraus? Erst mit diesen

Erkenntnissen ist es sinnvoll zu überlegen,

ob eine Nutzen-Kosten-Untersuchung

bzw. Standardisierte Bewertung beauftragt

werden soll.

IGEB-Kommentar:

Die Vision einer oberirdischen und damit

schneller und preiswerter zu bauenden

U-Bahn-Strecke hatte dieses Projekt interessant

erscheinen lassen. Auch die Aussicht

auf eine schnelle Direktverbindung vom

neuen Entwicklungsgebiet auf dem aufzugebenden

Tegeler Flughafen direkt zur

Friedrichstraße beflügelte die Planer. Doch

die Ausführungen im Bedarfsplan sind eindeutig:

Es ist noch nicht einmal klar, ob dieses

Projekt überhaupt machbar ist. Wenn ja,

wird die Strecke nur unterirdisch und somit

nur teuer und langfristig realisiert werden

können. Zugleich wird die Ausfädelung aus

der U6 wahrscheinlich zu einer mehrjährigen

Stilllegung dieser wichtigen Nord-Süd-U-Bahn führen.

Märkisches Viertel

|

| Märkisches Viertel im Bezirk Reinickendorf. Obwohl die Großsiedlung heute deutlich weniger Einwohner hat als nach ihrer Fertigstellung und für eine U-Bahn-Erschließung ungünstig gebaut ist, wird das Projekt einer U 8-Verlängerung nun erneut mit einer Machbarkeitsstudie untersucht. Foto: Florian Müller |

|

Mit allen genannten Verlängerungsoptionen

würde das Märkische Viertel als eines

der größten zusammenhängenden Siedlungsgebiete

hoher Dichte ohne direkten

Schienenverkehrsanschluss an das U-Bahn-Netz angebunden. Feinerschließungen

würden über Busverkehre erfolgen. Durch

den Wegfall des Umsteigezwangs auf den

Bus am S+U-Bahnhof Wittenau würde der

ÖPNV attraktiver und die Auslastung des

bestehenden Nordabschnitts der U 8 würde

sich erhöhen.

Mit der im Rahmen der Überlegungen zu

i2030 getroffenen Entscheidung zu einer Reaktivierung

der Heidekrautbahn würde das

Märkische Viertel mit einem neuen Bahnhof

an den Regionalverkehr angeschlossen. Bei

diesen Planungen muss der Umgang mit der

U 8 mitgedacht werden.

IGEB-Kommentar:

Dieses Projekt ist so alt wie das Märkische

Viertel, und es hat einen prominenten Fürsprecher:

den Regierenden Bürgermeister Michael

Müller. Doch wer sich die Baustruktur des

Märkischen Viertels ansieht, erkennt schnell,

dass auch eine um ein oder zwei Bahnhöfe

verlängerte U-Bahn von der Mehrzahl der

Bewohner der Großsiedlung weiterhin nicht

fußläufig erreicht werden kann. Andererseits

ist die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad schon

heute für alle mit dem U-Bahnhof Wittenau

gegeben. Der nördliche Abschnitt der U 8 zählt

zu den am schlechtesten genutzten U-Bahn-Abschnitten in Berlin. Ein Weiterbau wird das

nicht ändern, zumal der keine Netzverknüpfung

herstellt. Und ausgerechnet diese U-Bahn

soll prioritär verlängert werden?

Pankow

Für Pankow wurde die Frage der Verlängerung

der U 2 bis Pankow Kirche zur Nutzung

der Vorratsbauten sowie die Verlängerung

der U 9 von der Osloer Straße bis zum

S+U-Bahnhof Pankow betrachtet.

|

| Pankow Kirche. Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner hat sich wiederholt für eine Verlängerung der U 2 um eine Station bis Pankow Kirche ausgesprochen, um den Umsteigeknoten Bf. Pankow zu entlasten. Priorisiert wird nun aber die Untersuchung einer Verlängerung der U 9 von Osloer Straße zum S- und U-Bf. Pankow. Foto: Frank Lammers |

|

Eine Verlängerung der U 2 nach Pankow

Kirche würde auf bestehenden Vorratsbauten

aufbauen und nur eine kurze

Neubaustrecke erfordern. Ein wesentlicher

Vorteil bestünde in der Entzerrung der Verkehrsströme

am S+U-Bahnhof Pankow, da

künftig bereits am Bahnhof Pankow Kirche

umgestiegen werden könnte. Mit dieser

Maßnahme würde die U 2 ohne Umsteigenotwendigkeit

in das Pankower Ortsteilzentrum

führen. Eine Entzerrung der Verkehre

am S+U-Bahnhof Pankow würde ermöglicht.

Die zweite betrachtete Maßnahme ist

die Verlängerung von U-Bahnhof Osloer

Straße zum S+U-Bahnhof Pankow. Eine Realisierung

der U 9 hieße die Schaffung einer

umsteigefreien Anbindung Pankows an die

City West. Aufgrund der Überlegungen zu

einer Verlängerung der Straßenbahn durch

die Wollankstraße würde eine Verlängerung

der U 9 zudem eine weitere Schienenverbindung

neben Straßenbahnen und S-Bahnen

bedeuten. Hierbei handelt es sich um eine

Maßnahme mit einer hohen verkehrlichen

Wirkung und neuen Verknüpfungsmöglichkeiten

im Schnellbahnnetz bei vergleichsweise

geringem Kostenansatz pro Kilometer.

Allerdings müsste die bauliche Realisierbarkeit

noch nachgewiesen werden, weil

die Ausführung (unterirdisch, oberirdisch)

und die technischen Randbedingungen

(Bahnquerungen/-lage) offen sind.

Eine Verlängerung der U 9 sollte mittelfristig

hinsichtlich der Machbarkeit betrachtet

werden, um zunächst eine trassenseitige Sicherung

zu ermöglichen und darauf aufbauend

ggf. weitergehende Schritte einzuleiten.

IGEB-Kommentar:

Das relativ kleine, seit Jahrzehnten diskutierte

Projekt einer Verlängerung der U 2 bis Pankow

Kirche kann den Verkehrsknoten rund um den

S-Bahnhof Pankow sicherlich entlasten. Es ist

nicht zu erkennen, warum dafür nicht zumindest eine Machbarkeitsstudie erstellt werden

soll. Neu in der Diskussion ist der Vorschlag, die

Verlängerung der U 9 Nord zu einem erheblichen

Teil über Bahntrassen zum S-Bahnhof

Pankow zu führen. Dieses Projekt würde vielen

Fahrgästen in Pankow eine attraktive Verbindung

in die City West bieten, aber sicherlich

weder schnell noch preiswert zu realisieren

sein. Man darf auf die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

gespannt sein.

Rudow / Schönefeld / Flughafen Berlin-Brandenburg (BER)

Im Kontext Rudow, Schönefeld und Flughafen

BER sind drei verschiedene Varianten in

der Diskussion:

- die Verbesserung der Anbindung von

Stadtquartieren innerhalb Berlins;

- die Anbindung an den S-Bahnhof Flughafen

Berlin-Schönefeld und

- die Frage der Anbindung von BER an die

U 7.

Eine Verlängerung der U 7 alleine bis zur

Landesgrenze würde die Erreichbarkeit

des BER wg. schnellerer Fahrzeiten alleine

mit U-Bahn und Bus verbessern. Die

Durchbindung zum Flughafen BER wäre

für Fahrgäste attraktiv, wäre allerdings mit

sehr hohen Baukosten verbunden, ohne

dass die bauliche Machbarkeit derzeit

nachgewiesen ist. Kapazitätskonkurrenzen

und -verlagerungen ergäben sich mit

der eigens für den BER errichteten bzw. in

Bau befindlichen Infrastruktur (S-Bahn,

Dresdner Bahn bzw. Flughafenexpress).

Zudem wären Kapazitätsprobleme innerhalb

Berlins auf der Bestandsstrecke der

U 7 zu erwarten.

Es bestehen unterschiedliche Einschätzungen,

inwieweit eine Führung der U-Bahn

über die bisher auf Berliner Landesgebiet

gesicherte Trasse überhaupt möglich wäre.

In Schönefeld wurde eine Reihe von Bebauungsplänen

aufgestellt, für die geprüft

werden müsste, ob das Auswirkungen auf

einen möglichen Trassenverlauf hätte. Dies

gilt vielmehr noch für die Frage einer Anbindung

des Flughafens selbst. Es bedürfte

der Klärung, ob und welche Trasse aktuell

bestünde und welche Voraussetzungen

geschaffen werden müssten, um diese planungsrechtlich

langfristig abzusichern. Für

eine qualifizierte Auseinandersetzung mit

dieser Frage bedürfte es entsprechender

Machbarkeitsstudien.

IGEB-Kommentar:

Bei einer Verlängerung der U 7 bis zum künftigen

Flughafen BER wäre dieses Projekt das

längste. Was alles gegen diese Verlängerung

spricht, ist vorstehend im Bedarfsplan nachzulesen.

Hinzu kommt, dass ein großer Teil der

Strecke im Land Brandenburg zu realisieren

wäre. Es ist nicht erkennbar, dass das Land

oder auch der Landkreis oder die Gemeinde

Schönefeld, so wohlhabend sie ist, ein solches

Milliardenprojekt stemmen könnten. Andererseits

wäre eine Verlängerung nur innerhalb

Berlins oder zum künftig nicht mehr besonders

bedeutenden alten Bahnhof Flughafen

Schönefeld keinesfalls U-Bahn-würdig. Deshalb

gleicht schon die Beauftragung einer

Machbarkeitsstudie dem Verbrennen von

Steuergeldern.

Steglitz-Zehlendorf

Die Verlängerung der U 3 bis zum S-Bahnhof

Mexikoplatz würde einen Lückenschluss im

Schnellbahnnetz (U-Bahn/S-Bahn) darstellen.

Hierbei ergäben sich nach derzeitigem

Kenntnisstand geringe Baukosten bei einer

vergleichsweise einfachen Realisierung. Allerdings

wären vor allem lokale Wirkungen

der Maßnahme zu erwarten und kein wesentlicher

Beitrag zur Steigerung des ÖPNV-Anteils

in der wachsenden Stadt.

Das Projekt könnte mit geringem Aufwand

umgesetzt werden, aufgrund der

Netzbedeutung wird derzeit eine mittelfristige

Weiterverfolgung vorgeschlagen.

IGEB-Kommentar:

Zu den wichtigsten U-Bahn-Verlängerungen

zählt diese mit Sicherheit nicht. Aber der

Aspekt, dass sie mit relativ wenig Aufwand

relativ schnell realisiert werden könnte, wird

zu wenig gewürdigt. Auch der Lückenschluss

im Netz wird nur beiläufig erwähnt. Immerhin

würde dieser Lückenschluss eine Schnellbahnverbindung

zwischen den Hochschulstandorten

Potsdam und Berlin-Dahlem herstellen

und eine Umfahrungsmöglichkeit bieten,

falls die Regional- und S-Bahn-Strecke

durch den Grunewald gestört oder gesperrt

ist. Und noch ein Aspekt: Das Verkehrsaufkommen

auf dem U3-Abschnitt zwischen

Freie Universität und Krumme Lanke ist heute

nicht U-Bahn-würdig. Durch den Anschluss

an die S 1 würde diese Außenstrecke aber

deutlich besser ausgelastet, ohne dass häufiger

gefahren werden müsste.

Vergessen (?) wurde im Kapitel Steglitz-Zehlendorf

die Verlängerung der U-Bahn-Linie 9

von Rathaus Steglitz zum S-Bahnhof Lankwitz.

Diese Strecke würde viele stark frequentierte

Buslinien entlasten und eine wichtige

Verknüpfung im Schnellbahnnetz herstellen.

Anders als der U3-Lückenschluss wäre die U9-

Verlängerung allerdings ein teures und langwieriges

Projekt – aber sicherlich mit einer

hohen Nachfrage.

Friedrichshain-Kreuzberg

In Friedrichshain-Kreuzberg wurde die Anbindung

von Ostkreuz mit der U 1, die derzeit

am S+U-Bahnhof Warschauer Straße endet,

betrachtet. Durch die geplante Streckenverlängerung

der U 1 würden die Fahrgäste

den Bahnhof Ostkreuz ohne Umsteigen erreichen,

der Zwischenbahnhof Modersohnbrücke

würde die Quartiere beiderseits der

Eisenbahnstrecke erschließen. Zwar käme

die Hälfte des prognostizierten Aufkommens

der U-Bahn-Verlängerung durch eine

Verlagerung von der parallel verkehrenden

S-Bahn zustande, allerdings würde so die

U-Bahn an einen zentralen Bahnhof Berlins

angebunden.

Eine bauliche Umsetzbarkeit wird mit

dem anstehenden Abschluss der Bauarbeiten

Ostkreuz extrem schwierig. Eine mögliche

Trasse ist identifiziert.

IGEB-Kommentar:

Die Verlängerung der U-Bahn zu einem der am

stärksten frequentierten Bahnhöfe Deutschlands

sollte doch als Begründung ausreichen.

Aber die Ausführungen im Bedarfsplan verdeutlichen

die Skepsis der Senatsplaner bei

diesem Projekt, auch wenn die BVG es sehr

befürwortet. Dabei sind weitere mögliche

Gegenargumente noch gar nicht genannt:

Wie wirkt sich die Verschlechterung des Umsteigens am S- und U-Bahnhof Warschauer

Straße aus? Wo und wie kann die U-Bahn am

Ostkreuz angebunden werden, ohne dass es

zu Überlastungen der Bahnanlagen kommt?

Charlottenburg

In Charlottenburg ist die Verlängerung der

U-Bahn von der derzeitigen Endstelle an

der Uhlandstraße bis zum U-Bahnhof Adenauerplatz

bewertet worden. Im Umfeld

der Maßnahme besteht ein hohes Potenzial

aufgrund von Wohnen und Arbeitsplätzen.

Die Maßnahme bietet darüber

hinaus vor allem aus Netzgesichtspunkten

Vorteile, weil hierüber andere Wegebeziehungen

durch einen Umstieg zur U 7 und

damit großräumige Routenalternativen

bestünden. Allerdings verkehren auf dem

Kurfürstendamm starke Busströme, die

einer Anbindung des Grunewalds an den

Zoo und den Wittenbergplatz dienen und

mit Realisierung einer U-Bahn ggf. erhalten

bleiben müssten oder zu einem Umsteigezwang

am Adenauerplatz führen würden.

Die derzeitigen Abschätzungen gehen von

moderaten Kosten aus, allerdings wäre

hier aufgrund der Höhenlage der U-Bahn

weitgehend in offener Bauweise zu arbeiten,

was während der Bauzeit deutliche

Beeinträchtigungen des Verkehrs (und dies

schließt den Busverkehr auf dem Kurfürstendamm

ein) zur Folge hätte.

Die Maßnahme sollte weiterhin planerisch

gesichert werden und aus Netzgründen

mittelfristig weiterverfolgt werden.

IGEB-Kommentar:

Dass diese U-Bahn-Verlängerung ein intensiv

genutztes Stadtgebiet erschließt und eine

neue Netzverknüpfung im U-Bahn-Netz ermöglicht,

spricht für sie. Aber offensichtlich

scheuen die Senatsplaner eine offene Baugrube

auf dem Kurfürstendamm. Das scheint

auszureichen, um nicht einmal eine Machbarkeitsstudie

erstellen zu lassen.

Weiteres Vorgehen

Zusammenfassend führen die Bewertungen

zu folgenden Schritten bei der weiteren Bearbeitung:

- Für die Erschließung des Schumacher-Quartiers und des UTR wird in einer

Machbarkeitsstudie untersucht, ob die

vorgesehenen Erschließungsziele mit einer

Ausfädelung der U 6 erreicht werden

und ob diese technisch umsetzbar ist.

- Auch für die Verlängerung der Linie U 8

ins Märkische Viertel wird in einer Machbarkeitsstudie

genauer untersucht, welche

der beschriebenen Varianten unter

Berücksichtigung der Kosten und Nutzen

für weitergehende Planungsschritte betrachtet

werden.

- In Abhängigkeit von den Ergebnissen der

Untersuchungen der IHK Cottbus und des

Kommunalen Nachbarschaftsforums zur

Entwicklung der verkehrlichen Bedarfe

rund um den neuen Flughafen BER und

das Entwicklungsgebiet Schönefeld werden

die Untersuchungen für mögliche

Verlängerungen der U 7 in einer Machbarkeitsstudie

mit den unterschiedlichen Varianten

in Berlin und Brandenburg durchgeführt.

Dabei wird 2019 die Ausschreibung

einer „Standardisierten Bewertung“

für die Verlängerung bis zur Stadtgrenze

(Lieselotte-Berger-Platz) vorbereitet.

- Darüber hinaus wird 2019 aufgrund der

prognostizierten starken Nachfrage die

Frage der Verlängerung der U 9 nach

Lankwitz Kirche und ab 2020 die Machbarkeit

der Verlängerung der U 9 nach

Pankow zu prüfen sein.

Die Betrachtungen im StEP MoVe fokussieren

auf die verkehrlichen Wirkungen. Da

für die derzeit am meisten diskutierten

Maßnahmen die Realisierbarkeit noch nicht

bestätigt ist, sollen diese Machbarkeitsstudien

durchgeführt werden, um zu entscheiden,

ob weitergehende Arbeitsschritte wie

Nutzen-Kosten-Untersuchungen veranlasst

werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen

sollen bis 2020 vorliegen.

Für die weiteren hier beschriebenen Maßnahmen,

insbesondere für die vielfältigen

Alternativen in Spandau, werden in Abhängigkeit

von den benannten Ergebnissen der

parallelen Untersuchungen erst mittelfristig

zusätzliche Machbarkeitsuntersuchungen

notwendig.

Zur Durchführung der erforderlichen

Schritte und Detaillierungen werden bei

der Senatsverwaltung und der BVG die erforderlichen

Personalressourcen und Mittel

bereitgestellt, um die Aktivitäten zum Straßenbahnausbau

und zu i2030 nicht zu beeinträchtigen.

IGEB-Kommentar:

Machbarkeitsstudien als Grundlage für langfristige

Planungen sind sicherlich sinnvoll.

Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass sich

das nicht auf die personellen und finanziellen

Kapazitäten der Senatsverkehrsverwaltung

und der BVG auswirkt. Andererseits sind die

Bewertungen zu allen U-Bahn-Neubauprojekten

so vorsichtig formuliert, dass man den

Verfassern des Nahverkehrsplanes kein Puschen

der U-Bahn zu Lasten der Straßenbahn

vorwerfen kann.

[…]

[Für nachfolgende Neubaustrecken sollen]

Machbarkeitsstudien durchgeführt werden.

Auf deren Basis werden weitergehende

Arbeitsschritte wie bspw. Nutzen-Kosten-Untersuchungen und weitere Entscheidungen

veranlasst:

U 6 Kurt-Schumacher-Platz—UTR

U 7 Rudow—Lieselotte-Berger-Platz—Bahnhof Schönefeld—(BER) in verschiedenen

Varianten

U 8 Wittenau—Märkisches Zentrum—Treuenbrietzener

Straße/Senftenberger

Ring

U 9 Verlängerung nach Lankwitz Kirche sowie

Osloer Straße—S+U Pankow

IGEB-Kommentar:

Nach dem Lesen der einzelnen Streckenbetrachtungen

verwundert die Auswahl für die

Machbarkeitsstudien. Aber vielleicht dienen

die Machbarkeitsstudien ja auch dazu, bestimmte

intensiv diskutierte U-Bahn-Projekte

abschließend „zu beerdigen“, zum Beispiel die

Verlängerung der U 7 zum BER.

Dass die Verfasser des Nahverkehrsplans

mit den Machbarkeitsstudien die Pro-Straßenbahn-Prioritäten

der rot-rot-grünen Koalitionsvereinbarung

von 2016 nicht in Frage stellen

wollen, verdeutlichen sie auf Seite 206 des

Entwurfs zum Nahverkehrsplan: „In Anbetracht

der prognostizierten Nachfrage einerseits und

der schnelleren Realisierbarkeit von Straßenbahnstrecken

andererseits können die Ziele des

Nahverkehrsplans mit diesem Verkehrssystem

bestmöglich erreicht werden. Gleichwohl soll

in der Laufzeit des Nahverkehrsplans die technische

Machbarkeit für bestimmte U-Bahn-

Erweiterungen untersucht werden.“

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

|