|

Jedoch ging beim Wiederaufbau nicht

jede Besatzungsmacht gleichermaßen

nachhaltig vor. Eher im Gegenteil. Insbesondere

in der sowjetischen Besatzungszone

wurden viele intakte Gleisanlagen als Reparationsleistung

abgebaut und gen Osten abtransportiert.

Viele Stecken verschwanden

dabei zeitweise gänzlich von der Landkarte.

Etliche wurden zunächst teilweis eingleisig,

später dann zweigleisig wieder aufgebaut.

Bisweilen zog sich das bis in die 1980er

Jahre hin. Noch heute leiden insbesondere

S-Bahn-Teilstrecken, aber auch Regionalzug-Linien unter der Eingleisigkeit.

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg

Nach 1945 kam der Kalte Krieg. Dieser mündete

schließlich in die Teilung der Besatzungszonen

in zwei deutsche Staaten und

letztendlich in die Abschottung durch eine

Mauer. Am 13. August 1961 wurden viele

noch bzw. wieder bestehende Verbindungen

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik

und der Bundesrepublik Deutschland

nebst West-Berlin gekappt. Da die Deutsche

Reichsbahn im Osten schon in den 1950er

Jahren einen Eisenbahn-Außenring um West-

Berlin zog, war ein Anbinden von Ost-Berlin

an die im Westen der DDR befindlichen Bezirke

Schwerin, Magdeburg, Potsdam, Halle und

Leipzig ohne weiteres möglich.

Das S-Bahn-Netz wurde zweigeteilt.

Während man im Osten den Verkehr stückchenweise

ausbaute, wurde in West-Berlin

die S-Bahn regelrecht boykottiert, um den

Devisenfluss durch Fahrgeldeinnahmen in

den Osten zu behindern. Parolen wie „Der

S-Bahn-Fahrer zahlt den Stacheldraht“ bewegten

die Menschen zur BVG, die ab 1961

umfangreich Parallelverkehre einrichtete,

um die Menschenmengen der S-Bahn

„abnehmen“ zu können. Der Umbau West-Berlins

in eine „autogerechte Stadt“ tat

sein Übriges zum Niedergang. Die S-Bahn

schrieb Verluste in dreistelliger Millionenhöhe,

verwahrloste zusehends und nach

dem Eisenbahnerstreik stellte die Deutsche

Reichsbahn 1980 diverse Strecken (z. B.

Wannseebahn und Siemensbahn) ein. Als

1984 die West-Berliner BVG den Betrieb der

wenigen übriggebliebenen Strecken in den

Westsektoren übernahm, waren diese nur

noch ein Schatten ihrer selbst.

Kleinkrieg Lokalpolitik

|

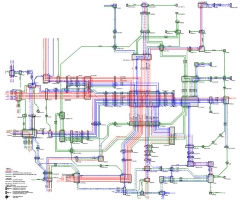

| Ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Geflecht. Ob der Deutschland-Takt sich so umsetzen lassen wird, steht in den Sternen, da vielerorts Einschränkungen in der Infrastruktur, wie beispielsweise zahlreiche Eingleisigkeiten, noch „im Wege stehen“. Quelle: BMVI, Zielfahrplan Deutschland-Takt, erster Gutachterentwurf, Stand 9. Oktober 2018 |

|

Dann kam 1989 die Wende und eiligst wurden

Provisorien geschaffen und große Pläne

geschmiedet. Der Bund versicherte, die finanziellen

Lasten der Beseitigung von infrastrukturellen

Teilungsschäden zu übernehmen.

Prima! Die großen Verkehrsprojekte

Deutsche Einheit liefen dann auch zentral

geplant und gesteuert verhältnismäßig zügig

an. Die Stadtbahn wurde saniert, das

S-Bahn-Netz im Westteil Berlins wieder auf

Vordermann gebracht. Sogar einen neuen

Hauptbahnhof hat man fertiggestellt und

letztendlich Berlin mit dem Rest der Welt

verbunden. Nur nicht so recht mit Brandenburg.

Allenfalls dort, wo bereits Strecken

existierten oder fernverkehrsrelevante Strecken

neu gebaut wurden, rollt heute der Regionalverkehr.

An einigen Stellen hat man

lediglich mit der S-Bahn den Sprung über

die Stadtgrenze zum nächsten Städtchen

geschafft, um dort mit dem Regio den weiteren

Weg ins Land zu bestreiten.

Hauptursache dafür sind unterschiedliche

lokale Präferenzen. Während das Land Brandenburg

gern seine Städte mit dem Regionalexpress

an die Berliner Innenstadt anbinden

will, favorisiert Berlin die Umlandanbindung

mit der S-Bahn. Da jedes Bundesland für sich

nur bis zur Landesgrenze planen kann, ist

dort mancherorts Schluss. Entweder muss

man umsteigen oder lange Umwegfahrten

in Kauf nehmen. Beste Beispiele sind hier der

RE 5 aus Rostock, der hinter Oranienburg die

Biege über das Karower Kreuz machen muss,

oder der RE 6, der seine Fahrgäste aus Wittenberge,

Neuruppin, Velten nach Hennigsdorf

zur S-Bahn bringt, umkehrt und dann

einen großen Umweg über Falkensee und

Spandau macht, um zum Bahnhof Gesundbrunnen

zu gelangen. Die Fahrgäste mit der

S-Bahn aus Hennigsdorf sind derweil schon

längst angekommen.

Erst langsam wächst die Einsicht, dass

die Verkehrsprobleme nur zu lösen sind,

wenn beide Verkehrsmittel sich ergänzen:

Die S-Bahn mit der feinen Erschließung

des Umlandes und der Regionalexpress

mit der schnellen Verbindung der regionalen

Zentren.

Der Kampf mit dem Rotstift

Erschwert wird die aktuelle Verkehrssituation

nicht nur durch lokalpolitische Befindlichkeiten,

sondern auch durch schwerwiegende

bundespolitische Entscheidungen in

der Vergangenheit: Die Bahnreform. Seitdem

wird mit spitzem Bleistift gerechnet,

jede Ausgabe wiederholt auf den Prüfstand

gestellt. So kam es, dass ganze Strecken

stillgelegt und vielerorts Gleisanlagen zurückgebaut

wurden, die nicht zwingend

erforderlich schienen. So manche Weichenverbindung

und Ausweichmöglichkeit verschwand,

und die Streckenkapazität sank.

Ein Beispiel ist der Bahnhof Kremmen, der

dank der dort endenden RB 55 neben einem

einzigen durchgehenden Gleis für den RE 6

nur noch eine Weiche und ein Stumpfgleis

behalten hat (mehr dazu siehe Seite 15).

Der zweite große Kampfplatz mit dem

Kleingeld sind die Regionalisierungsmittel.

Der Bund finanziert damit die Regionalverkehre

der Bundesländer. Bedauerlicherweise haben deren

Sparzwänge und Haushaltslöcher

teilweise zu Zweckentfremdungen

geführt (siehe Signal 4/2014). Folglich standen

weniger Mittel für die Bestellung und

Entwicklung von SPNV-Angeboten zur Verfügung.

Im Falle Brandenburgs summieren

sich die Fehlbeträge auf über eine Milliarde

Euro. Damit hätte man recht einfach zahlreiche

Verbesserungen vornehmen können.

Kleinere Verbesserungsmaßnahmen ließen

sich vielleicht mit Landesmitteln bestreiten. Da

Berlin im Zentrum mehrerer Transeuropäischer

Korridore liegt, könnten für Projekte mit Verbesserungspotenzial

bei internationalen Verbindungen

auch EU-Fördermittel angezapft

werden. Doch die finanzielle Hauptlast würde

beim Bund liegen. Die Sonderzuwendungen

für Ost-West-Lückenschlüsse gibt es nicht mehr,

sie müssten über die begrenzten Mittel des

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes bzw.

des Entflechtungsgesetzes kompensiert werden.

So manche enthusiastische Bauplanung

könnte da am Geldmangel scheitern.

Deutschland sagt, wann was fährt

Mit den Fernverkehrs- und Nahverkehrszügen

ist man ja schon recht schnell unterwegs,

wenn es direkt geht. Der Geschwindigkeitsvorteil

gegenüber dem Individualverkehr

schwindet jedoch oft, wenn man

Umsteigen muss und es mit den Anschlüssen

der Züge nicht funktioniert. Daher hat

sich das Bundesministerium für Verkehr

und digitale Infrastruktur auf die Fahnen

geschrieben, einen integralen Taktfahrplan

nach Schweizer Vorbild zu etablieren:

den Deutschland-Takt. Das heißt, dass an

allen relevanten regionalen Knotenpunkten

eine feste 15-, 30- oder 60-Minuten-Taktung

aller Linien so ausgerichtet sein

soll, dass ein unmittelbarer Linienwechsel

möglich ist.

Die Vor- und Nachteile eines solchen Systems

werden heftig diskutiert und sollen

hier nicht näher erörtert werden. Unstrittig

ist jedoch, dass dieses politisch priorisierte

Ziel bereits seine Schatten voraus wirft und

Einfluss auf die aktuellen regionalen Planungen

nimmt. Denn aktuelle Fahrplanlagen,

die sich an den örtlichen Gegebenheiten –

insbesondere infrastrukturellen Engpässen –

orientieren, könnten in dem bundesweiten

Fahrplankontext morgen schon nichtig sein.

Hier entsteht eine weitere Herausforderung,

die Eisenbahninfrastrukturen in Berlin und

Brandenburg so flexibel zu gestalten, dass

Verschiebungen von Fahrplanlagen nicht

beispielsweise durch Eingleisigkeiten blockiert

werden. Auch die Fahrgeschwindigkeiten

spielen eine immer wichtigere Rolle.

Eine 70-minütige Streckenfahrzeit passt

schlecht in ein Halbstunden- bzw. Stundenraster.

Hier müsste dann also be- oder

entschleunigt werden, um die gewünschte

Punktlandung zu erzielen. Das aktuelle Beispiel

RE 2 Berlin—Cottbus zeigt deutlich,

dass der sogenannte Nullknoten Cottbus

derzeit nur haltbar ist, wenn Zwischenhalte

ausfallen.

Doch wie soll man nun im Rahmen von

i2030 auf den Deutschland-Takt eingehen,

wenn dieser selbst noch in der Findungsphase

steckt? Es gibt zwar schon einen recht

detaillierten Entwurf, jedoch ist der mitunter

weitergehender im Verkehrsleistungsumfang,

als so mancher Landesnahverkehrsplan

es mit seinem beschränkten Regionalisierungsmittelbudget

zuließe.

Mehr zum Deutschland-Takt u. a. unter

www.deutschland-takt.de

Berliner Fahrgastverband IGEB

|