|

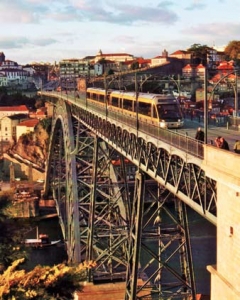

| Während die Berliner Verkehrsplanung den Straßenbahnausbau mehr bremst als beschleunigt, haben andere europäische Großstädte die Vorteile der Straßenbahn längst erkannt. So wurde z. B. in Portugals zweitgrößter Stadt Porto der Autoverkehr von der prominentesten Brücke über den Fluss Douro zugunsten einer neuen Straßenbahntrasse verbannt. Fotos: Matthias Horth |

|

In Teil I (SIGNAL 5/2008) war dargelegt worden,

dass die Straßenbahn das Verkehrsmittel

der Zukunft ist und ihr Ausbau deshalb

endlich auch in Berlin mehr Gewicht erhalten

muss – politisch und planerisch. Derzeit

beherrscht die Finanzkrise die politischen

Debatten. Dabei wird oft verkannt, dass

wir uns nicht nur in einer Finanz-, sondern

auch in einer Strukturkrise befinden. Soll

ein ökonomischer wie ökologischer Kollaps

der Industriegesellschaften vermieden werden,

muss auf nachhaltige Systeme gesetzt

werden, wobei natürlich immer auch die

sozialen Strukturen zu beachten sind. Was

so recht abstrakt klingt, soll hier in Teil II am

Beispiel der Berliner Straßenbahn veranschaulicht

werden.

Neben übergeordneten Gründen sind richtungsweisende

Entscheidungen pro Tram in

Berlin auch deshalb erforderlich,

weil das

jetzige Netz verschiedene Mängel aufweist,

die einen wirtschaftlichen Betrieb der Elektrischen

teilweise behindern. Viele sind noch

immer eine Folge der jahrzehntelangen Teilung

Berlins und einer Verkehrspolitik, die zur

vollständigen Abschaffung der

Straßenbahn

in West-Berlin und im südlichen Bereich der

Ost-Berliner Innenstadt führte.

Auch heute noch scheint der Berliner Senat

die Bedeutung der Tram als Umwelttechnologie

zu unterstützen. Wie sollen denn

die Klimaschutzziele erreicht werden, wenn

jede Ausbaumaßnahme im Bereich der

Straßenbahn allenfalls im Schneckentempo

vorankommt?

Maßnahmen im Bestandsnetz

Der Berliner Senat sollte mehr darauf achten,

dass die BVG die im Verkehrsvertrag vereinbarten

Leistungen (auch) bei der Straßenbahn

überhaupt erbringt. Nicht erbrachte

Verkehrsleistungen waren bereits in SIGNAL

2/08 ein Thema. So etwas darf nicht mehr

vorkommen! Ebenso sollte die BVG stärker in

die Pflicht genommen werden, das Erscheinungsbild

der Züge zu verbessern und auf

angemessene Sitzplatzkapazitäten zu achten.

„Fahrende Müllkippen“, in denen die Fahrgäste

in Kurzzügen zusammengepfercht werden,

widersprechen einem Unternehmen mit

Dienstleistungsanspruch schon im Ansatz.

Erfreulicherweise scheint sich die BVG

jetzt (wieder) stärker auf die Tram zu besinnen.

So machte sie zur Taktverdichtung

der M 2 eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Und sie will verstärkt gegen Vandalismus

(zerkratzte Scheiben) vorgehen. Für

die zwischenzeitlich einstellungsbedrohte

Uferbahn, die Linie 68, verspricht die BVG

eine bessere Vermarktung. Ein guter Anfang,

doch es darf nicht bei solchen Einzelmaßnahmen

bleiben.

Vorrangschaltungen für die Tram

Der Senat wiederum ist aufgerufen, die

Beschleunigung der Tram an Ampelanlagen

zu verbessern bzw. wiederherzustellen.

Es ist ungeheuerlich, dass teilweise für

viel Geld geschaffene Vorrangschaltungen

zugunsten des Autoverkehrs und zulasten

der Straßenbahn still und heimlich außer

Betrieb genommen wurden. Minutenlange

Aufenthalte wie z. B. auf der M 2 auf dem

letzten Abschnitt zum Alexanderplatz sind

nicht hinnehmbar. Immerhin sicherte der

Senat inzwischen zu, auf der Osloer Straße

wieder mehr Vorrangschaltungen für die

Elektrische einzurichten.

|

| In den französischen Städten weis man die Straßenbahn nicht nur als modernes und attraktives Verkehrsmittel zu schätzen, sondern setzt sie auch bewusst als Element der Stadterneuerung und zur Stärkung der Innenstädte ein. In Mulhouse (Mühlhausen) wird die Straßenbahn in Kürze nach Karlsruher Vorbild auf Eisenbahnstrecken weit in die Region hinaus fahren. Foto: Matthias Horth |

|

Bei Stadtentwicklungs- und Bebauungsplänen

ist die Tram stärker zu berücksichtigen.

Die derzeit vergleichsweise eher schwach ausgelastete

Linie 21 beispielsweise durchquert

auf der Köpenicker Chaussee eine Gegend

mit Grundstücken, die teilweise direkt an der

Spree liegen und deren Wert spätestens mit

der Anbindung an den umgebauten Bahnhof

Ostkreuz deutlich zunehmen wird. Was liegt

da näher, als hier die Ansiedlung weiterer

Wohnhäuser und Betriebe mit hohen Arbeitnehmerzahlen

zu fördern – denen sogleich

eine Straßenbahnanbindung zugute kommt?

Die fertig gestellten neuen Häuser entlang

der 21 scheinen bereits dazu beizutragen, die

Nachfrage abschnittsweise zu steigern.

Bei konsequenter Umsetzung einer vorausschauenden

Stadt- und Verkehrsplanung

können „schwache“ Straßenbahnlinien

„stark“ werden. Den leidigen Diskussionen

um angeblich unwirtschaftliche Strecken

wäre der Boden entzogen.

Bei einer Reihe von Strecken würden schon

einzelne, eher geringfügige Maßnahmen

ausreichen, um die Nachfrage zu verbessern.

So müsste beispielsweise auf der Linie 62 im

Bereich des nördlichen Hultschiner Damms

abschnittsweise ein zweites Gleis verlegt

werden, um einen 10-Minuten-Takt zu ermöglichen.

An verschiedenen Stellen Berlins

würden sich überfahrbare Haltestellen-Kaps

anbieten, um den Zugang der Fahrgäste zu

den Straßenbahnzügen zu verbessern.

Neue Fahrzeuge

Die Beschaffung neuer Fahrzeuge ist natürlich

zu begrüßen und die Resonanz auf die

Vorstellung der Prototypen von „Flexity Berlin“

war beeindruckend. Die BVG feierte die

Züge mit einem regelrechten Volksfest und

sogar Finanzsenator Thilo Sarrazin ließ sich

mit einem Modell der neuen Tram ablichten.

Der Andrang bei den ersten Mitfahrmöglichkeiten

im September 2008 war enorm.

Wie kundenfreundlich und funktionssicher

die Flexities aber tatsächlich sind, wird sich

erst im harten Alltagsbetrieb zeigen. Hier

ist jeder Fahrgast gefragt, seine Beobachtungen

einzubringen. Die Flexities werden

auch neuen Anforderungen gewachsen sein

müssen, wie zum Beispiel der verstärkten

Mitnahme von Fahrrädern.

|

| Straßenbahn mit maritimen Design: Schon in den 1990er Jahren erkannte man in der französischen Hafenstadt Marseille, dass der U-Bahn-Ausbau nicht mehr finanzierbar ist und entschied sich für ein modernes Straßenbahnsystem. Foto: Matthias Horth |

|

Allerdings erscheint es problematisch,

lediglich Fahrzeuge mit einer Breite von

2,40 m anzuschaffen, die auf vielen Strecken

nicht eingesetzt werden können. Die BVG

verschärft mit dieser Auswahl die Problematik

eines „Zwei-Klassen-Straßenbahnnetzes“,

da auf den Strecken mit geringerem Gleismittenabstand

die modernsten Züge künftig

nicht sofort zum Einsatz gelangen können.

Um die Zwänge zum Umbau von Straßenbahnlinien

oder gar zur Stilllegung von

Strecken zu vermeiden, bietet es sich an, zusammen

mit der Stadt Potsdam zusätzlich

Trambahnzüge mit einer Breite von 2,30 m

zu beschaffen bzw. ein Fahrzeugtausch-System

zu entwickeln.

Neue Züge sollten außerdem unbedingt

mit Energiespeicher-Systemen ausgestattet

werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Die Straßenbahn in Mannheim macht

dies bereits vor. Speichersysteme könnten

auch stationär entlang der Strecken installiert

werden (siehe SIGNAL 6/2007, Seite 26).

In Hannover gibt es bereits Erfahrungen mit

dieser Lösung.

Kürzlich hat die Firma Bombardier ein

neues System namens „Primove“ vorgestellt,

bei dem die Straßenbahnfahrzeuge

den Fahrstrom aus Unterflur-Leitungen

beziehen können. Sofern es sich bewährt,

dürften der Bau und der Betrieb von Straßenbahnstrecken

noch kostengünstiger

werden, da Oberleitungen dann nicht mehr

bzw. nicht mehr für das gesamte Netz erforderlich

wären. Zudem soll „Primove“ helfen,

Energie zu sparen. Es bleibt zu hoffen, dass

„Primove“ verlässlicher funktioniert als die

Unterflur-Stromzuführung der Straßenbahn

in Bordeaux, wo diese Technik gelegentlich

Probleme bereitet.

Die genannten Beispiele zeigen, welche

großen Entwicklungspotenziale die Straßenbahn

hinsichtlich Baukosten, Energieeinsparung

und Stadtverträglichkeit noch

immer bietet.

Unfälle vermeiden

Leider hat es in Berlin 2008 wieder einige

schwere Unfälle im Bereich der Straßenbahn

gegeben. Einige Menschen starben dabei

oder wurden schwer verletzt. Obgleich die

Versäumnisse immer auf Seiten der Fußgänger

lagen und die Straßenbahn an sich ein

sehr sicheres Verkehrsmittel ist, muss das Thema

Unfälle sehr ernst genommen werden.

Um die Unfallzahlen gering zu halten,

muss schon bei der Verkehrserziehung

(nicht nur von Kindern) deutlicher auf die

Gefahren hingewiesen werden, die beim

Überschreiten von Gleisanlagen bestehen.

Konstruktive Lösungsansätze anderer Städte

zur Unfallvermeidung sollten in Berlin

geprüft werden. So wurden in Nantes bei

Kreuzungen mit dem eigenen Bahnkörper

der Tram spezielle Zweikammer-Blinksignale

eingeführt, die zur besseren Sichtbarkeit

für Pkw-Fahrer in niedriger Höhe montiert

sind. In Karlsruhe hat man Blinklichter in

den Belag von Fußgängerüberwegen an einer

Haltestelle eingelassen, die auch die unaufmerksamen

Walkmanträger erreichen, die ihren Kopf nicht mehr

zur Ampel heben. In beiden Fällen wurde

eine deutliche Senkung der Unfallzahlen

bzw. der Nichtbeachtung der Verkehrslage

erreicht.

Soweit das leise Fahren von Straßenbahnen

für Unfälle bedeutsam ist, stellt sich

diese Problematik natürlich auch

bei anderen leisen Verkehrsmitteln.

Werden uns in Zukunft vielleicht

horrende Unfallzahlen

durch Elektroautos beschäftigen?

Netzausbau

Beim Netzausbau muss der Schwerpunkt

auf Streckenverlängerungen Richtung

Westen gelegt werden, denn mehr als bei

jedem anderen Verkehrsmittel sind bei der

Straßenbahn die Folgen der Teilung Berlins

zu spüren.

Der Berliner Senat möchte seine Entscheidungen

zum Ausbau des Straßenbahnnetzes

von einer neuen Verkehrsprognose

abhängig machen – eine zweischneidige

Angelegenheit. Zum einen sind solche

Prognosen

natürlich wichtig, um Fördermittel

zu erhalten, andererseits befinden sich

die ökonomischen, ökologischen und sozialen

Grundlagen der Industriegesellschaften

derzeit so sehr im Umbruch, dass sich künftige

Entwicklungen nur bedingt abschätzen

lassen.

In jedem Fall ist es unerlässlich, Planung

und Bau von Straßenbahnstrecken in Berlin

zu beschleunigen. Damit das gelingen kann,

muss der entsprechende Arbeitsbereich der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

über mehr und neue Fachleute verfügen.

Mittel- bis längerfristig „rechnen“ sich die

Mehrkosten durch ein effizienteres Straßenbahnnetz.

Darüber hinaus schafft jeder Ausbau

der Tram Arbeitsplätze, und zwar hier in

der Region.

Welche Strecken im Westteil Berlins „straßenbahnwürdig“

sind, ist schon in vielen

Beiträgen beschrieben worden. Angesichts

knapper Finanzmittel wird das westliche

Straßenbahnnetz zwangsläufig ein solches

sein, das sich auf nachfragestarke Achsen

konzentriert. An vielen Orten versprechen

bereits relativ kurze Neubaustrecken hohe

Fahrgastzahlen, zum Beispiel vom Virchow-

Klinikum zum S-Bahnhof Beusselstraße oder

vom S-/U-Bahnhof Warschauer Straße zum

Hermannplatz. Letztere Verbindung ist vor

allem deshalb wichtig, weil sich von Neukölln

her stärkere Verkehrsströme Richtung

Friedrichshain entwickeln dürften

(siehe SIGNAL 4/08).

Die Verknüpfung der Tram

mit U7/U8 am Hermannplatz würde eine herausragende

Bedeutung haben. Neue Straßenbahnstrecken

bringen stets auch neue

Kunden für den öffentlichen Verkehr.

„Leuchtturm-Projekte“ wichtig

Zwei Straßenbahnprojekte sind insoweit

in besonderem Maße bedeutsam, weil sie

nicht nur eine jeweils hohe Nachfrage versprechen,

sondern auch die Möglichkeiten

bieten, städtebauliche Akzente zu setzen.

Gemeint sind die Strecken zum Potsdamer

Platz und weiter nach Steglitz sowie Richtung

Moabit bzw. Charlottenburg.

Bei dem Straßenzug Potsdamer Straße,

Hauptstraße, Rheinstraße, Schloßstraße

handelt es sich bekanntlich um eine außerordentlich

lange Geschäftsstraße, die außerdem

noch eine verdichtete Wohnbebauung

aufweist. Somit ist ein leistungsfähiges Verkehrsmittel

gefragt, das im Straßenraum auf

Blickhöhe an den Geschäften entlang fährt,

aber nicht von den zur Belieferung auf der

Fahrbahn haltenden Lkw aufgehalten wird,

hohe Fahrgastzahlen bewältigen kann und

auch die Kunden berücksichtigt, die mit

Einkaufstüten oder mit Kinderwagen unterwegs

sind.

Dass eine

Straßenbahn von Berlin-Mitte nach Steglitz

machbar ist und für die Fahrgäste,

aber auch für die Stadtentwicklung

insgesamt viele Vorteile und Chancen bietet,

wurde ja bereits in SIGNAL 5/08 (Seite 10)

von Studierenden der TU Berlin überzeugend

dargelegt. Ihre Arbeit ist inzwischen

im Internet verfügbar (unter

busersatzverkehr.de).

Umso unbegreiflicher ist es, dass der Berliner

Senat dieses wichtige Straßenbahnprojekt

durch die Errichtung eines „Boulevard

der Stars“ auf der künftigen Tramtrasse am

Potsdamer Platz blockieren will (siehe Seite

7 in diesem Heft). Würde sich der Senat so

verhalten, wenn es um eine Trassenfreihaltung

für Straßenbau geht?

Das zweite „Leuchtturm-Projekt“ ist eine

Verlängerung der Straßenbahn Richtung

Moabit bzw. ins nördliche Charlottenburg.

Im Zusammenhang mit der Weiterführung

zum Hauptbahnhof wird M 10 zum Wenden

bis zur Invalidenstraße Ecke Alt-Moabit verkehren.

Warum wird sie dann nicht gleich

zum U-Bf Turmstraße verlängert, besser

noch bis zur Beusselstraße? Dass sich Moabit

angesichts seiner Kiezstruktur für ein

Straßenbahnnetz besonders gut eignet, ist

nahe liegend und war schon Gegenstand

verschiedener verkehrswissenschaftlicher

Untersuchungen.

Derzeit laufen Planungen, die Turmstraße

(auch) als Einkaufsstraße attraktiver zu

machen – hierfür ist die Tram schlichtweg

unerlässlich, braucht doch eine solche Straße

eine gute Verkehrserschließung nicht

nur aus praktischen Gründen, sondern auch

als Symbol. Würde die Tram dauerhaft am

Hauptbahnhof enden, wäre dies für die

Turmstraße von außerordentlichem Nachteil:

Vom Hauptbahnhof Richtung Osten

bestünde eine gute Verbindung per Tram,

Richtung Westen das weniger attraktive

Busangebot, reduziert auch noch

um den TXL-Bus, sobald der Flughafen

Tegel geschlossen ist.

Die künftige Nutzung des Flughafengeländes

Tegel spielt auch für den

Ausbau der Tram eine Rolle. Sollte sich

Berlin für Nutzungen mit Verkehrsbedarf

entscheiden, ließe sich die Straßenbahn

von Moabit Richtung Nordwesten

ansprechend auf Rasengleisen

in neue Wohn-, Gewerbe- bzw.

Ausflugsgebiete führen. Wohnen

und Einkaufen in Moabit, Abfahren

in die weite Welt am Hauptbahnhof,

Kulturprogramm am Hackeschen

Markt, Erholung am Badesee und im

vergrößerten Stadtforst Jungfernheide

– eine Straßenbahnlinie würde es

möglich machen, dies alles ohne Umsteigen

zu erreichen!

Weitere Projekte

Im Norden Berlins ist die Herstellung

einer Straßenbahntangente

Wilhelmsruher Damm—Kurt-Schumacher-

Damm—Bf Jungfernheide

anzustreben, wenngleich diese Relation

im Bereich der Hinckeldeybrücke

einen ziemlich hohen Bauaufwand

erfordert. Zeitnah realisierbar ist die

erste Ausbaustufe mit einer Verlängerung

der M 1 von Pankow-Rosenthal

zum S-/U-Bahnhof Wittenau/Nordbahn.

Das Märkische Viertel erhielte

so endlich seinen direkten Anschluss

an den Schienenverkehr, außerdem

würden die S- und U-Bahn-Linien

des Bezirks Reinickendorf von einer

solchen Querverbindung profitieren

(Netzeffekt).

Auch im Süden Berlins sollte bei

allen Planungen eine Straßenbahntangente

planerisch berücksichtigt

werden und die heutige Buslinie M 11

ersetzen. Als erste Ausbaustufe sollte

der Abschnitt von Schöneweide zur

Gropiusstadt (U-Bf Zwickauer Damm

bzw. U-Bf Johannisthaler Chaussee)

realisiert werden.

Langfristig könnte diese Straße

von Dahlem Richtung Norden nach

Charlottenburg verlängert werden,

wodurch auch Schmargendorf besser

mit öffentlichen

Verkehrsmitteln

erschlossen wäre.

Vorbild dieser Überlegungen

ist der Ballungsraum

Paris, wo

ebenfalls ringförmig

um die Innenstadt

Straßenbahnlinien

geplant sind bzw. abschnittsweise

bereits

verkehren.

Was ein künftiges

Straßenbahnnetz in

Spandau betrifft, so

müsste geklärt werden,

ob es zunächst

als Separatnetz

aufgebaut werden

kann. Ggf. ließe sich

der jetzige Busbetriebshof

Spandau

künftig auch für die

Straßenbahn nutzen.

Hakenfelde, das

Falkenhagener Feld

und die Siedlungen

an der nordwestlichen

Heerstraße

jedenfalls bedürfen

einer Anbindung an

die Tram. Der jetzige

M 37 mit seinen

sehr kurzen Takten

und seinem hohen

Fahrzeugaufwand

müsste eher gestern

als heute auf Straßenbahnbetrieb

umgestellt werden.

Sicherlich lassen sich diese und andere

wichtige Projekte zumeist nur

langfristig realisieren, doch mit Trassenfreihaltungen

und einigen Vorleistungen

(zum Beispiel Leitungsverlegungen,

wenn ohnehin gebaut wird)

ließe sich schon in Kürze beginnen.

Es gilt das alte Sprichwort: Wo ein

Wille ist, ist auch ein Weg! (hjb) IGEB Stadtverkehr

|