|

Seit es Städte gibt, gibt es infolge der damit

verbundenen kommunikativen und technologischen Prozesse auch darin stattfindenden

Verkehr (um Mißverständnisse auszuschließen: Verkehr im Sinne von Ortsveränderung).

Seitdem verknüpfen sich damit Leidenschaften entfachende Probleme unterschiedlicher

Qualität. Mit zunehmender Technisierung vor

allem im Laufe unseres Jahrhunderts wachsen

mit den entstehenden Bequemlichkeiten (daraus folgend: wachsender Individualverkehr)

hieraus resultierende Belästigungen und in

gleichem Maße der Widerstand gegen das

hemmungslose Ansteigen der Zahl der im

allgemeinen umweltbelastenden und Fläche

schluckenden Fortbewegungsmittel. Bereits

im vergangenen Jahrhundert wurde die einzige Möglichkeit zur Bewältigung der Zahl von

Ortsveränderungen in der Schaffung zusätzlicher Verkehrsebenen gesehen. Neben dem

technisch einfacheren Bau von Hochbahnen

wurde der Bau von Tunnelstrecken propagiert. Verschiedene europäische Hauptstädte,

London und Paris beginnend, später auch

Budapest und Berlin spielten hier eine Vorbildrolle. Heute ist die Bewältigung der

Verkehrsströme in derartigen Metropolen ohne

die unterirdischen Schienenwege nicht mehr

denkbar. Gleichzeitig bildete sich damit ein

gewisser Mythos heraus. Denn wer fortan von

Großstadtleben sprach, meinte auch die U-

Bahnen oder Metros, die das Bild mitprägten

und auf den gelegentlichen Benutzer eine

eigentümliche Faszination ausüben.

|

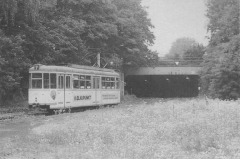

| Nürnberg, Bayernstraße: Straßenbahntunnel aus der NS-Zeit. Foto: I. Köhler |

|

Die Überlegungen für solche Tunnelprojekte

waren auch in mittelgroßen deutschen Städten bald Teil der Verkehrsplanung. Zu

beachten hierbei ist aber, daß vor den allerorten

eingetretenen Kriegszerstörungen die Städte

durchweg beengt waren und bei Erhaltung des

Stadtbildes der einzige Ausweg zur Bewältigung großer Verkehrsströme mittels

öffentlicher Verkehrsmittel tatsächlich in unterirdischen Verkehrswegen zu sehen war. Diese

Situation änderte sich nach 1945 erheblich.

Die Zerstörungen des zweiten Weltkrieges

wurden als einmalige Gelegenheit zur Neugestaltung der Städte und zur Durchsetzung

unkonventioneller Ideen begriffen. Die zum

Teil drastischen Vorstellungen von Corbusier

und anderen sahen Städte nicht mehr als über

Jahrhunderte gewachsene Struktur, sondern

als Projektionsfläche für Materie gewordene

Geometrie. Damit einher ging die Planung

von Verkehrssystemen, die dem Vorbild einiger Metropolen folgend, unterirdische

Verkehrswege als Gipfel der Urbanität begriffen.

Angesichts der im zunehmenden Oberflächenverkehr erstickenden Stadträume ein offenbar

logischer Gedanke.

Viele westdeutsche Städte wurden in diesem Sinne mit U-Bahnen als eigenständiges

System, meistjedoch mit der zur „Stadtbahn"

aufgewerteten Straßenbahn, in innerstädtischen Tunneln fahrend, beglückt. München

und Nümberg wurden mit klassischen U-Bahnen nach Berliner und Hamburger Vorbild

ausgestattet bei gleichzeitiger Einschränkung

der Straßenbahnnetze an der Oberfläche. Allerdings kam es nicht zu den bitteren

Konsquenzen wie in Berlin (-West) und Hamburg.

Die Tendenz aber bleibt. Denn mit Eröffnung

einer U-Bahn glaubte man, an der Oberfläche

mehrere Straßenbahntrassen eliminieren zu

können und den Platz dem Straßenverkehr

freizumachen. Das Ergebnis ist bekannt: die

zusätzlichen Flächen für „des Deutschen liebstes Kind" wurden als Angebot

wahrgenommen, die Nutzung privater Kraftfahrzeuge auf

ein mittlerweile bedenkliches Maß zu steigern und die nicht mehr sichtbaren

öffentlichen Verkehrswege mit Nichtachtung zu strafen. Dazu kam noch, daß die

Flächenerschließung infolge der aufwendigen Tunnelstrecken nicht die Qualitäten eines

oberirdischen Systems mit kurzen Zugangswegen

aufweisen konnte. Die zur Bündelung starker

Verkehrsströme über größere Distanzen im

Grunde sinnvollen U- oder Stadtbahnen kamen als „Straßenbahnkiller" unnötigerweise

in Mißkredit. Bis heute passen ein sinnvolles

Nebeneinander mehrerer Verkehrsträger und

damit mögliche Ausweichmöglichkeiten für

das gesamtstädtische Verkehrssystem nicht

um die gängigen Denkklischees, die nur ein

"entweder - oder" kennen.

Tram im Tunnel

Auch die unterirdische Führung der „klassischen" Straßenbahn ohne Installation eines

eigenständigen U-Bahn-Netzes ist eine uralte

Überlegung. Schon zur Kaiserzeit wollte man

in der Berliner Innenstadt Tunneltrassen für

die Straßenbahn installieren und damit die

anteilig in Seitenstraßen parallel laufenden

Linien bündeln. Teils als Ergänzung, teils in

Konkurrenz zur wachsenden U-Bahn. Besonders um die Leipziger Straße, in der sich die

meisten Straßenbahnlinien bündelten, führten die private Große Berliner Straßenbahn

und die Siemens'sche Hoch- und Untergrundbahn erbitterte Kämpfe. Mit dem Ergebnis,

daß sich die Straßenbahngesellschaft mit ihrem Monopol auf „die Leipziger" durchsetzte

und die heutige U2 in zahlreichen Kurven

durch Seitenstraßen geführt wurde. Das Verkehrsproblem Leipziger Straße war damit nicht

gelöst, die Pläne für den Straßenbahntunnel

wurden als betriebstechnologisch unpraktikabel zu den Akten gelegt. Wenn heute alte

Beschreibungen und Ansichten dem verkehrsreichsten Berliner Areal, dem Potsdamer Platz,

eine gewisse urbane Romantik andichten, so

muß nüchtern angemerkt werden: das Verkehrschaos war dem heutigen ebenbürtig.

|

| Nürnberg: Teile der ehemaligen Straßenbahntunnel können heute immerhin noch für Rohrleitungen genutzt werden... Foto: I. Köhler |

|

| Stuttgart (Hbf.): Straßenbahntunnel mit Gleisen für zwei Spurweiten und hohen Bahnsteigen für Stadtbahnen sowie niedrigen für die Straßenbahn. Foto: I. Köhler |

|

Zwei Straßenbahntunnel waren zu dieser

Zeit schon Realität: der bereits zuvor behandelte Stralauer Spreetunnel, als Versuchsbau

errichtet und dann durch eine eigens hierfür

eingerichtete Straßenbahn bedient, sowie der

Lindentunnel. Der entstand, weil des Kaisers

Paraden in der Straße Unter den Linden durch

die querende Straßenbahn gestört wurden bzw.

die Betreiber der Linien sich gewiß auch

durch die Paraden gestört fühlten. Das letzte

Mal wurde er 1951 befahren, seitdem war er

über lange Jahre der Öffentlichkeit nicht mehr

zugänglich. Derzeit ist hier eine Ausstellung

von Ben Wargin zu besichtigen, übrigens mit

einer Original-Straßenbahn auf der Rampe!

Nürnberg

Die Stadt kam in den Tagen des „Dritten

Reichs" zu Tramtunneln. Die Anfahrt der

bestellten Jubler zu den „Reichsparteitagen"

war Aufgabe der hierzu ertüchtigten Straßenbahn zum Stadion. Um den Betrieb effektiv

auf diese Aufgabe abstimmen zu können,

wurden die Zufahrtstrecken ab 1938 teilweise

unterirdisch geführt, Der Zustrom zu diesem

Bereich ist heute naturgemäß nicht mehr derart groß. Zwei der drei Tunnelstrecken sind

stillgelegt, sie werden zum Teil noch als Lager und Abstellgleis genutzt. Der verbliebene

Tunnel wird von der Linie 7 bis Bayemstraße

befahren - mit einem Solo-Wagen in etwa

halbstündigem Abstand. Das verbliebene Netz

hat unter dem Bau der U-Bahn gelitten - ganz

nach (West-) Berliner Muster.

Rhein-Ruhr

In der Bundesrepublik wurden in den sechziger Jahren zahlreiche Tunnelprojekte

aufgelegt, die sich heute allenfalls als funktional

fragwürdige Torsi mit unübersehbaren Folgekosten präsentieren. Am ehrgeizigsten und

bestimmt gut gemeint war wohl das Projekt

der Stadtbahn Rhein-Ruhr, Hier sollte ein das

ganze Ruhrgebiet überziehendes U-Bahn-/

Stadtbahn-System entstehen. Der Blick ins

Portemonnaie zwang schon bald zur Option

auf einen Mischbetrieb mit den existenten

Straßenbahnnetzen. Neben Kahlschlag in selbigen ist heute ein Stückwerk zu begutachten,

das die gewünschten durchgängigen Verbindungen nicht bieten kann und dazu noch durch

den Einsatz grundverschiedener Wagentypen

technologische Probleme bringt. Es ist schon

ein seltsamer Anblick, in einem Bahnhof zu

stehen, der Berliner Anlagen in der Länge

noch überbietet und dann kommt darin ein

halbvoller Sechsachstriebwagen zum Halten.

Besonders delikat sind die Anlagen, die einen

Hochbahnsteig für die breiteren und nur für

solche Anlagen einsetzbaren Stadtbahnwagen

B aufweisen und dann einen niedrigeren für

die konventionellen schmalen Wagen. Derartige Bahnhöfe waren als Provisorium gedacht,

aber so etwas hält ja bekanntlich am längsten.

Die über den Tunneln zu bewundernden, überall gleichen, sterilen Fußgängerzonen sind

nur mit einer gesunden Portion Lokalpatriotismus als anziehend zu empfinden. Das

Fehlen jedes oberirdischen Verkehrsweges läßt

manche dieser Bereiche mit Ladenschluß

reichlich veröden.

Stuttgart

Eine andere Qualität weist da schon die Stuttgarter Stadtbahn auf. Nachdem die

ursprünglichen Pläne für eine reinrassige U-Bahn in

Richtung „Stadtbahn" korrigiert wurden (Sie

wissen schon: das liebe Geld), entstand hier

innerhalb von etwa 20 Jahren mit bemerkenswerter Konsequenz ein funktionierendes Netz,

das die Vorteile von Straßenbahn- und U-

Bahn-Systemen in sich vereint und den Stadtraum auch mit einer gewissen Dichte

erschließt. Es besteht noch Gemeinschaftsbetrieb

mit der altbekannten Straßenbahn, hier auch

mit den Mischbahnsteigen. Es dürfte aber nur

noch eine Frage der Zeit sein, bis ein einheitliches System besteht. Man hatte sich

generell für Hochbahnsteige auch im Straßenland

entschieden: zu einer Zeit nämlich, als von

Niederflurwagen ernsthaft noch keine Rede

war. Bedenklich ist nur die Begrenzung der

Bahnsteiglänge auf Zweiwagenzüge. Kapazitätserweiterungen im Sinne eines zum ÖPNV

tendierenden Modal Split sind damit Grenzen

gesetzt.

|

| Mannheim: Erschließung von Fußgängerbereichen durch die oberirdisch geführte Straßenbahn Foto: I. Köhler |

|

| Ludwigshafen: Durch Tunnel in der Innenstadt wird die Straßenbahn in der zweiten Ebene geführt. Foto: I. Köhler |

|

Der Zustieg ist also in der Schwabenmetropole flächendeckend erleichtert worden

bei Einsatz von konventionellen Hochflurfahrzeugen. Dieses Netz sollte auch

konsequent bis zu Ende ausgebaut werden. ln solcher Qualität handelt es sich jedoch um eine

Ausnahme, während in anderen Städten nur

das erwähnte Stückwerk bei gleichzeitiger

Zerstörung oder Einschränkung bestehender

Netzstmkturen zu verzeichnen ist.

Mannheim/Ludwigshafen

Interessante Gegensätze bieten die Nachbarstädte Mannheim und Ludwigshafen. deren

Straßenbahnnetze eine betriebliche Einheit

darstellen. Ludwigshafen wurde - gefördert

durch die ortsansäsige BASF - mit einem

innerstädtischen Tunnelsystem beglückt, die

Straßenbahn ist in der City an der Oberfläche

nicht mehr zu finden. Den betriebstechnologischen Vorteilen, wie geringerer

Fahrzeugbedarf, steht ein erhöhter logistischer Aufwand entgegen. Abgesehen von den

unerläßlichen Wartungsarbeiten, der Notwendigkeit stets einsatzbereiter Rettungssysteme

und der Sicherungstechnik (Fahren auf Sicht

wie an der Oberfläche ist nicht zulässig) muß

eine gesonderte Tunnel-Leitstelle rund um

die Uhr besetzt werden, so daß der personelle

Aufwand sogar noch steigt. Ab einer gewissen Größe des Verkehrsaufkommens mag dies

gerechtfertigt sein (siehe Stuttgart), in diesem

Fall dürfte aber das rechte Maß nicht gegeben

sein. Die Nutzung außerhalb der Hauptverkehrszeiten ist eher spärlich, da es zu große

Hemmungen gibt, sich in den Tunnel hinabzubegeben. Kommentar eines Einheimischen:

„Auf dem Zentralfriedhof von Chicago ist um

diese Zeit mehr los". Anders dagegen das

benachbarte Mannheim: die Realisiemng ähnlicher Vorhaben verhinderten die knappen

Kassen (mit Ausnahme eines kurzen Tunnels

in einem mehr peripheren Bereich). In diesem

Fall hatte der Zwang zum Sparen bzw, das

Fehlen eines edlen Spenders sein Gutes. Denn

die weitläufigen Mannheimer Fußgängerbereiche werden bestens durch die

oberirdisch geführte Straßenbahn erschlossen. Man

sieht, wo man ist und auch, was in den Schaufenstern liegt. Hier wird ein hervorragendes

Beispiel geboten, daß man wirklich nicht um

jeden Preis in den Untergrund verschwinden

sollte.

Duisburg

Merkwürdiges geschah in Duisburg. Nach

über 20 Jahren Bauzeit wurden dort im Jahre

1992 innerstädtische Tunnelanlagen in Betrieb genommen, die offensichtlich mit aller

Gewalt fertig werden mußten, da sie nun

einmal begonnen wurden. Es gab zuvor Trassen durch Fußgängerbereiche, die niemanden

ernsthaft stören konnten und sich hervorragend in das Stadtbild einpaßten (sofern man

von Stadtbild sprechen kann). Vielleicht war

es aber auch der Schmerz über einen großen

Prestige-Verlust, Denn von 1933 bis 1955

fuhr die Straßenbahn am Hauptbahnhof schon

einmal einem (wenn auch kurzen) Tunnel,

was ja seinerzeit etwas außergewöhnliches

war. Dann mußte sie einer neuen Stadtautobahn weichen, die jetzt diese Betonröhre nutzt.

Nachdem die Straßenbahn - nicht zu ihrem

Nachteil - in diesem Bereich wieder ans Licht

kam, kann man jetzt endlich wieder auf eine

„moderne", sprich übermäßig teure, Trassierung stolz sein.

Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig

fortsetzen. Es gibt durchaus Systeme, die

durch unterirdische Führung einen reibungslosen Betrieb der Straßenbahnnetze überhaupt

noch möglich machen, Auch hier darf aber der

bittere Hinweis nicht fehlen, daß letztendlich

vor einem ausufernden Individual- und Frachtverkehr an der Oberfläche geflüchtet wird.

Will man ÖPNV-Netze unter den gegenwärtigen Verhältnissen am Leben erhalten, braucht

es nun auch einmal pragmatische Lösungen.

In manch einem Fall läßt sich aber unschwer

zu Beton erstarrter Größenwahn ausmachen.

Und GVFG-Gelder ließen sich zuweilen mit

den Tunneln weitaus effizienter verpulvern.

Zugunsten kleinerer und wirksamer, aber unspektakulärer Maßnahmen wäre

möglicherweise weniger Geld geflossen. Die Zeche

haben sowohl überschuldete Kommunen als

auch am Tropf hängende und damit wirtschaftlich unbewegliche, wie auch politisch

abhängige Verkehrsbetriebe zu zahlen. Daß

ökologische Folgen sowohl durch übertriebenen Tunnelbau als auch durch den in der Folge

weiter wachsenden Individualverkehr eine

weitere Kehrseite der Medaille sind, dürfte

eigentlich schon Allgemeingut sein. Angesichts von solchem Pseudo-Umweltschutz wie

dem Shell-Boykott kann man diese Gebetsmühle aber offenbar gar nicht oft genug in

Gang setzen.

Resümee

Wie so vieles andere auch, bedarf das Phänomen unterirdisch geführter Straßenbahnen

einer sehr differenzierten Betrachtung. ln bestimmten Einsatzfällen, wie beengten historischen

Stadträumen, oder wenn es darum geht

stark belastete Knotenpunkte zu entwirren,

wird man um Verkehrslösungen in der zweiten Ebene nicht herumkommen, Wenn aber

jemand Pläne vorlegt, nach denen auf weit

gegliederten Flächen oder sogar bei neuen

Stadtvierteln die Gleise in den Tunnel sollen,

damit sie um Gottes willen keiner sieht; wenn

funktionierende Systeme zugunsten von

Prestigeobjekten zerstört werden, wäre es

schon die Pflicht des gemeinen Steuerzahlers,

die Damen und Herren Politiker und Planer zu

fragen: „He, Sie da; ja, Sie mit der Aktentasche und dem Spaten. Was vergraben Sie denn

da? Was machen Sie denn hier mit meinem

Geld?“.

Straßenbahn-/Stadtbahntunnel in Deutschland in Betrieb:

Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt/M.,

Hannover, Kassel, Köln, Ludwigshafen, Mannheim, Mühlheim/R., Nürnberg, Schwerin, Slullgart

Stillgelegte Anlagen befinden sich in Berlin, Duisburg und Nürnberg.

In der nächsten SIGNAL-Ausgabe lesen Sie:

nächste Folge:

Bereits erschienen:

Ivo Köhler

|